雨の夜のある町から

はじめに

いま、この町には雨がふっています。この町の名も、ついこの間までいた町の名も、私は書くわけにはいきません。私の猫の名も、もちろん私自身の名も。

けれどあなたがもしこれを読めば、私が誰かはわかるでしょう。と言って、名前はわからないかもしれない。私もあなたの名を知らないように。

あなたは「猫の手帖」を読んでいらっしゃるでしょうか。あんなに猫好きなあなたなら、きっとよんでいらっしゃるような気がします。毎号、通信欄に私と同じ区内の人の名を見つけて、まあこんな近くに猫好きがいるのかしらと思ってうれしかったものです。その一人があるいはあなただったかもしれない。

あの通信欄に、もう私の名がのることはないでしょう。

住所を示し名を示して堂々と猫を飼っていると公言できない身分に私はなりました。

──(1)──

あなたの顔を私はよく覚えていないので、道でお会いしても多分わからないでしょう。一週間程前の夜、こんなことがおこるとは夢にも思わないで町をぶらつき、「CAT PEOPLE」なる外国雑誌を少し迷ったあとで買い、10時近くなってのん気に帰宅した私に、隣に住んでいる大家さんから、私の猫が、「ご近所のおばあさんにかみつきましてねえ」と、途方にくれた声の電話がかかってきました。おどろいて大家さんのお宅にうかがい、事情を聞いていると、玄関のベルが鳴って、出てみるとあなたがいました。若い娘さん、と見てとる間もなく、あなたは、私の猫がまた今、そこの道にいた、と泣き声で訴え、そのまま大家さんの家の玄関の階段にしゃがみこんで泣きました。

いっしょに来て下さるという大家さんをおしとめて、私は一人であなたといっしょに、少しはなれたあなたの家に行きました。「おばあさんはどんな具合ですか」と訊ねる私にあなたは泣きながら「おばあちゃんは大したことないけど、猫が-」と言うのでした。

あなたのお家にうかがって、ベッドに寝ているおばあさまと、お父さんとにお会いして私はいきさつを聞きました。私の猫が一年ほど前からあなたの家にやってきては、あなたの家の猫をいじめていたこと、数ヶ月前にはお腹に穴のあくほどの大けがをさせて獣医にかよい、包帯でぐるぐるまきになって、やっと治りかけていた今日、また私の猫があらわれてかみつき、とめようとして杖でたたいたおばあさんの足にもかみついて、ベッドが血だらけになるほどのけがをさせたということ。お父さんが抱いてつれて来られた、おとなしそうな白っぽい大柄な猫は、私を見ると、フウと言い、「わかるのかねえ」とお父さんは苦笑しました。

できることなら治療代その他全部出させて下さい、と申し上げると、お父さんは困られたように「どうするね」とあなたに聞き、あなたはまだ泣きながら「そんなのはいいからこれから何とかしてほしい」と言いました。

必ず何とかいたします、しかし今夜は急なことで私も考えがうかびませんので、明日までお待ち下さい、とにかく今日明日は絶対外には出しませんから、と言って私は帰ってきました。

大家さんのご夫婦が待っておられて「どうなさいますか」と聞きました。私の猫を私以上にかわいがって下さっていたご夫婦でした。娘が猫好きですから一時あずかってもらうようにたのんでみましょうか、と奥さまが言い、私も、他に考えもうかばず、一応そうお願いすることにして、大家さんがとじこめて下さっていた私の猫をつれて帰りました。

猫はいつもとちがって、窓から自由に出してもらえないのがけげんそうでした。私は彼女のやせてがさがさした毛の背中をなでながら、黙って、おまえともしばしの別れかと考えていました。それから思いついて田舎の母に電話しました。

「あきれたねえ」

「あきれたねえ」

母の第一声はそれでした。

「あんたのとこに迷いこんできてから、もう七年目やろう? ふっう、めす猫は、特にそんなに年とってからは、おとなしくなる一方なのに、何ちゅう猫ね。そういう悪いくせがあるから、きっと捨てられたんやね。ここにつれて帰ってくるって? だめよ。うちにも五ひきいるし、そんな猫やと大げんかになる。今度が仮にぶじにすんでも、そりゃこれからも似たようなことがおこるよ。そりゃもう処分するしかないね。処分や、処分や、安楽死や」

「なるほど」

「あんたのとこに迷いこんできてから、もう七年目やろう? ふっう、めす猫は、特にそんなに年とってからは、おとなしくなる一方なのに、何ちゅう猫ね。そういう悪いくせがあるから、きっと捨てられたんやね。ここにつれて帰ってくるって? だめよ。うちにも五ひきいるし、そんな猫やと大げんかになる。今度が仮にぶじにすんでも、そりゃこれからも似たようなことがおこるよ。そりゃもう処分するしかないね。処分や、処分や、安楽死や」

「なるほど」

私は感服して電話を切りました。そしていつもの椅子の上で静かに顔を洗っている私の猫をながめました。

──(2)──

あなたにとっては私の猫の話など聞くのも多分不愉快でしょう。けれど、一応話させてください。七年前、私は学生で、ある海のそばの町の、古いアパートに住んでいました。お正月、雪がせまいアパートの庭にまだらにつもった寒い日でした。二階の窓から私が見下ろすと、金網のそばに一ぴきのやせた、耳と目の大きなきじ猫が、こちらを見上げて鳴いていました。台所をさがして見つけた古いいりこを持って庭に下りてやると猫はかつかつ食べあげて、二階まで私についてきました。神経質そうに私のへやをかぎ回り、こたつぶとんのはしで、固くまるくなって寝ました。何か音がするたび、ぴくっとはねおきながら。やがてトイレに行きたそうにしたので、私は出してやり、ま夜中近い雪の庭に立って、猫が道の向こうに消えてゆくのを見送りました。帰って来ないかなと思いながら。

──私は覚えています。ま夜中すぎた、冷たい月の光の照らす道の上を、やがて遠くから黒い小さな影があらわれて、いっさんに、まるで、わかりきったことのように、目まぐるしく足を動かして、私をめざして走ってきたのを。

猫を抱きあげて、私はへやに戻りました。翌日、学校に行くとき、猫はまたへやを出て行き、帰ってくると、アパートの近くに姿は見えませんでした。せまい台所で、やっぱりどこかへ行ったのかと思いつつ食事のしたくをしていると、ふっと足にあたたかいものが動いて、まつわりつきました。猫でした。

「おや、帰ってきたの?」

「おや、帰ってきたの?」

私は古いいりこをまた与えました。猫は満足そうに食べ、またこたつのそばで眠りました。やがて私は、ドアの上の空気ぬきの窓を開けて、猫の出入口をつくり、彼女はそのまま、私の家に住みつきました。

それから七年。私は卒業し、就職し、二つの町を転々としました。猫をつれて。

初めて就職した町は、森の都といわれる、静かな、緑の多い、夏の暑い町でした。私の。猫は、私の一日あとから、大学院の先輩の女性に抱かれ、叔母夫婦の車にのって、高速道路を走ってやって来ました。あばれませんでしたか、と聞く私に、先輩は笑って言いました。「それがねえ、車が走り出したら、ぴたっと私の胸にしがみついて顔押しつけて、ぶるぶるふるえてねえ、はがそうったって、はがれないのよ」

大家さんの庭の中にある、緑につつまれた少し古びた小さい家で私と猫はくらしはじめました。今度はトイレの小さい窓から猫は出入りしました。仕事のつごうでどうしても長く家をあけなくてはならないときは、同僚の女の先生たちが交替で餌をやりに来てくれました。昔風のきりりとした大家のおばあさんと、のんきそうな若奥さんも、ときどき餌をくれていたようです。学校に行く途中、近くの会社の女事務員が抱いてかわいがっているのを見たこともありました。しばらく家をあけて戻ってくると、猫はつやつや太っていて、首にリボンをつけられていて、どこに行っていたのだろうと、よく私を考えこませました。

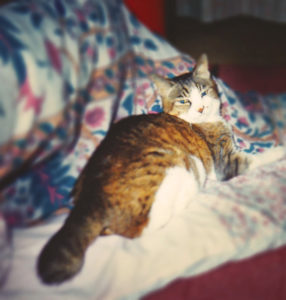

人にとりいるのがうまい猫でしたが、といって、私は安心してはいませんでした。あなたの話を聞いたとき、困ったことになったとは思っても、決して信じられないこととは思いませんでした。私の猫は、初めて来た夜から気づいていたことですが、今はもうあまりいなくなっている古いタイプの猫でした。魚と肉を好み、ねずみや小鳥をつかまえるのが上手で(森の都の大家さんはカナリアを飼っていたので、二年間毎朝、高いさえずりを耳にするまで、私は生きた心地がしませんでした)、主人の私にもどこかよそよそしく、気位の高い、気性の激しい猫でした。しつこい、どこか陰性な性格はよく私を怒らせ、かん袋をかぶせて放ったらかしたり、フライパンでぶんなぐったりしたこともあります。一度、妊娠しているのに気づかず、私がけっとばしたため、流産し、以後猫は、恋はしても子供を生まなくなりました。そのせいか、一向に老けこまず、耳と目がやけに大きく、身体が長ぺ、小さい逆三角形の顔、ほっそりとした上半身と太い腰、少しパサパサした毛なみのその外見は、初めてアパートに来たときと、今もまったくといっていいほどかわっていません。おとなしく、トイレのしつけもよくできていて、少食で、しかもふざけ出すと、私の手をみみずばれだらけにして、ひっかき、かみっく、激しい性格もかわっていません。

私はこの猫を見ていて、どことなく一昔前の猫だなあという気がしたものです。今は、もっと人なつこい、あけっ放しの性格の猫、どこかだらしない欠点を持ちながら。その分人間に甘える猫がふえています。狩猟の腕といい、礼儀正しさといい、その一方の荒々しさといい、この猫には妙に昔風のところがありました。私はいつもこの猫を、好きというより、一種の興味と感嘆をもって、ながめていたように思います。

──(3)──

夜がふけていくままに、私はふとんをしいて、横になりました。最後の一夜になるかもしれないからと猫を抱こうとしましたが、猫はしばらくすると私のふとんから出て、いつもの椅子の上に行きました。少し明かるいガラス戸を背にして、椅子の上にまるくなっている猫の、とんがった耳のかたちが見えました。

それほど深刻に考えることではないかもしれない、と私は自分に言いきかせました。少しの間、ほとぼりがさめるまで別れていればいいことだし、かりにその間、猫がいなくなったり、死んだとしても、それはそれで、かえって助かることもある。もう家さがしに苦労することもない。人に気がねなく長い旅行もできる。新しいくらしが私の前に開けるだろう。

また、こうも考えました。ごくふつうの考え方では、私は、あの猫を家の中でとじこめてかうか、つないでかうかすればいいということになるのだろう。実際そうやってアパートの中でくらしている猫たちがたくさんいるのだから。去勢するという手もある。少しはおとなしくなるかもしれない。

「どうしたらいいもんかねえ。そりゃ、おたくも好きだから飼ってられるわけだもんねえ」と、あなたのお父さんは困ったようにおっしゃっていました。「こちらに来たとき、いっそたたき殺して下さってもいいんですが」と私が申し上げると、ベッドの上のおばあさまは、「それはできませんよ、そんなことはねえ、いくら畜生だからって、それは」と抗議なさいました。お二人とも私に何を要求していいか決めかねて困っていらっしゃったようですが、「何とかしてほしい」ということは、結果としては、よそにやるか、とじこめるか、つなぐか、去勢するか、でした。そのどれも、それほどひどい要求でないことが私にはよくわかっていました。そうやってくらしている猫が、現にたくさんいるのだから、と私はくりかえしました。

「どうしたらいいもんかねえ。そりゃ、おたくも好きだから飼ってられるわけだもんねえ」と、あなたのお父さんは困ったようにおっしゃっていました。「こちらに来たとき、いっそたたき殺して下さってもいいんですが」と私が申し上げると、ベッドの上のおばあさまは、「それはできませんよ、そんなことはねえ、いくら畜生だからって、それは」と抗議なさいました。お二人とも私に何を要求していいか決めかねて困っていらっしゃったようですが、「何とかしてほしい」ということは、結果としては、よそにやるか、とじこめるか、つなぐか、去勢するか、でした。そのどれも、それほどひどい要求でないことが私にはよくわかっていました。そうやってくらしている猫が、現にたくさんいるのだから、と私はくりかえしました。

疲れていましたが、眠れませんでした。朝の五時、ふとんから出て、私は猫をひもでつなぎ、庭に出て、大家さんが起きてくるのを待ちました。まもなく出て来られたご主人に私は猫をわたし、「今日一日、非常勤で遠くの大学まで行きますので、あずかって下さい」とたのみ、つけ加えて、「家をさがしてみるつもりです」と言いました。「そうですか」とご主人は。はっとなさったようにおっしゃいました。

電車にのり、二時間ほどはなれたこの町に来て、まだ店のシャッターが皆しまっている通りで寝不足の目で電話帳をひき、不動産屋を片っぱしからメモし、かけてみましたが、皆留守でした。無理もありません。まだ八時前でした。

喫茶店でコーヒーをのみました。食欲はまったくありませんでした。いったいなぜ、この、非常勤の仕事に週に一回来ているだけで、本来のつとめ先からは二時間もはなれた町で家をさがそうというのか、なぜ一日も待てないのか、自分でもわかりませんでした。

九時になりました。十一時からは大学に行って授業をしなければなりません。私は町に出て、電話をかけまくりました。

予想したとおりでした。私の望むような家はなく、猫がいるというだけで、はじめから皆ことわられました。

この前のときも、そうだったのです。

森の都で二年くらして、あなたのいらっしゃるあの町へ、突然転勤の話がもちあがったとき、私がまっ先に考えたのは、猫のことでした。新しい大学での面接のとき、世話好きな、そこの主任教授は、「独身の女の人が猫なんかこうとったら、気持わるいいうて、縁が遠うなるねんでえ。わるいこといわんからその猫ちゃんはやな、大学病院にもってって、世の中のためにつこうておもらい」とすすめてくれました。私は笑って、言うことをきかず、就職がきまると、一人でまず来て、ホテルにとまり、家をさがしはじめました。まったく見しらぬ町で、歩いて見つけては不動産屋に入って。

「今どき猫かってて入れてくれるところなんてありませんよ」

「今どき猫かってて入れてくれるところなんてありませんよ」

何軒もの不動産屋ではじめからそう言われました。やっと一軒、「まあ猫なんて黙っていりゃわからんですよ」といってつれていってくれた不動産屋がありましたが、その家の風呂には何とかまがありませんでした。

「かまは?」

「ええ、おたくが買ってつけて下さい。そうしたらねえ、またひっこすときに持っていけるし」

「かまは?」

「ええ、おたくが買ってつけて下さい。そうしたらねえ、またひっこすときに持っていけるし」

不動産屋の奥さんはてきぱきとそう説明し、私は、ひっこした先にかまがあったら? ということも忘れ、一瞬そうかなと納得したぐらいでした。

その家は礼金が七十万とかで、結局保留になり、次にとびこんだ不動産屋では、折目ただしい、メガネの若者が、猫のいることを聞くと、びくともせずに、お待ち下さいと言ってあちこちに電話をしはじめました。

「黙って飼ってもいいけど──」と私が言いかけると、彼は、「いえ、お聞きした以上は責任がありますから、きちんと許しを得るようにします」と答え、私にたのもしい思いをさせました。

「黙って飼ってもいいけど──」と私が言いかけると、彼は、「いえ、お聞きした以上は責任がありますから、きちんと許しを得るようにします」と答え、私にたのもしい思いをさせました。

こうして、二日間歩き回ったあげくにとびこんだその不動産屋の紹介でようやく、私はあなたのお家の近くにある(もしかしたら、あなたがあそこにおいでになったのはその後だったかもしれませんが)、あの家を見つけたのです。折目ただしい不動産屋の立合いのもと、私と大家さんのご主人は、契約書の「犬猫等はこれを飼うことを禁じ──」の条文の、「猫」の一文字を抹消し、余白に「一字抹消」と書いて、互いのハンコを押したのでした。

今度私が移動するのは、日本列島の半分近い距離でした。荷物はトラックで運びましたが、当然、叔母の車はたのめず、私は荷物を送り出しておいて、猫と飛行機で行きました。

「あんな、きたないきじ猫をねえ」と、叔母はさじを投げたように言いました。「飛行場の人が笑うやろうねえ」

「あんな、きたないきじ猫をねえ」と、叔母はさじを投げたように言いました。「飛行場の人が笑うやろうねえ」

猫はかごにつめられて荷物室に入ってゆきました。着いて、カウンターでひきわたされるとき、彼女は狂ったように嗚いていて、飛行場からのタクシーの中でも鳴きつづけ、私が声をかけてやると、やっと安心したように黙ってぐるぐる言い出しました。かごのすき間からのぞきこむと、大きな、つやつやぬれて光る目が二つありま

した。

した。

家に着き、夜中までかかって荷物をかたづけ、かごから出した猫に、私はそれまでつけたことのなかった首輪を初めてつけ、住所を入れたカプセルをさげました。郵便受の同居人の欄に泥棒よけの意もあって、私は彼女の名も並べて書きました。「一字抹消」の契約書は私を心づよくさせ、ここでなら私は安心して彼女とくらせる、と思わせたのでした。

──(4)──

家は見つからず、雨がふって来ました。ぬれて、町を歩きながら、靴も帽子もぐしょぬれになって、私はまた一軒の不動産屋に入りました。小さい黒猫を抱いているそこの女主人は、自分も猫好きだから気持はわかると言い、電話をあちこちかけさせました。まもなく、まあ飼ってもいい、という家が見つかって、不動産屋の青年と車にのって私は出かけました。

この町のはずれを流れる広い川にかかった橋を渡り、田園地帯に入っていく車の中で私は何も考えていませんでした。考えるのが恐かったのです。多分、だからこそ一日も待てず、眠ることもできずに、私は今日、ここで、家をさがしはじめたのです。

自分の出した結論を、まちがったと思ってはいませんでした。どう考え直しても結局はそうなるとわかっていました。それでも少しでも立ちどまれば、気持がひるむと知っていました。誰かに自分のしようとしていることが知られたら、とめられるにちがいなかったし、そんな言いわけや説明にさく、わずかな力さえも今の私には惜しかったのです。

三十こえた、一人前の、仕事もしている、分別のある女が、猫一ぴきのためにひっこしをする。常識的なことではありません。そして常識的でないことをするのは、私は好きではないのです。私は恐くて、不安でした。世間の人とちがう世界をつつ走っているような気がしていました。誰も私のしていることを、正しいとか、やりなさいとか、言ってくれる人はないはずでした。──ただ、この私以外には。

三十こえた、一人前の、仕事もしている、分別のある女が、猫一ぴきのためにひっこしをする。常識的なことではありません。そして常識的でないことをするのは、私は好きではないのです。私は恐くて、不安でした。世間の人とちがう世界をつつ走っているような気がしていました。誰も私のしていることを、正しいとか、やりなさいとか、言ってくれる人はないはずでした。──ただ、この私以外には。

あの猫を飼いはじめるまで長いこと、私は猫を飼いたいと思いつづけてきました。幼いときから田舎の古い私の家にはいつも猫たちの影がありました。故郷をはなれて海べの町で十年近い大学・大学院生活を送りながら私はいつも、同じへやの中に一ぴきの猫がいることを夢みました。それでもあえて飼わずにいたのは、飼いつづけられる自信がなかったからでした。迷いこんできたあの猫を飼いつづけるため、ドアの上の空気ぬきの窓を用いて、カマボコ板でつっかい棒をしたとき、守れるか守れないかは別として、私は一つの決心をしました。どんなことがあっても、この猫を飼いつづけられるために、私はできるかぎりのことをしてみる、と。それがこうして飼いはじめる以上、私の責任であると。たとえ、この猫がいなくても私は生きていけると思っても、この猫にとって私がいた方がいいと思ったら何とかしていっしよにいつづけてやる、と。その決心がなければ、ただ自分の楽しみや淋しさのために猫をかうのなら、はじめからやめるべきだ、と。

そして、私にとって猫の飼い方とはただ一つ──自由に歩かせ、出入りさせ、恋させ、生ませることでした。

あなたの住む、あの町の家にも、大家さんにも、私は本当に何の不満もなかったし、今度のことさえなかったら、十年でもそれ以上でも住んでいたと思います。しかしそんなに満足だったあの家でさえも、一つだけときどき耐えられなくなるのは、模様ガラスのきれいな、外の見えない窓を皆しめきって、壁と柱の間にじっとしているときでした。家がきれいで新しいほど、何も見えないその小さい空間の中でじっとしていると、心まで閉ざされていくようでした。動物を、生きた動物を、この空間の中に閉じこめて生かしつづけておくということは、私にとって考えられないことでした。

それを人間の感傷だとは、私には思えません。

「──うさぎなのよ。夜店で買ってきたのが大きくなってね」

「──うさぎなのよ。夜店で買ってきたのが大きくなってね」

友人で、詩人の女性があるとき話した話です。

「おこたに入って、腹ばいになって、首だけ出して寝てたっけ。あんまり大きくなったんで、庭のある友だちの家にあずけたの。そうしたら庭の木の下にうさぎ穴ほってね。何でもとってきて、そこにひきずりこむの。遠くまで出かけて。よその人にも迷惑だしってんで、とうとう、くさりでつないだのよ。そうしたらもう、しゅうんとなっちやってね、じいっと動かなくなって、すぐに、死んじやったんだって」

「おこたに入って、腹ばいになって、首だけ出して寝てたっけ。あんまり大きくなったんで、庭のある友だちの家にあずけたの。そうしたら庭の木の下にうさぎ穴ほってね。何でもとってきて、そこにひきずりこむの。遠くまで出かけて。よその人にも迷惑だしってんで、とうとう、くさりでつないだのよ。そうしたらもう、しゅうんとなっちやってね、じいっと動かなくなって、すぐに、死んじやったんだって」

たしかに、放しがいにしておけば、たとえば今度のことのように、他の猫をいじめたり殺したりする恐れもあります。

しかし、今度のことではあなたにもおばあさまにも、どれだけおわびをしてもしたりない気持でいるにもかかわらず、私は、猫たちの生き方とは、自由に歩き回り、殺しあうことでしかないのではないかと思います。車や人間のふりおろす棒の間をかいくぐって走りぬけつづけることでしかないのではないかと思います。傷ついて帰ってきた猫に私は薬をぬるでしょう。死んでいるという知らせがくれば、行って、ひろってきて庭に埋めるでしょう。

恋をして子猫を生んで、もらい手が見つからなければ限りなく飼いつづけるか、殺すべきです。人の家の前にすてたり、保健所にひきとってもらうのではなく、わが手で、殺すべきだと思います。人間と動物のかかわりは、そういう風にしかありえない。その覚悟がなかったら、かかわることはやめるべきです。

けれど、猫の飼い方はさまざまで、これは私のモラルです。他人に押しつける気はありません。『猫の手帖』をよみはじめて、アパートで去勢されて飼われている猫の多いことは、私の心に寒々としたある恐怖を感じさせまずが、「どんなに猫が好きでも私なら、そんな飼い方をするぐらいなら、いっそ飼わない」という以外、私にいうことばはありません。人によっては私のような飼い方、考え方の方に恐怖を覚えることでしょう。また一方、私のやり方も中途半ばです。転勤のたびに私は私の猫を勝手にその土地からひきはなして新しい土地につれてゆくのですから、自分勝手という点では、アパートにとじこめて、去勢して飼うのと五十歩百歩かもしれません。

だが、中途はんぱならそれなりに、できるだけのことをしたい。──そう私は思うだけです。

──(5)──

車が着いた家は新しくきれいなアパートの一階で、表にはベランダと庭がありました。私が考えさせてくれというと、不動産屋の青年は、できたら今返事してほしいといい、他の家には行ってみても同じと思う、ここが一番いい、と力説しました。

「ではすみません、他をさがします」

「ではすみません、他をさがします」

私は結局そう答えました。

バス停まで送ってくれる車の中で、青年はもし気がかわったらまた電話してくれと言い、「妥協ってことも大切ですよ。人生そのものがそんなものだと思う」と弁舌をふるいました。私より多分年下のその青年のことばをぼんやり聞きながら、私は、妥協ができればそもそも家をさがしたりはしないですんだのだと思い、今から夕方までの授業の合間にどうやって家をさがそうか、と考えていました。

昼休みに、大学から近くの不動産屋に電話をすると、一戸建で、わりに安く、猫を飼うことを特に禁止はしていない家があることがわかりました。授業を少し遅れてはじめることにして、不動産屋に車を回してもらい、出かけると、田んぼの中の山すそに、古びた小さい家がありました。くものすだらけの黒ずんだその家に住むことを私は決め、その日の夕方、手つづきをすまして、もとの家に帰り、引越センターに電話して、翌朝ひっこすことにしました。「大変な決断力ですねえ」と半ば感心し、半ばあっけにとられている大家の奥さまに、更に一晩猫をあずかってもらうことにして、私は徹夜で荷づくりにかかりました。前の夜も寝ていませんし、雨にうたれて歩き回ったのに、食欲はなく、眠気もなく、身体も心も、はがねになったような気がしました。

しかし荷づくりをはじめて間もなく、私は、今日はじめに見た、あのきれいなベランダのあるアパートに、なぜ住む気になれなかったか、わかりました。少し、この家に似ていたからです。今までいたこの家と、なるべく似ても似つかない家を私はさがそうとしていたのでした。この家を思い出してしまうことに耐えられそうになくて。

今夜は猫もおらず、静かな明かるいへやの中に、座りこんで私は回りを見回しました。この家は、私がつとめている大学のすぐそばにあり、猫も飼えるということでえらんだものの、実は少々新しすぎて、住むのが心配でした。不動産屋と見に来たときは、たたみも入っていない新築の家だったのです。クリーム色の壁も、ぴかぴかのトイレも風呂場も、あまりきれいで明かるくて、おっかなびっくり私は住んでいたものです。

三年間にこの家は少し汚れ、この家をせっせとみがいたり、洗ったりしている内に、私は学生運動でもみくちゃにされた日々からほぼ十年ぶりに、あたたかく明かるい心の平和をとりもどしました。小さな、白い、光る貝がらのようなこの家の中で、私はいくつかの論文と、いくつかの小説を書きました。ごく幼いときに構想をたてたまま、どうしても書けなかったのになぜかすらすらと完成した小説も、その中にありました。私の仕事には、いま、油がのりきっており、はじめたばかりの新しい計画もいくつかありました。通勤に二時間もかかる、まったくちがった環境に放り出されて、それがそのままうまくひきつげるはずがないことを、私は知っていました。いくつかの仕事をあきらめ、いくつかの予定を消さなくてはならないでしょう。無念で悲しく、不安でした。

明かるくて、小さくて、静かでやさしかったこの家。故郷から持ってきた水仙が、大家さんのご主人がうえて下さったすずらんと並んで玄関先に生えている家。カゼをひいたとき、大家さんの奥さんが夕食をお盆にのせて持ってきてくれた窓のある家。朝の光の中で、枕に私と並んで頭をのせて寝ていた猫が手の先を私のほっぺたにつっぱって、のびをした家。模様ガラスごしの白い光の中で、限りない空想が生まれて育ち、小説となっていった家。どんなに自分がこの家を好きになっていたか、どんなにはなれたくなくなっていたか、その夜はじめて私は、いやというほど知りました。

あけ方、主な荷物だけまとめおわり、あとは引越センターに荷づくりをまかせることにして、私はふとんに入りました。うすぼんやりとうかびあがる机や本箱の見なれたかげを見つめながら、暗い天井に向かって、私はそっと、一人々々、この家で書いた小説の主人公たちの名を呼びかけました。闇にしずむへやのすみずみから、かすかなあたたかいささやきがいくつもおこって、静かに私に、別れをつげるようでした。

──(6)──

翌日の昼近く、引越センターのトラックの運転台にのって、私と猫は、新しい家にひっこしました。大家さんがお出かけになるというので、朝、ひきとった猫を、荷物をトラックにつむ間、電話帳にひものはしをくくりつけて、私はつないでおきました。かごにつめるとき猫はあばれ、トラックの中でも鳴きどおし、途中で出してやると、私にしがみついて胸にもぐりこみました。鼻先がかごにこすりつけたのか、うすもも色の血に染まっていました。新しい家の庭におろすと狂ったように耳を伏せてあばれ、私はまた彼女をかごにつめこんで、夜、片づけがおわるまで、そうしておきました。

その夜も、雨でした。誰もまだ私がここに来ていることは知らないのかと思うと、ひっきりなしにひびく雨の音の中に、身体が沈んでいくようでした。猫はようやく少しおちつき、使いなれたクッションの上で、身体をなめていました。へやの中はうすぐらく、少し疲れた私は、床の上にねそべって。すぐそばから猫を見ていました。すると猫の白い後足のつま先にまっ赤な小さい花びらのようなものが、くっついているように見えました。顔をよせてよく見ると、それは、濃い丸い血のしみでした。かごの中でもがいたときにひっかけたのか、猫は後あしのつめを一本、はがしていました。

自分でも気づかぬ内に、私は顔を更に近よせ、舌でその血をなめていました。二度、三度、その赤く染まった白い毛のつま先を。そして、ああ、私は狂いかけている、気をつけなければ危いぞ、と自分に言いきかせました。

それから一週間は電話のきりかえ、住民票や住居届のかきかえ、水道、ガス、電気の手続き、合間に授業あり会議あり、と、目まぐるしい日々が続いて、狂う間すらもあらばこそでした。私のひっこしのいきさつをきいた同僚の先生たちの反応は実にさまざまでした。

「どうせなら、私の近くにひっこせばよかったのに」(やはり遠くに家のある男性)

「そんなことなら僕の家かしたげたのになあ」(例の世話好きな先生)

「常識じゃ考えられない。そっちの町にいい男でもいるのとちがう?」(新婚の女性)

「いや-、いい話だ、人間的で」(皮肉っぽいので有名な男性)

「だから九州の女の人は困るんです」(九州出身の男性)

「奇抜なことをしますなあ」(よその学科の男の先生)

「どうせなら、私の近くにひっこせばよかったのに」(やはり遠くに家のある男性)

「そんなことなら僕の家かしたげたのになあ」(例の世話好きな先生)

「常識じゃ考えられない。そっちの町にいい男でもいるのとちがう?」(新婚の女性)

「いや-、いい話だ、人間的で」(皮肉っぽいので有名な男性)

「だから九州の女の人は困るんです」(九州出身の男性)

「奇抜なことをしますなあ」(よその学科の男の先生)

そんなバカな理由でひっこすはずがない、この大学そのものに何か不満があるのでは、と気を使ってらっしゃる先生も、ひょっとしたらいるかもしれなくて、これが何より心配です。大家さんご夫婦も、私の急なひっこしに、びっくりしたり感心したりなさったあと、「何か不満がおありだったのではないか」と苦になさっていたようです。心の細やかな、正直なご夫婦で、あまりかわいがってなつかせては悪いかしら、と気を使われながら、私の猫をいつも家に入れてかわいがって下さいました。あなたもはじめは、大家さんの家の猫と思って、訴えにおいでになったとのことですね。「おとなしい猫なのに──」とご主人はおっしゃり、お二人とも私があなたに対して、あまり猫を弁護もしないのに、少しとまどっていらっしゃったようでした。

「去年一年、病気がちだったとき、いつも私が寝ているそばに来て、腕をなめてくれましたのに。どんなにそれで、なぐさめられましたか。たしかに気は強いですよ。よく庭で他の猫とにらみあってて。でもその分、情がこまやかなんですものね」

「去年一年、病気がちだったとき、いつも私が寝ているそばに来て、腕をなめてくれましたのに。どんなにそれで、なぐさめられましたか。たしかに気は強いですよ。よく庭で他の猫とにらみあってて。でもその分、情がこまやかなんですものね」

奥さまは何か一生けんめいに、私に向かってそう話されたのです。

気の強いのだけはまちがいないようで、おばあさまのお見舞かたがた、ひっこすことをご報告に行ったとき、あなたのお父さまも「おたくの猫はノラ猫も追っかけて、ノラ猫が逃げてますよ」と教えて下さいました。私のひっこしに、お父さまは少しおどろかれたようで、「大変ですなあ──飼うとしかし情がうつりますから──まあ、よかった──」と、自分に言いきかせるように、おっしゃっておいででした。

私が予想できなかったことが、一つだけありました。

──(7)──

しばらく前からノラ猫らしい、大きなきじのおす猫が一ぴき、私の猫を追って家に入ってきて、ごはんなど食べていくようになっていました。

こういうノラ猫はどこにいても来るもので、現に今のこの家にももう一ぴき来はじめています。初めの内にこっぴどい目にあわせればいいのですが、餌の味を知られるともうだめです。

きじ猫の前には、大きな黒猫がやってきていました。一度つかまえて、ぷったたいたのですが、さしてききめはなく、毎日のように出没しました。私はうんざりし、何度か、今度つかまえたら、しばって、自転車につんでいって、遠くはなれた公園にでもすててきてやる、と、ふとんの中で細かい計画を思いめぐらしました。しか

し、いつの間にか黒猫にかわって大きな、どこやらアタゴオルのヒデヨシに似た、そのきじ猫がくるようになったのです。

し、いつの間にか黒猫にかわって大きな、どこやらアタゴオルのヒデヨシに似た、そのきじ猫がくるようになったのです。

敵意をもやしていてはくたびれるばかりだと思った私は、今度は手なずける作戦をとりました。黒猫もはじめはけっこう、私に近づきたそうな様子を見せていたのですが、このきじ猫もそうでした。知らん顔をしていると、そばまで来るようになり、何度かえさをやってみると、もう完全に私になつきました。

彼は後足をけがしてびっこをひいており。私は彼を抱きあげて、足のうらにオロナインをぬってやったりしました。彼は見ていていじらしいほど私の猫に遠慮していましたが、私と二人っきりになると、大きな身体をころころころがして甘え、目を細めて私に抱かれるのでした。きっと以前は飼猫だったか、ひょっとすると今もどこかで飼われているのかもしれないと思った私は、彼をつれてゆこうとは考えませんでした。

ひっこしの日、彼はやってきて、窓の外から見ていました。冷蔵庫にのこっていたハムをやると食べ、びっこをひきひきあたりを歩き回っていました。それきり私は彼が私たちのことを忘れてくれると思っていました。ところがこの一週間、あとかたづけにもとの家に私が行くたび、彼はどこからかあらわれて、私といっしよに家の中に入ってきました。もと、餌箱のおいてあった台所のすみに行ってば戻り、戻っては行き、私を見上げて太い声で鳴きました。食物を与えても期待させるばかりだと思って私が知らん顔をしていると、それでも彼は私がいるだけでも安心したように、がらんとしたへやの中に大きな身体を投げ出して、すやすや眠るのでした。

どこか遠くで風鈴が鳴ると、彼はそれを私の猫の鈴の音と思うのか、ぱっとはねおき、問いかけるように私を見、私の足にまつわりました。私は床をふきながら自分でも気づかず、ぶつぶつくり返していました。

「だめよ──もうお行き──おわったの──おしまいになったの──ここにはもう何にもないの──ここはもうおわりなの──」

「だめよ──もうお行き──おわったの──おしまいになったの──ここにはもう何にもないの──ここはもうおわりなの──」

夕ぐれ、帰ろうとして私が彼を抱きあげて外に出すと、彼は家の中にかけこもうとし、私が押し出してカギをしめると、今度は玄関先にころころころがって見せました。何日おきかに行くたびそれがくり返され、私はあと片づけに行くのが苦になりました。

いっそつれて行こうかと思いつつ、しかし足をけがして盛りもすぎた彼が、新しい町で幸せになれるだろうかと思うと、結局私は、つれていってやる決心がつきませんでした。

今日、私は最後の掃除にもとの家に行きました。もう電気もガスもとまっている暗い家の中で荷物をまとめ、雨のふる庭でごみをやきました。彼はあらわれませんでした。しかし、大家さんにカギをお返しして別れをつげ、家の玄関先においてあった荷物を持って石段を下りていこうとすると、雨にぬれそぼって、見おぼえのある顔がふっと石段の下からあらわれました。さっきまで近くの子どもたちが「猫!猫!」と言って追い回している声がしていたので、少し気になっていたのです。

私は彼を見つめましたが、彼は私がわからなかったのか。それともすでにノラ猫に戻りかけているのか、地をはうような姿勢で私をさけ、芝生の上を走って木の下に行きました。拍子ぬけしてほっとしながら、しかし、私が手をのばしていつもの低い声で呼べば、きっと彼には私がわかって、のどを鳴らしてよってくることが、私にはよくわかっていました。しかし私は黙ってそのまま、石段を下りました。暗い夜の中をバスにのって、家の方へ向いながら、私は自分を責める元気もなく、ただ苦々しい思いをかみしめつづけました。

電話をはずす前の夜、ひっこすことを電話した、たった一人の友人は、私に向かって言いました。

「何であんたがひっこさんとならんのよ? その家の人だって猫好きなら、他人の猫をかわいがる気持だってわかってそうなもんじやないか。そんなことにお金使って、夏休みに予定していた旅行の方はどうするの?論文の資料だって、そろえんと間にあわんのでしょうが? 冗談じやないよ。猫の──動物どうしのけんかってのは、飼主がどうこうできるもんとちがうのよ。だいたい、猫のけんかに手を出すなんて恐しいこと、この私でもようせんわい。手を出して、かみつかれたのは、いわば、あんたの猫を殺そうとして、失敗したということでしょうが。負けたということでしょうが。それで文句を言ってくるなんて甘ったれるにも程がある。その娘さんていくつぐらいの人?」

「さあ、よく見てない。中学生だか十七、八だか」

「いくつにしたってまともじゃないよ。泣けば自分の考えがとおると思ってるなんて最低よ。あんたらしくもない、何でそんなに折れたのよ? 一番許せないタイプのはずじゃないの? 猫好きとしてより人間として、私、がまんできないッ!」

「何であんたがひっこさんとならんのよ? その家の人だって猫好きなら、他人の猫をかわいがる気持だってわかってそうなもんじやないか。そんなことにお金使って、夏休みに予定していた旅行の方はどうするの?論文の資料だって、そろえんと間にあわんのでしょうが? 冗談じやないよ。猫の──動物どうしのけんかってのは、飼主がどうこうできるもんとちがうのよ。だいたい、猫のけんかに手を出すなんて恐しいこと、この私でもようせんわい。手を出して、かみつかれたのは、いわば、あんたの猫を殺そうとして、失敗したということでしょうが。負けたということでしょうが。それで文句を言ってくるなんて甘ったれるにも程がある。その娘さんていくつぐらいの人?」

「さあ、よく見てない。中学生だか十七、八だか」

「いくつにしたってまともじゃないよ。泣けば自分の考えがとおると思ってるなんて最低よ。あんたらしくもない、何でそんなに折れたのよ? 一番許せないタイプのはずじゃないの? 猫好きとしてより人間として、私、がまんできないッ!」

たしかに言われてみればそのとおりで、あまり私らしくないことだったかしれません。大家さんや教授たちが他の理由があるのではないかと気にするほどに、私のしたことは、とっぴなことなのかもしれません。もしかしたらあなたや、あなたのお父さんたちでさえ、少し変に思い、他に理由があったのか、それともよほど気楽にひっこしのできる身分なのだろう、とお思いになっているかもしれません。

しかし、私にとってひっこしは、他の人と同じ、あるいはそれ以上に大きなことでした。私は決してあなたに文句を言っているのではありません。言えるすじあいがありません。今度のことで、私たちのどちらかがどれだけ傷ついたかなど、比べあえるものではありません。ただ私はどんな点でも決して気楽にひっこしのできる身分ではなく、にもかかわらず、たしかに猫のためだけに私はひっこしたのだと言うことを、はっきりさせておきたいだけです。

──(8)──

あの、眠れなかった夜、私が思い出していたのは、昔、私の故郷の家にいた、たくさんの猫たちでした。彼らのほとんどが悲惨な死をとげました。気位の高い美猫のメイは猫いらずを食べて、川岸に影のように座っていた姿を見た人があるのを最後に行方不明になり(毒をのむとのどがかわくのだと母が言いました)、顔のみっともなかった五右工門は、もらわれていった夜にすてられて、近所の神社でノラ犬たちに食われ、紋次郎は車にはねられ、アリは病気になって背中にあいた穴からうみを流しつくして死にました。何ものかに腹をかみさかれて、腹わたをひきずりながら帰ってきて息をひきとった猫、農薬を浴びたカエルを食べて死んだ猫、便所に落ちて死んだ猫、それが自由に生きる代償ででもあるかのように、自然はありとあらゆる残酷な、さまざまな死に方を彼らに与えつづけたのです。のちにシートン動物記の「ぎざ耳坊主」の話の中で、「野生動物の死は多くの場合悲劇的である」という一文を見たとき、それは重い実感と澄んだなぐさめを、私に感じさせました。そして私はいつも、私の猫が誰かにたたき殺されてドアの前に投げすてられていても驚くまいと自分にいいきかせ、心をひきしめつづけつつ、私の猫を愛しました。もっとも逆に私の猫が他の猫を殺すという設定は、うかつにも考えていませんでしたが。

私の愛した猫たちは、皆、死ともっれあうようにして私の前を陽気に走りぬけていきました。中でも忘れられないのは、マダムという猫の死です。まるまる太った、白の多い三毛で、きらきら光る金色の目をしていました。人なつっこく、明るくて、子育てがうまく、かしこくて、恐れを知りませんでした。猫ぎらいの祖父からさ えも愛された唯一の猫で、年をとっても、つやつやふかふかして、すばしこく、気さくでちっとも高ぶりませんでした。大抵の猫は年をとると少し気むずかしくなり、飼主に対しても威厳をもって対しはじめるのに、彼女は私たちといつまでも友だちづきあいをし、卑屈なところのない、元気いっぱいのサービス精神で愛想をふりまきました。

大学に入って家をはなれた私が、休みに帰省し、また学校に戻るとき、彼女は自分の仕事を心得た、楽しげな顔で、先回りしてへいの上にかけ上がり、つつじの植えこみのかげから最後まで私を見送ってくれました。まだ若かった私には、家をはなれて学校に戻るのが少しつらいときもあり、そんなとき、最後に別れをつげるのが、母や祖父母でなく、金色の目の、ふかふかした白い小さい毛のかたまりだということは、ふと心を軽くする救いにもなったのです。マダムの別れっぷりは、しつこくなく、さらっとしていました。「行ってくるよ、マダム」と、のどを鳴らしているまん丸い頭をなでてやって、ずっと遠ざかってから、駅への曲がり角でふり向くと、いつでも濃みどりのつつじの茂みの間に、まだぽつんとあざやかに、輝くようにまっ白い、小さな点が見えるのでした。

彼女が近所の家の大きな秋田犬にけんかをふっかけてかみ殺され、一晩苦しみぬいて、それでも最後まであいそよく、ごろごろのどを鳴らしつづけて母たちに愛嬌をふりまいて死んでいった、という手紙が来たのは、私が大学を卒業する少し前のことでした。母は書いていました。

「久しぶりで私も涙が出そうになったよ。庭のなつめの木の下に埋めた。あれの写真はなかったからね、そのまま埋めるのがもったいなくて、何枚か写真をとった」

「久しぶりで私も涙が出そうになったよ。庭のなつめの木の下に埋めた。あれの写真はなかったからね、そのまま埋めるのがもったいなくて、何枚か写真をとった」

けれど、その日が雨ふりだったせいか、できあがった写真はぼんやりぼやけて、黒い土の上にだらりと横たわったマダムの死体はセメントのかたまりのようで、何なのかもよくわからなかったのです。

あの手紙をうけとったときの悲しみと怒りと空しさを、今でもすべて、私は思い出せます。秋田犬は庭に入ってきて、それにマダムはおそいかかったのです。庭に入ってくる犬は皆追い出す、ファイト満々の猫でした。動物どうしのけんかは負けた方が死ぬしかない、それが彼らのおきてなのだ、とわかっていても、私はマダムをかみ殺した犬が憎く、それをどうしようもないことに、やり場のない深い無力感を持ちました。これは、抱いてはならない憎しみや怒りでした。しかし、もしそうしたら、これっきり何を恨むことも憎むことも許されず、どこにも誰にも、どんなことも訴えることができないとしたら、いったい、マダムの死とは何なのか。マダムとは何だったのか。そう思わずにはいられませんでした。いつも、ふり返ると必ず私を見送ってじっと動かずにいた、まっ白く、小さな点。あれはいったい何だったというのかと。

そう、それは、たかが、猫でした。

猫にかぎらず、たくさんの鳥や、リスや、犬や、山羊の一生を私は見てきました。どの動物も私にとっては、一ぴきであり、死は、かけがえのない一ぴきの消滅でした。しかし、それは皆、たかが、動物なのでした。彼らのために泣くことは、いく分異常で、こっけいで、感情的で幼稚なことと思う大が多いのを私は知っていました。つきつめれば私たちは獣肉を食べ、医学実験に動物を使い、ゴキブリやハエを殺して生きているのでした。それを思えば、猫は、たかが猫、と思うべきであり、その死に涙することは、偽善でもありました。

私はそれらの考えに反論ができません。そして猫のために泣くことがこっけいと思う人がこの世に一人でもいる間は、猫のために私は泣く気はありません。私はとにかく、私の猫たちを、誰からもこっけいだとは思われたくないから。こっけいなものにされたくないから。

だから、どんなに愛した猫の死にも私は涙をこぼしたことはありませんし、これからもないでしょう。「たかが猫」と私は自分に言いきかせ、涙を押しやり、忘れます。しかし、そうやって自分に言いきかせるたびに、心の中で一つのこだまがひびくのがわかります。「たかが、人間──」と。猫や、動物たちの死に涙しないでいいのだったら、人間の死にも苦しみにも、泣く理由はないように、私は思ってしまいます。それは理屈ではなく、心の中にひとりでにおこる共鳴音のようなもので、どうしても消すことができません。

二つのこだまをひびかせあいつつ、これからも私は決して、たかが猫のためには泣かないでしょう。ですが、それと同じ強さで私には、たかが猫のために泣く人の気持はわかります。その涙を、むだなものにおわらせたくないのです。猫のために流したあなたの涙を、こっけいな、空しいものにしたくないから、人が猫のために泣くとき、それにこたえて何かが必ずおこり、何かが必ずかわるということでなくてはならぬと思うから、私は、私にできるせいいっぱいのことで、あなたと、あなたの猫のために、何かをしようと思いました。

しかし、その結果、私の猫は、名前を失いました。今度私が堂々と、彼女の名前を、こうした文章に書けるのは、彼女が死んだあとでしょう。私はむろん、決して、あなたを恨んでなどいません。何かをしたあと、そのことで他人を恨むぐらいなら、そもそもはじめから、そんなことは決して私はしません。

あなたがもしも、これから先も、猫好きとして生きていて、何か、私よりずっと強く、てこでも動かない何かの壁にぶつかって、そのときあなたがあきらめたら、そのときあなたが負けたなら──私は、初めて、少しだけあなたを恨むと思います。そしてすぐ、忘れるでしょう。そうする以外にないことですから。

私自身、もう一度また今度のようなことがおこったら、どうするか、自分でもわかりません。けれどとにかく今、私はここにいて、雨の音を聞いています。猫は私の後の座ぶとんの上に丸くなって眠っています。ここは私たちにとってどんな家になるか、どんな町になるか、私も猫も、まだ知りません。