江戸紀行備忘録徳永信之「朽鞋雑話」

江戸紀行の代表作の一つにしてもいい

ネットで検索したところでは、私の書いたものしかひっかからないので、多分まだ、この紀行について誰も書いていないのだと思う。それなら、せいぜい自分が死ぬかぼけるかする前に、大急ぎでさしあたり言っておかないといけない。

もし、江戸紀行の全集や叢書を作ろうと思うなら、貝原益軒や橘南谿や古川古松軒や菅江真澄など、従来の有名な代表作家や、最近、新しい代表の一人として定着したかに見える小津久足といった人々の作品とともに、絶対入れてほしいと思う江戸紀行の名作が、この「朽鞋雑話」である。

益軒たちとちがって、作者の徳永信之は、多くの紀行類を残しているわけではない。というか、これひとつである。しかし、単品として、充分に読む価値のある代表作である。どこかの大学の演習のテキストとしても、ぜひぜひ使ってみてほしい。

例によって、私の以前に作った目録からこの作品の説明を抜粋しておく。

朽鞋雑話 徳永信之

宮内庁書陵部蔵本(写本一冊。地模様ある緑色表紙、27.3×19.6cm、十行書六十二丁、墨付五十五丁。左肩白題簽、外題「旅中随筆 朽鞋雑話 完」。文化甲戌秋、川崎杜春序。「対梅宇立萩原乙彦蔵干俳書二酉精舎」朱印あり。

享和壬戌年、「豊後岡の太守のみたちに立入れる工商の輩」が伊勢宮に詣で、更に大和、初瀬、大峯、和歌の浦、河内、大坂、京、辛崎、草津、美濃路、善光寺などを巡った折りの旅を題材に、「伊勢古市」「旅ハ憂き物」「加田の風俗」「西山巡」などの項目をたてて、旅の風情を記したもの。南谿風の面白さがある。

題名は、高雄越えで道に迷った時、落ちていて道しるべとなった古草鞋による。自序には「勧懲の意」のために、この紀行を記した旨の記述なども見えて、注目される。享和二年、徳永信之著の奥書あり。

ま、この説明は嘘じゃないんだけど、これでは面白さがまったく伝わらないよねえ。なので、今から、めいっぱい、この作品の面白いところを宣伝します。今、私が思い出すだけでも、これだけすぐ、思い浮かぶのよね。

立派なお宿

不思議な老婆

秘密の山

木曽の馬子は最高

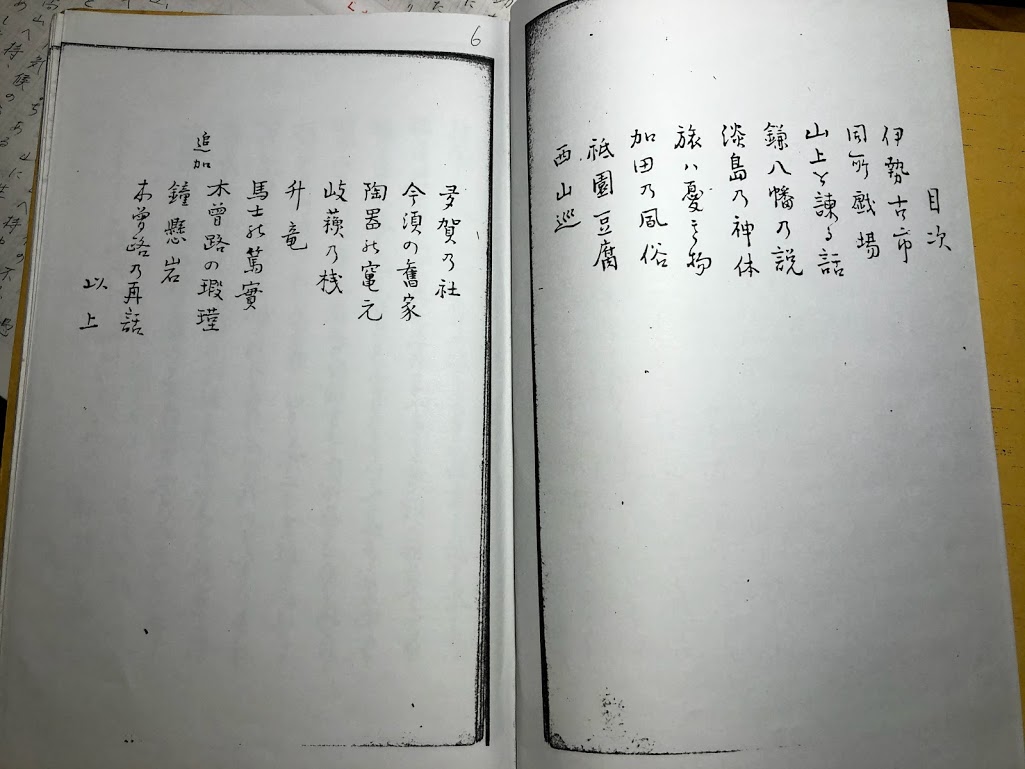

目録と目次

とりあえず、最初の目次をあげておく。いわゆる奇談集の体裁で、項目ごとに独立した話になっている。すごく長い気がしていたけど、こうして見ると巻わけもないし、けっこうこじんまりした作品だったのだな。

そう言えば、中村幸彦先生かどなたかが、江戸時代の本は大抵が「目録」なのだけど、いつから今のような「目次」になったのでしょうかと言っておられたっけ。で、なぜか享和二年、江戸中期のこの本は「目次」になっているのです。ちょっと珍しいのかも。

目次

伊勢古市

同所戯場

山上を諌る話

鎌八幡乃説

淡島の神体

旅は憂き物

加田乃風俗

祇園豆腐

西山巡

多賀の社

今須の旧家

陶器の竈元

岐蘓乃桟

升竜

馬士の篤実

木曽路の瑕瑾

追加

鐘懸岩

木曽路の再話 以上

まあ、これだけ見ても何というか、中身の面白さは伝わらないよねえ。

さしあたり、私の記憶に残っている、面白かった話から紹介してみるとするか。

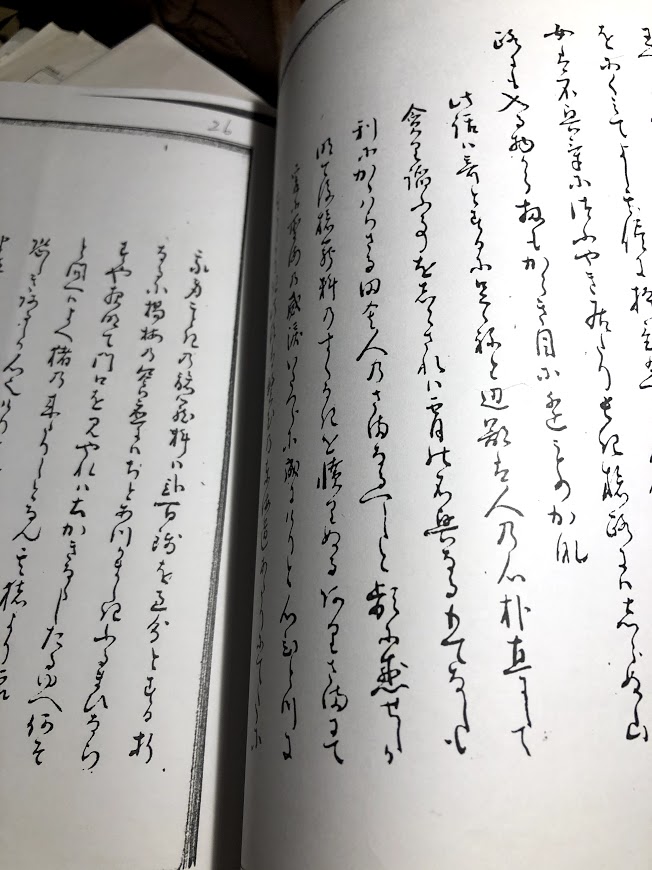

老婆の哲学

私が印象に残るおばあさんが登場するのは、「西山巡」の項である。あらためて読んで気づいたが、この紀行、奇談集の形式をとるものの、実はどの項目もかなり長い。そういう点ではいささか紀行っぽくもある。

なので、このおばあさんと会うまでの話も、面白いけどやたらと長い。かいつまめば、こうなる。

六月初めに、嵐山や大堰川を見ようと友人を誘ったが、皆ぜいたく好きなので、祇園とかで遊ぶのがいいと言って乗って来ないから、供の庄八と二人だけで松尾に参詣し、小倉山へ行く途中の名所をすれちがった三十代の女性に聞いて、西光寺や法輪寺を訪ね、戸無瀬の滝はまちがえて、二尊院もまちがえて、本物を探したりして、何とか祇王寺まで行った。

高雄へ山越えをしようと茶屋で聞くと、七十代と二十代の茶屋の女性二人がその道は、つきものが出たりするし、日が暮れたら危ないから、泊まって行けと言う。茶屋商売だから、引き止めているのだろうと相手にせず、進んで行って、愛宕に参詣した。そこの僧ももう遅いと引き止めたが、庄八にどうしようかと聞くと、あなたが行くならどこへでもというので、それでは話の種だからいいかと、前進した。(江戸時代の旅の常識では、日暮れ前には絶対宿に着くべきなので、これはたいがい暴挙である。)

まもなく後ろから来た、脇差を挿した三十代の僧に、詳しい道筋や目印や注意事項を聞いて別れた。その後もなかなか険しい道を苦労して進み、僧に聞いた道標の石を見つけて喜んだが、また分かれ道に来て、今度は道標もない。

途方にくれて、来たことを後悔していると、庄八が落ち着いて下さいと言って、彼の持っていた杖を倒して、その向かった方へ進んだ。(もうまったく、読んでいて恐い。)

大木が重なって光も見えない道を進むとかたわらに、朽ちた草鞋が片方落ちていたので、人の通う道だとほっとして、次第に明るい方へ出て、道も見分けられるようになった。ちなみに、序文にもあるが、この紀行のタイトルは、この朽ちた草鞋からとられているのである。

さて、右は崖がそびえ、左は深い谷の、その道を進んで行くと、道端に六十代と十七、八の女性が二人、刈った柴を馬にでも乗せるためにたばねていて、山刀や鎌を腰にぶちこんで休んでいた。人に会ったので嬉しくて近づくと、老婆は愛宕参りなら土産をくれと声をかけて来た。

庄八も自分も恐くなって通り過ぎようとすると、まあ休んで行けとか煙草を吸えとか宿も貸すなどと馴れ馴れしく誘う。しょうがないから、おじゃましますと薪に腰掛け、煙草を吸いながら見ると、娘は愛嬌があってとても美しいのに、髪はいいかげんに束ねて、麻の帷子の短いのを着ているが、八瀬や小原の田舎の女性には見えず、手足も華奢で上品だ。庄八も話しかけたそうだった。

自分は旅人と知られないように京ことばで、「さても美しき姉様かな。都の町へ出てよき宮仕えなどし給はば、この山中の辛苦は有るまじきを」と言ってみた。すると老婆は、こう答えた。

いや夫(それ)は好まぬ事ぞかし。山中は心をいためず、身を侭にして、相応なるむくつけ男に逢せ、天然を楽に終れば、かえつて山中こそ楽しみ深し。京の人の如く、よき物を喰ひ美しき衣装を着、一生、世につかはれ、人を欺て世わたる業とするは、我等(これは「我」と同じ意味。複数ではない)がいとなみには、はるかにつたなし。たま<都へ出ても、よき事をしらねば、はやく夷(イ)中へ帰らんとおもふは、田舎にもたのしみ有故也。心を労して命をちゞめ、世を早うせんよりは、身を勤めて齢を長くたのしむこそよからずや。同者(道者。参詣者。作者たちのことをさす)衆は、よく京詞を遣ひ給へど、東国辺の人なるべし。さても肝ふとくも此道を来給ふものかな。

(そんな人生は望まない。山の中だとストレスはなく、のんびりできて、それなりの素朴な男と結婚して、好きなように一生を過ごせば、そんな暮らしの方が楽しい。京都の住人のように、うまいものを食べて美しい衣装を着て、一生世間に合わせて、人にとりいって仕事をする生き方は、今の私の暮らしより、ずっと幼稚だ。時には京都に行くが楽しいこともなく、早く田舎に戻ろうと思うのは、田舎にも楽しいことはあるからだ。気をつかって命をすりへらして早死にするより、慎み深く長生きをして楽しむ方がよくはないか。あなた方は上手に京都のことばを話すが、関東の人にちがいない。よく大胆に、この道を通って来なさったものだ。)

そして老婆は、「このへんの人でも、この道はめったに来ないし、よその人が無事に越えるのは稀だ。高雄も近いし、あなた方も、きっと三条あたりに宿をとっているのだろう」と図星をさす。「去年も道者が二人、怪し神にとりつかれて谷に落ちて助けを呼んで泣き叫んでいたのを、地元の者が松明をつけて探して助け出し、自分の家に泊めてやった。どこの者かは聞かなかった。かわいそうだから助けただけだ。あなたたちも急いで帰りなさい。三条へ着くのは初夜(八時ごろ)になるだろうから」と教えた。

「此姥の容止挙動すべて、なみ<の賤女とはおもはれず。いかさま故有べし(この老女の外見も振る舞いも、全部が平凡な田舎の女性には見えない。きっと由緒ある人だろう)」と思いつつ、作者は二人の女と別れを告げ、五つ(八時)過ぎに宿に帰った。

「はた、山中にもめづらしき容儀の女も在るものかな。老女が風情も、よのつねならず覚えしか」と思い出しつつ、作者はさすがに、この強行軍は若気のあやまちと反省し、のちの戒めとして読む人にはこのような行動を禁じている。

そして、あらためて、老婆と娘のことを作者は気にしている。

かの山中の母子など怪しき者にもなかりしを、場所にのまれて初めのほどは恐しく心をいためぬ。さりながら、「山中は天然を楽しむ」といゝ又は「世につかはれて人を欺く」などいひしも奥ゆかしく、予が京談のなまれるを心得て「関東のもの成べし」となじりたる才弁、一かたならぬ女也。

其後、友だちに物語しに、「夫(それ)こそ只人にはあるまじ。山鬼のたぐひにや」と恐れぬ。すべて、かゝる事より尾鰭をつけ、「何がしこそ高雄の奥山にて山姥に逢し」など、妄談は起るものぞかし。又、後に或人に此物語せしかば、「さる事も有べし。かの嵯峨野の奥などは、往昔由緒ある高貴の、隠れ住給ひし子孫、今は山がつと零落せしも多しとかや。されば心ざまは、都はづかしき人も在ぬべし。其家にやどり給はゞ、格別の奇話もあるべき物を」と申されしが、「其時は只ひたすらに、道をもとめ旅宿へ帰り度(たき)とのみ、おもひつゝ何事も心付かざりし」といひて笑ひぬ。(あの山の中の母娘にしても怪しい者でもなかったのに、場所の雰囲気で最初は恐怖にかられてしまった。そうは言っても「山の中は自然を楽しめる」だの、「世間に左右されて他人をだまして生きる」だのと言っていたのも、何者か気になってならず、私の京都弁が訛っているのに気づいて「関東の人ですね」と指摘した鋭さも、普通の女性とは思えない。

その後、このことを友人に話したら、「それは普通の人間じゃないぞ。山の鬼のようなものだろう」と恐がった。一般に、こういうことから話が大げさになり、「誰々さんは高雄の奥山でやまんばに会った」などとデマが生まれるものなのだ。また、後である人に同じ話を聞かせると、「そういうこともあるだろう。あの嵯峨野の奥などは、昔、立派な身分の高貴な人が隠棲していた、その子孫が、今は山の住人となって落ちぶれた人もいるはずだ。その家に泊めてもらったら、相当面白い話も聞けたろうに」とおっしゃったが、私は「その時はただもう一心に、道を見つけて宿に帰りたいとしか思わなくて、何も考えられなかった」と言って笑った。)

ここまで詳しく書いているし、多分創作ではなく実話であろうが、この紀行の中には、この老女のような、世間の常識に流されない、やや過激なまでの独自の見解がよく出て来る。それを私が印象深く覚えているのも、自分の好みにあっているのかもしれないが。

登山の悪口

「山上を諌る話」(私が先に「秘密の山」としてあげた話)も、そういう意味では痛快かつ歯切れがいいので、引き続き紹介してみたい。

この作者、ある意味ではやりたい放題の書き方をしていて、この話もすごく長いが、ほとんど全部が、高野山へ行く途中の酒店で、自分が人に語ったことの内容である。それは、しかも、「いつか大峯へ登りたい」と話す人に、「絶対やめとけ」と説得してしまう話だから、ちまたで噂のポテトサラダおじさんどころのスケールじゃない、迫力である。

作者はその前に、自分は吉野に詣で、大峯にも登っている。それから高野へ向かう途中、吉野川の岸辺で故郷の江戸の人にぱったり会い、なつかしいので近くの店で酒を飲む。その人の連れが、三十代の屈強な男性たちで、作者の持っている金剛杖を見て、「いつの日は我等(=我。単数)も山上に至らん」と言い合っている。

そこからが、いろいろすごい。

今でもそうだが大峯は女人禁制である。それだけではなく当時から多分今も、山上でのことは秘事で、口外してはならないという誓いを立てさせられる。

まったく余談の無駄話だが、私の住む宗像市でも先般、女人禁制の沖ノ島が世界遺産に登録された。自分が女性だからというだけではなく、私はこのことがとことん不愉快で、原発誘致もかくやと思わせる、その決定にいたる過程もこれまた不愉快きわまった。その時の先例で、大峯のこともよく話に出たから、どっちかというと、いい印象はない。そして、女人禁制は伝統だから絶対変えられないという一方で、島の中のことは口外してはいけないとか、一木一草も持ち出してはいけないとかいう、同様の伝統は、写真集は出すわテレビには映すわ展示会はするわで、めちゃくちゃ破りまくっている、そのぐちゃぐちゃさもあきれてものが言えない。

だからと言うのでもないが、ここで作者が「予、つくづくと思ふやう、山上にて秘事といふ事有て、いふまじき誓いをなせしが、然れども聞し事あり。君子は危邦によらずとやらむ。ましてや父母いますときは遠く遊ばずとかや。寵愛のひとり子なれば、嘸(さぞ)なん父母の案じ給ふらん。さらば大峯にのぼるとも詮なき業ぞ。此男ばかりは、いさめとゞめん」と思って、「あなたは私より早く帰るだろうから、母に伝言を頼みたい」と、その人を連れから離して、長々と大峯に登ることが、いかに意味がない愚かなことかを語るのが、あきれながらも怒る気にはならず、むしろ少々痛快である。更にあきれるのは、何のことはない、作者はその説得にかこつけて、自分が大峯に登った時の体験をそれこそ秘事も何もあらばこそ、ことこまかに書き記すという読者サービスをしまくっているのが、したたかと言おうか何と言おうか。

要するに、禁止されていることを読者に公開するために、「若者に危険を冒させないための指導として、やむを得ず話しました」という枠組みを作っているわけで、ほんとにそんな故郷の若者がいたんかいとも疑いたくなるが、まあそれはどっちでもいい。おかげで当時の大峯山頂のいろんな行事のさまを、読者はことこまかにいやっというほど知ることができる。特に「西の覗き」という難所で、ガイド係の先達が、参詣者を一人ずつさかさまにつるすようにして、さまざまの誓いを立てさせ、「いかにおがまずば、今少しさしおろさん」などと脅かす様子なども圧巻だ。

そうやって、いろいろ詳しく大峯登山の様子を語ったあげくに、言うことがこうである。

唯是(ただこれ)此辛苦は、そも先(まず)何の為ぞ。其身、山伏修験者に非れば職業の為にも非ず、口服を養ふわざにもなし。匹夫(ただの普通の男)の先達といふ者のみをたよりとし、此危き険難をこえて、一足にても踏たがへなば一命を失ふは一瞬の間也。

「自分は宿に帰ってつくづく反省した」と作者は続ける。「無事だからよかったものの、登山は我が生涯の最大の過ちであった。親のある人などがすることではない。連れの人たちは他人だから、しかたがないが、あなたにだけはそういう親不孝はやめてもらいたいと思う」。

そして、江戸時代の作品にときどきというか、よく登場する、妙に理路整然とした細かい理屈で次のように言う。

西の覗き似て、悪事をせまじき誓を立るは、教導の一助なりとして、匹夫をこらして悪行を止むる種にはならんか、足下達の如きは書籍の上に学びたれば、かゝる教を頼むに及ばず。山上にいたりて無智無能の真似をなすは、畢竟巻添といふもの也。我等(=我。単数)も此山に登りて、今は甚後悔也。

まだまだ説得は続くのだが、その中でこうも言っている。

かゝる事、口外せざる誓ひをたてたれど、我は再び高山へ登るべき望もなし。行者菩薩のとがめは我身に請くべし。人を助くるは仏神の誓也。一命にかゝはるべき事をなさんは、却て役行者の本意には有まじ。其流れを汲ものは、先師のかくれ給ふ山とて、のぼらで叶はぬ事ならば、さもあるべし、大僧都権兵衛、権僧都八兵衛、いらぬ事也。

あらためて読んでいると、どうしても気になってくるのが、これはやっぱり、軽々しく禁忌を冒して山上の様子を口外したとの批判を避けるための設定で、こういうかたちで結局微に入り細に入り、山上のことを読者に伝えてしまうというのが、目的なのではないだろうかということだ。読者もまた、「若者を諌める話なのだな」と納得しつつ、ふだんは伝えられることもない、山上の秘儀の様子を知ることを楽しんだのではないだろうか。「教訓」や「笑い」を利用して、言いたいことを語りつくす、江戸の俗文学の精神が(紀行はジャンルとしては俗文学というより雅文学だが)ここには活かされている。

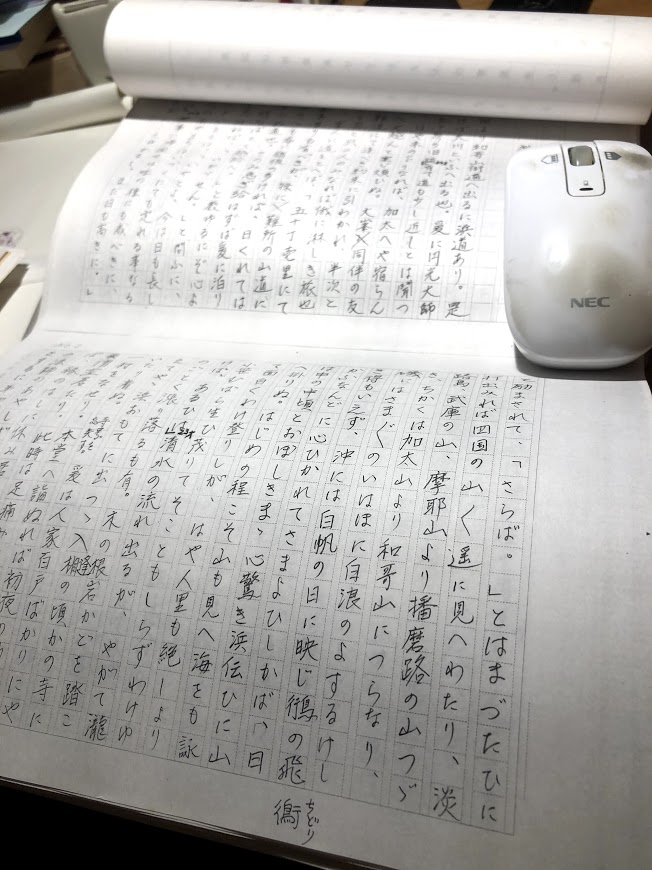

宿のいろいろ

旅先で茶店の風流な主人の紹介で、偶然知って泊まった宿(本職の宿屋ではない個人宅)が、とてもすばらしい裕福な家で最高に幸福だったという「今須の旧家」も、読んでいてほんわか幸福になりはするのだが、やはり読み物としては、ひどい宿の話の方が面白い。作者の描写も、ここぞとばかりに冴えまくっている。

タイトルは「旅は憂き物」。和歌山の近くで日が暮れたのに泊まるところが見つからず、途中の寺で教えてもらった、やっぱり専門の宿ではないが、旅人を泊める孫七という人の家を何とか探し当てる。さてそこからの話は原文でお楽しみ下さい。

かの家に入て「大川参詣のものゝ一宿をたのみたし」といへば、あるじは留守とみへ、みそぢあまりの女、さもけうとげに「応」とのみいらへて、ふたゝび詞もなし。門(か)ド口の土間より見入たれば、奥はわづかに畳六ひらをしけり。次は板敷にて台所は囲炉裏に茶鍋ばかりを掛置たり。いとむさく、けがらはしきに、さきに二人の客有て酒など呑居たり。さなきだに旅は心うきに、しらぬ山路に入て、かゝるいぶせき宿をもとめ、得しらぬ他国の人とともに夜を明さんは恐れなきにしも非ず、心うさいふ斗なし。半次もろとも庭に立ながら待居たれど「草鞋をとれ」とも「上れ」ともいはず、いと不興気なれど、外をもとめん便もなければ、やむ事を得ず、「ちと足にてもすゝぎたし。水にてもた(給)べかし」といへば、あるじの女「待給へ。今に湯を浴させん。先(まず)その儘上れかし」といふ。

(その教えてもらった家に入って、大川参りの者だが泊めて下さい」と言うと、主人は留守らしくて三十代の女性が、いかにもめんどうくさそうに「はーい」とだけ答えて、それ以上は何も言わない。門口の土間からのぞくと奥はほんの畳六枚敷で、その向こうは板の間で台所は囲炉裏に茶釜がかかっているだけ。とてもむさ苦しく汚くて、すでに二人の先客が酒など飲んでいる。それでなくても旅はつらいものなのに、見知らぬ山の中で、こんなぱっとしない宿に泊まって見知らぬ他国の人と夜を過ごすのは、危険もあるし憂鬱な限りだ。従者の半次と立ったまま庭で待っているが、「わらじをおぬぎなさい」とも「上がって下さい」とも言わず、とても不機嫌な様子である。しかし他の宿を探す手段もないから、しかたなく、「ちょっと足だけでも洗いたいから水でもいいから下さい」と言うと、女主人は「待って下さい。今風呂に入れてあげます。とりあえず、そのまま上がりなさい」と言った。)

まあ、無責任な読者から言うと、この後のこの女主人の発言はいちいち、すごすぎて面白くはある。

やがて十四五才の女、盥に湯を汲て出しぬるまゝ先(まず)ゆあみして、すこしくつろぎ座敷へ上れば、さきなるは和歌山の商人なるよし、かのもの女房に「あるじは、いづくへ行れたるぞ」ととへば、「舟へ」と斗(ばかり)答ふ。又いふやう、「あすははやく立たければ朝餉の支度も、とくたのみたし」といへば、女いふ、「左いはずとも飯は夜の内にも出来るぞかし。麦秋にて、いそがしければ、そちらよりいはずとも、こなたより、はやく追立たし。ひとをとむるも、うるさき物ぞ。又も飯を焚ん」といふに、二人の商人もともに顔を見合する斗にて、あきれ居たり。

(すると、十四、五歳ぐらいの女の子がたらいに湯を汲んで持って来たので、とりあえず入浴して少しゆったりした気分で畳敷きのところへ行くと、先客は和歌山から来た商人たちだった。その商人が女主人に「ご主人はどちらへ」と聞くと「舟へ」とだけ女は答えた。商人は「明朝は早く出発したいから、朝食は早めにお願いします」と言うと、女主人は「そんなに言わなくても夜の間にごはんは出来ますよ。春の農繁期で忙しいんだから、そっちが言わなくて、こっちが早く追い出したいんです。人を泊めるのもめんどうなものよね。またごはんを炊かなくてはならない」と言うので、二人の商人も顔を見合わせてあきれていた。)

食事の様子もなかなかに細かくリアルだ。

程なく飯も出来ぬ。「こなたへ」といふに囲炉裏のかたへ出ぬれば、燈火は向ひなる柱に只一ツの掛燈台なれば、はるかにて、ほのぐらきに、器の類ひも、いかばかりか、けがらはしかるらん。よのつねならんには一ト口もすゝむまじきを、物ほしきまゝに、たべぬれば、鹿尾菜(ヒジキ)を焚たると飯ばかり也。小皿に何やらん、もりたるを、とぼしき火にすかしみれば「梅干か」とみゆるを、口に入れば異やうの味ゆへ「是は」ととへば「楊梅(ヤマモヽ)といふもの也。それ召れよ」といふに、塩だに加えぬ木のみの類を香の物の代りになすをみても、田舎の中の極片鄙なるを知るべし。

(その内に食事もできた。「こちらへ」と言うので囲炉裏のある方へ行くと、明かりは向かいの柱に掛行灯がたった一つあるだけで、遠くだから薄暗くて、食器類もどれだけ汚いのかよく見えない。ふだんなら一口も食べられないはずだが、空腹にまかせて食べたところ、ひじきを煮たのと飯しかない。小皿に何か載せてあるのを、暗い光で見つめると「梅干しかな」という感じだが、口に入れると違う味なので「これは何か」と聞くと、「ヤマモモというものです。それを食べて下さい」と言うので、塩で味もつけない木の実などを香の物の代わりにすることからも、田舎の中のとことんの辺境だとわかるのであった。)

江戸時代の旅の楽しみの一つは、旅先での相宿となった客どうしの情報交換である。このネットワークで、現代にも劣らないほどのスピードでいろんなニュースが各地に伝わっている様子もうかがえる。

しかし、この宿の女主人は、その楽しみも許さない。

扨(さて)行燈に灯をうつし、坐敷にて、かの商人とさま<の物語などするに、女いふ、「耳かしましきに、はやく寝よかし。夜もいたく更たるぞよ。あすの朝は早くとの事故、今夜は宵より寝たき」とて、つぶやきながら布団取出し打付て、ふしどに入とて「たび人よ、寝る時に表の戸は引よせてよ」と云捨て這入ぬ。さきなる商人も、こなた二人(作者と従者の半次)も只あきれに□れ果たる斗なり。

程なく夜も明け、朝のしたゝめもそこ<に立出んとて、旅籠のあたひを問へば「尋にや及ぶ、よきほど置け」といふにぞ、「さらば一人百五十銭のつもりにてよからん」と商人のいふにまかせて料足を出しぬれば、女「是はいとすくなし。一人三百銭づゝ給へ」といふにぞ、四人ともにあきれ果、あまりに貪欲の甚しきをにくみて、「よし、その儘に捨置給へ」と商人のいふに立出ぬれば、女は不興気に、つぶやき居たり。長き旅路には、しらぬ山路にも入る物から、扨も、からき目に逢ものかな。

(それから行燈をつけて畳の部屋に行って、商人たちといろんな話をしていると、女が「やかましいから早く寝なさい。夜もすっかりふけましたよ。明日の朝は早く食事にしてくれとのことですから、私も早い内に今夜は寝たいんです」と、ぶつくさ言いながら、ふとんを持って来て放り出し、自分の寝る部屋に行く時に「お客さん、寝るときには表の戸締まりをしておいて」とだけ行って去った。先客の商人たちも私たち主従二人も、ただもうあっけにとられるばかりだった。

やがて夜が明けて、朝食もそこそこに旅立とうとして、宿泊料金を聞いたら「聞くほどのこともない。適当に置いていきなさい」といふので、「それなら一人百五十銭の計算でいいだろう」と商人が言うのに従って、料金を出すと、女主人は「これは、とても少ない。一人三百銭ずつ下さい」と言うので、私たちは四人とも呆然とし、あまりの強欲さに腹立たしくて、「いいからいいから、そのまま放っておきなさい」と商人が言うとおりにして出発すると、女主人は不愉快そうに何かぶつぶつ言っていた。長い旅の間には、初めての辺鄙な山奥の道も歩くことがあるとは言え、何ともひどい体験をしたものだった。)

そして、追記のように一段、文字を下げて、次の文章が続く。

此話は奇とするにたらねど、辺鄙は人の心朴直にして貪り諂ふ事をしらざれば、宵の不興なるもてなしも「利にかゝはらざる田舎人のさまなるべし」と頻に感ぜしが、明て後、旅籠料のすくなきを憤りぬるありさまにて、爰に聖海の感涙いたづらに成にけりと、心ひとつに、をかしかりき。此頃は繁花の東海道あたりにてだに、我身ごときの旅籠料は弐百銭を過分とする折なるに、楊梅の饗応には、ちとあつかましきふるまひならずや。朝明て門口を見やれば土かきならしたるゆへ「何ぞ」と問へば、「よく猪の来たりし」となん。「其猪より恐ろしきあるじの心なりけり」と打笑つゝ、彼弐人にも別れて、半次とともに浜道にかゝりぬ。

(この話は特に珍しい貴重な内容ではないけれど、田舎は人の心が素朴で素直で、金儲けにあくせくすることを知らないから、前夜からのぶっきらぼうな対応も「金に無欲な田舎者のすることだろう」とけっこう感心してもいたのだが、翌朝宿代の少ないのを憤慨する様子から、それは見当違いな感動だったと、ひとり心でおかしかった。最近は最も栄えてにぎやかな東海道などでも、私のような旅人の宿泊料は二百銭でも多すぎる時代なのに、ヤマモモのごちそうにしては少し暴利というものではなかろうか。朝起きて外を見ると土が掘り起こされているので「何なのか」と聞くと、「よく猪が来ている」とのことだった。「その猪よりこの宿の女主人の心が物騒だな」と笑いながら、二人の商人とも別れて、従者の半次といっしょに浜辺の街道に出た。)

橘南谿に関する文章や、その他でも何度か書いた気がするけど、江戸時代の人ってどういうか、思考や論理が大ざっぱじゃないのよねえ。妙に細かく理路整然とした書き方をする。演劇や小説でもそういうところがある。そこも私はとても好き。だから、近代とか前近代とかいう考え方や感覚が、私はしばしばわからなくなる。

この追記っぽい部分なんかでも、「まあこういう雑な応対も田舎の人の欲のなさかと思っていたけど、宿代の交渉の段階でえらいえげつなかったから、素朴とか無欲とかとはちがうんだとわかった」過程をきちんと、めりはりつけて書いているのがね、下手すりゃ今どきの人以上かもしれないって思うのよ。

「朽鞋雑話」の紹介は、ここでいったん終わります。あと、木曽路の良心的な馬子の話もリアルで読ませるし、短いけど「竜巻」を見た話の竜巻描写もいいので、機会があったら追加します。

この紀行、文字もかなり読みやすいのです。研究会や演習のテキストとしてもお勧めですよ。どこかで全部を翻刻出版して下さると、とてもうれしい。岩波文庫その他の古典文庫や、高校の教科書に入れるのも充分にアリだし、塾やなんかの古典の練習問題にもお役立ちじゃないでしょうか。

ちなみに、余談すぎますが、これって私は昔、宗像市の一般の方々との読書会で翻刻したのですよね。変体仮名を読む練習の会だったので、皆さんが提出された原稿は朱を入れてお返ししたのですが、そのコピーは、ファイルに綴じて持っていました。基本的には原文を見ましたが、その翻刻のコピーも今回けっこう使いました。

見ていると、あらためてなつかしく、そして自分の添削した原稿が、まったく誤りもなく信用して使えたことに、何だかちょっと感動しました。いい仕事してたんだなあ昔の自分(笑)。学者が暴利をむさぼっているようなデマが横行する昨今の傾向もあるから、一応申し上げておきますと、ほぼ全部ボランティアの活動でしたが、それでもまったく手を抜いてないのが、あらためて当時の自分のエネルギーに頭が下がります。

多分私だけでなく、多くの学者や研究者はこんなことをして来たのですよ。(2020.10.15.)