母たちの八十代

家の片づけをしていたら、しわくちゃになった古い便箋や原稿用紙に母が書いたものがいくつか見つかりました。

未だに私は母の文字で書かれた手紙や反故を処分できません。医者だった叔母が製薬会社からもらったさまざまなメモパッドにメモした薬や買い物のメモさえも最近まで捨てられないでいました(さすがにこのごろは、それは自分のメモした分といっしょに捨てています)。

母の書き残した断片は、スピーチや原稿を頼まれた下書きのようなものです。以下の二つは父親(私の祖父)と弟(私の叔父)の略歴をまとめたもので、私もあちこちの部分は聞いていましたが、細かいことは知らないものもありました。

一枚目・原稿用紙に書かれたもの

私の父は明治十七年長崎県大村市で藩の御殿医の息子として生まれた。板坂家では第十七代目の医者だった。熊本医大を卒業して満鉄に入社 四・五年経った時義弟が南京で大病院を開いていたのに急死し後継者がなかった為是非来て欲しいと請われ家族を連れて南京に引越した 四人の子供は皆中国産である

昭和二年中国の内戦に巻き込まれ在留邦人全員と日本に引揚げた 故郷長崎で暫く県に勤務していたが開業を希望し土地をさがしていた 昭和八年たまたま宇佐神宮に参って宇佐屋旅館に宿泊 宿の主人から当地に医者が居なくて困っていると相談を受け水之江先生が建てられたばかりの病院を購入してこゝに落ち着いた 不思議な御縁で以後北馬城封戸山香等広範囲に活動した 当時は自動車もなく往診は住み込みの韓国人金さんの人力車で走った

北馬城小の校医・片倉製絲・大分交通のしょく託医となり88才で死ぬ迄四十年間皆様の健康をお守りしたわけである

二枚目・便箋に書かれたもの

板坂元

大正十一年中国南京で生まれる 幼時を中国で過ごす

昭和二年中国の内乱で日本人居留民は全員日本に帰国 長崎に落ち着く 小学六年夏父親が宇佐で医院を開業 北馬城尋常小学校に転校 翌年急性宇佐中学入学 五年間楽しい青春時代を過ごす 旧制差が高等学校を経て東大文学部に進学 学徒出陣で中国へ 終戦後東大に復学卒業 大学院で勉強中大学より英国のケンブリッジ大学の日本語教師に推薦される 任期満了で帰国準備中米国ハーバート大学の日本文学教授ライシャワー氏が米国大使として日本に赴任するので後釜に来てくれと請われそのまゝ米国へ ハーバート大学で四十四年間すごし三人の子供や孫が引止めるのも聞かず日本の土になりたいと帰国 創価大学に奉職 著述や講演に多忙な生活を送る 八十の坂を越えて健康に自信をなくし子や孫から老後の世話をするからと説得され遂にアメリカの土になる決心をする

父母が眠る故郷宇佐を離れるのな断腸の思いでお世話になった皆様にくれぐれもお礼を申し上げて下さいとの伝言を残しました

以下の二つは、地域の方々と楽しんでいた川柳の会の会報の原稿らしく、どちらも完成はしていないようです。

三枚目・便箋に書かれたもの

さらば二十世紀の幕を引く 板坂澪子

十一月中旬私は「運動靴と赤い金魚」と云うイラン映画を観た 可愛いイランの少年が修理して貰った妹の運動靴をうっかり失くして貧困な親に買ってと云えず妹と相談をして兄のボロ靴を交替に履きながら通学をする 恐らく日本の子供ならすぐゴミ箱にポイするであろうボロ靴をはいて必死に頑張る兄妹が哀れでもあり健気でもあった 親や隣人には温かい気配りをして自分達だけで厳しい現実を切り開いて行く子供心の優しさ美しさ 丸で天使に巡り会った様な心地で二・三日眠れない程感激した 貧しく心やさしきイランの子

その二・三週後今世紀の三大悲劇「アウシュビッツのガス室」「広島長崎の原爆」「南京大虐殺」の一つを観た 昭和十二年日本皇軍が中国軍の捕虜と難民約二十万人を銃で処分した恐ろしい事件である 鬼の様な日本兵の蛮行はまともに見られなかった 之も二・三日興奮して眠れなかった

十二月中旬今世紀のしめくゝりとして中津に「第九」を聴きに行った 魂の洗濯をしたかったから…

「第九」聞く八十二年さすらいて

世紀を送る寒き夜

後世の歴史家は私が生きた世紀を最も暗くて金慾に溺れた世紀であったと評するのではないだろうか

四枚目・便箋に書かれたもの

紫金草の淡き紫春うらら

先月の会報に発表させて頂きました句です

実はこの花が紫大根の花の別名で中国南京の紫金山の麓に生えていたものを六十年前日本の一兵士が種子を持ち帰り「平和の花」として全国に広めたと云う話を初めて知りました。

幼時を南京で過ごし朝夕わが家の窓から紫金山を眺めて育った私はたまらなく郷愁を覚え庭に咲く紫の花に一入愛情が湧いたのです

川柳を齧ってから世の中の出来事・草花や風景の美しさ等に今日迄如何に無関心だったかと反省し日々目から鱗が落ちる思いをしています もう少し若かったらもっと素晴らしい表現が出来たものを衰えた感性は戻りません 毎月穴に入りたい程恥ずかしい気持で岩尾先生のお宅に投句をお届けしています

最近私は老骨に鞭打って選挙に駆け回りました 丁度花の季節で梅・桃・桜のピンクをはじめ雪柳の純白・木瓜の紅・菜の花の黄色と(以下は原稿欠落)

紫金草については、こちらに記事が。

紫金山は、一応こちらで。

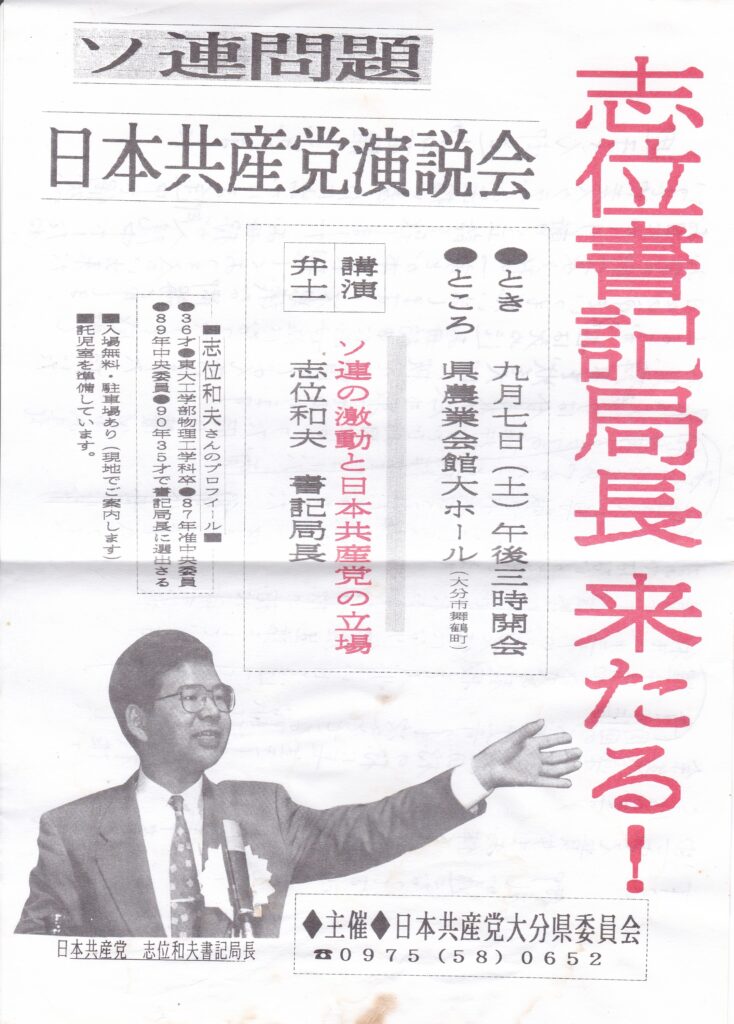

最後はどなたかへのお礼の下書きのようで、共産党の演説会のチラシの裏に書かれています。このチラシです。志位委員長(当時は書記局長)の若いこと(笑)。

五枚目・チラシの裏に書かれたもの

M子さん御送りの品有難うございました

いつぞや老人クラブの缶拾い奉仕に出かける途中で偶然お目にかゝり暫く立話を致しました お母様が御入院中でしたね お宅の御一家と私の一家とが本当に親しくおつき会い出来た日々の事をいつも思い出します 不思議な御縁と申しましょうか 母は死ぬ迄お母様にお世話になった事を感謝しお見舞状を大切に枕元に置いてよんでいました 頂いた最後のお便りは今も取ってあります

きっとあの世でお久し振りねと昔の様に仲よく話し合っているのではないかと思います

皆さんに尊敬され愛された方でした

私も八十三才の御老体になり独居生活をしています

周囲のお年寄りも次々と亡くなられ淋しくなりました

余生を楽しみつゝお母様の様に長生きしようと頑張って居ります

M子さん貴女もお体を大事に御家族皆様と幸せにお暮し下さい 御礼が遅くなってすみませんでした かしこ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで私は五年ほど前、ちょっと体調を壊し、「余命が何年かわからない」と人に言って回って、片っ端からいろんな仕事や役職を断り、正直言ってほくほくるんるんしていた。大きな病気というものは、錦の御旗葵の印籠もかくやと言うばかり、相手はすぐに引き下がってくれるので、その効力が信じられなかった。自分自身も何の臆面もなく罪悪感もなく、ひたすら怠けて楽しいことだけしていればいいのが、もしかしたら生まれて初めてと言っていいほど最高の幸せだった。痛みや疲れやその他の苦労など、はっきり言っておつりが来るぐらい幸福な日々だった。

もっとも、そういう仕事関係の相手以外には、そういう事情はいっさい何も知らせなかった。この際言っちゃいけないことを言ってしまうと、たいがいの人がそういう病気のことを知ると、あんた私の何なんだ、蓬莱山から不死の薬でも調達して来てくれる見込みとかでもあるんかと聞きたくなるぐらい、こちらの病状や回復の見込みについて根掘り葉掘り微に入り細に入り知りたがり聞きたがり確認したがる。こっちは体調が悪くて疲れてただもう寝たいのに数時間でも電話であるいは街角で説明させたがる。でもって、あげくのはてには、「きっと大丈夫よ~」「元気だしてがんばってね~」「元気そうで安心したわ~」と、すっとぼけた声で抜かして消える。ぶち殺したろかしめ殺したろかと何度思ったかしれやしない。何度か(それでも十回近く)そういうことがあってからは、何も知らせず黙っておく方がよっぽど楽だと学んだから、そうした。私はもともと子どものころから闘病記やら介護談やらを読むのも書くのも大嫌いで、そもそも苦労話というのが嫌いである。そして前から思っていたが、あらためて確認したのは、人は誰かが死んで悲しむのは、金がなくなる話し相手がなくなるその他もろもろ要するに自分が不便になるのを悲しんでいるだけで、例外などはひとつもないということだった。

まあそれはどうでもいいことで、私の体調について言うなら、まあ今はかなり回復したし、疲れたりバテたりするのも病気のせいか老化のせいか、もはやよくわからないし、特に今何かがどうということではないのだが、ただ、ここ何年かこの体調を口実にいやなことをすべて断り拒否して生きて来たら、さすがに少し気が引けて、というよりも飽いて来て、最近は気がつくと私は周囲に病気よりも年齢で、脅しをかけている気がする(笑)。つまりまあ、このブログでもだが、「今年は八十になるんですよー」「いつ死ぬかぼけるかわかりませんから責任が持てません」と気がつけば言っていることが増えた。体調と同様、こういう武器は使いすぎると危ないので、そこそこセーブするようにしないといけない。

で、あらためて上記の母の残した走り書きを見ると、このころちょうど母も叔父も八十代の前半なのだよね。祖父が死ぬのも叔父が故国をあきらめるのも皆八十代。母の文字なんて今の私よりよっぽどしっかりしているが、それでも多分、叔父も母も、このころ次第に衰えて、だんだん弱って何かを手放しあきらめて行くころなのだろう。そう思うと、いろんな意味での今後の自分のめやすにはなる(笑)。

もっとも母はたとえば川柳の会向けの文章では、しおらしいことを書いてるが、私との会話の中ではたいがいいろいろ辛辣なことも言っていたから、ここに書かれていることは必ずしもすべて本心ではないだろう。でもまたそういう裏表をきちんと使い分けられているのが、若さとたくましさとしたたかさが消えていないということかもしれない。

あれまあ、長くなりました。取り越し苦労の老婆心から一言言っておきますと、まさかとは思いますが、これを読んで「知りませんでしたー、ショックでしたー、大丈夫ですかー、びっくりしましたー」などのアホなコメントはどうぞくれぐれもお寄せ下さいませんように。私がいつぼけるか死ぬかなんて、今も昔もわかりませんし、それは皆さまも同じです。おたがい、それを確認しつつ、見知らぬ国の一夜の宿のつかのまの恋のように、今後もおつきあいして行きたいものです。