(45)夜が好き

(地方選挙・明治女・井上靖)

当分死ねない

祖母は九十二歳で死んだ。一昨年、母が九十八歳で亡くなるまでは、私の知っている家族の中では最長不倒記録だった。

亡くなる十数年前に、夫である祖父が亡くなり、その翌年だったかに引き続いて長男である伯父が五十代の若さで亡くなった。初盆だったか何かで近所の人たちが悔やみに来たとき、夫と子どもをたてつづけになくして、さぞ落ちこんでいるだろうと思った祖母が平気な顔で「まあ、あの子もしたいことをして生きて、思い残すことはなかったろうから」と笑いながら応対したのに皆は驚いたらしい。「あんたんとこのばあちゃんは、しっかりしとるなあ」と一人が母にささやいたと、後に母から私は聞いた。

それどころか、祖母はたしかその夜、母と私と三人だけになったとき、普通の顔で普通のように、「ちょっとちょっと、おじいちゃんとたてつづけに二人が死んで、皆があの家はどうなっているんだろうと、きっと思っているだろうから、私はしばらくは死なないようにしないといかん」と宣言し、何となく気をのまれた母と私は黙ってうなずくだけだった。そして実際に祖母はそれから十年以上生き、八十八歳で死んだ祖父を追いこして、九十代まで生きた。

祖母は伯父の死を悲しんでいなかったのではない。

そもそも母の話では、もともと祖父は長男である伯父に厳しく、長女である母に甘かった。男女の差というよりも、繊細で神経質な伯父よりも、豪胆で恐いもの知らずの母と気が合ったのかもしれないと言う。古い家族写真を見ると確かに伯父と叔父は白皙の美少年で、母と叔母はもっさりしている。

祖父が厳格だった分、祖母は長男である伯父をとてもかわいがって大事にしていた。伯父が家を離れ、母が私の父と別れて家に戻ってからは、祖母は母を味方につけて、暴君である祖父と対抗したようだ。そのため、母は祖父と口をまったくきかないほど不仲になっていた。

そこには祖母の政治力も計算もあったのだろう。祖母の語らなかった本心は、わからないことが多い。母もなかなか政治的なかけひきをして楽しむ人だったが、祖母はそれ以上だった。中にはいろいろと、失敗も計算違いもあっただろう。だが、母と同様に、祖母のそのような政治的駆け引きの根底にあったのは、しっかりとした善意と、どこかたくましい生命力だったように思えてならない。

泣かない一族

母は祖母に比べると単純だったし、敵とみなしたものには手をゆるめないしつこさもあったから、祖父の死の前後のごたごたの中で、伯父のこともよく悪口を言った。伯父の死後も、それは変わらなかった。ある時、母がそうやってひとしきり悪口を言った後、私と二人きりになった祖母は伯父を弁護し、母のことを「決して許さない人だからね」と言って顔を手でおおって泣いた。

ほんの数秒のことだった。私が祖母の涙を見たのは、その時一度きりである。もっとも、母や叔母の涙も私は見たことがなく、一番涙もろそうな祖父でも、晩年にテレビの番組を見て涙していたぐらいで、身近なことで泣いたのは見なかったから、そもそもそういう一家だった。涙や悲鳴といったものを軽蔑嫌悪する文化があったと言ってもいい。母が佐良直美のファンだった理由というのも、彼女がレコード大賞の時に泣かなかったからだった。

それにしても祖母が何を感じて何に傷ついているか感情をあらわにしたのは、多分あの時だけだった。祖母がどんなに伯父を大切に思っていたか、その気持ちを見せないでいるか、それ以後、祖母の死ぬときまで私は忘れなかったけれど、他にもたくさんあったろう、そういう思いの数々を、祖母は全部一人で抱えて持って行ってしまった。

火の玉と材木

祖母は見た目は小柄でやせて、ひよわな人だった。祖父と結婚してずっと三十代から死ぬ死ぬと自分で言いつづけていたらしい病弱な人でもあった。だが、聡明で気丈で前向きで、まったく騒がしくはないが、どこか陽気な人でもあった。

まだ伯父が存命で、母とも不仲でなかったころ、何かの家族の集まりで祖母の思い出話をしたのを、母が「そう言えばそうだった」と私に話してくれたことがある。一家が長崎にいたころらしいが、祖母は家に帰る途中で人魂というか、火の玉を見た。帰って子どもたちにそのことを話した後で、祖母は「どうも気になるから、もう一度見てくる」と言って出かけたそうだ。「おまえたち、覚えてないか。おれは、あれはすごいと思ったから忘れない」と伯父は言っていたそうだ。

亭主関白で威張っていた祖父が、夜に窓のあたりで物音がすると祖母を起こして見に行かせ、祖母は「何でもありませんでしたよ」と平気な顔で戻って来ていたという話は私も母から聞いていた。私自身が体験したものとしては、もう時効だから言うけれど、村の選挙で祖父が応援していた候補の選挙カーが、選挙事務所だったわが家の前まで来れないように、対立候補の土木会社の社長の運動員たちが、土手の途中に工事現場を作って道をふさいでしまったときのことがある。相手は土地の有力者で、もちろん選挙はこちらは負けたのだが、敗北の翌日、皆が意気消沈している中、祖母はこっそり私と母だけに「ちょっとちょっと、私はあんまりぐらぐら腹が立ったから、ゆうべ夜中に土手に行って、あの材木を川に投げこんで来てやった」と教えた。

まあ絶対にないことだが、万一このことで責任を追及されたら私はあれは祖母のほら話だと言い張るつもりでいる。だって私が見に行くと、河原に投げ落とされていた材木は、家の柱か梁にでも立派になりそうな大きさと太さで、祖母は本当に風にも耐ええなげな、ほっそりとした箸より重いものは持てなさそうな、優しそうなおばあさんだったのだから。

いまだに私は祖母が夜中にどうやって、土手の上で、あの材木を架台からひきはがし、ひきずって、川に投げ落としたのか、映像として構築できない。それを男たちにも夫である祖父にも一言も言わず、まだ幼女だった私と母とにだけ教えて、すまして皆にお茶などつつましく出していた祖母を思うと、笑っていいのか何なのかよくわからなくなる。中国の革命小説「紅岩」に出てくる二丁拳銃の革命闘士のおばあさんとか、アニメ「天空の城ラピュタ」のドーラとか、子どもたちが目の前で虐殺されてもびくともしなかった殉教者の老母とか、そんな人の話を見るたびに、私の中には、かよわげで美しい祖母(伯父と叔父の美少年ぶりは、たしかに祖母の面影がある)のひっそりと暗い家のかたすみで掃除や縫物をしている姿が重なって思い出されてきてしまう。

何ひとつ残さずに

それにしても、こうして膨大な一家の荷物をかたづけていて、少し愕然とし、あっぱれとも思うのは、祖母の身につけていたもの、残したものが、まったくと言っていいほどないことだ。晩年に着ていた寝巻がわりのガーゼの浴衣とか、虫が食ってぼろぼろになった上っ張りとか、母や祖父や叔母のものに比べると、本当にもう何一つなくて、あせってしまう。わずかに残るのは、丸いめがねで、それももしかしたら母の女学生時代のものかもしれないのだが、濃い緑色のびろうどのめがねケースは、たしかに祖母のものだった記憶がある。

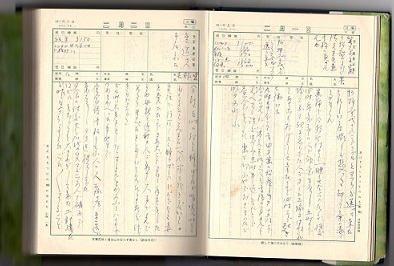

あとは、膨大な日記帳の山だ。手帳やメモ用紙の束に走り書きしたものもふくめて、新婚のころから何十年も祖母は欠かさず日記をつけている。なくなっているものもあるのだろうが、それでも数十冊は残っている。

おっかなびっくり、最近少しずつのぞいてみると、ほとんどの記述は淡々として冷静で、情緒的な告白のたぐいは皆無といっていい。愚痴もなく、むしろ嬉しかった、ありがたかったという感謝のことばが頻出する。今の私と変わらない年齢の七十歳そこそこで、村医者だった祖父の手術を日に何件も手伝い、夜中近くまで訪れる訪問客に応対し、風呂は薪でたき、洗濯物は真冬でも川ですすぎ、畑仕事をし、しかも深夜に日記をつけて、世界情勢や社会状況にもふれる、そのパワーに舌をまくばかりだ。なるほどこれなら材木も投げ落としたかもしれない。

最後までだましたね

日記をていねいに読めば確認できるかもしれないが、六十代か七十代で祖母は白内障にかかって、目がほとんど見えなくなった。それでも働き続けていたが、とうとう手術をすることになり、今とちがって大手術で何週間か入院した。しかも今思えば薬害だったかもしれないが、その後ずっと足がしびれて感覚がなくなり、自由に歩けなくなった。それでも、はきものをはずしたり、よろけたりしながら、文句も言わず仕事をこなしつづけていた。

祖父の晩年にはさすがに、こらえ性がなくなり、どなり合いやつかみ合いの大げんかもしていたようだ。その内に祖父が、叔母の病院に入院して、そこで亡くなるまでは、私も大学に行って家を離れていたから、祖母は田舎の家で母と二人暮らしだった。やがて自分も弱って、叔母の病院に入院したが、死ぬまでしっかりしていて、看護婦さんたちからは「優しくて上品で、あんなおばあさんになりたい」と言われつづけていたから、最後までだましたなあと、何となく私は感心していた。祖母は意地悪なところやしたたかなところも多かったし、そもそも最後は普通にいろいろぼけてもいたと思うのだが、何しろ無口で静かにしていたから、どの程度の認知症だったか、まったくわからない。弱みも衰えも見せないままに、そうやって祖母は自分を守り通した。

叔母は、毎日おいしいプリンを買って帰って食べさせるなど、祖母には親切を惜しまなかったが、私には、窓もない病室でテレビしか見るもののない祖母の毎日が、見ていて苦になった。祖母は叔母がくれる小遣いをためておいては、看護婦さんたちにやったりする。叔母は「そうやって差をつけられると、こちらは困る」と嘆いて、祖母に小遣いをやるのをひかえたりしていたが、私は看護婦さんたちに好意を示すことで、自分の権力を実感する誇りは、祖母にとっては大切なものかもしれないのにと感じてもいた。

病室には、小さな金網張りの曇りガラスの押し上げ窓があり、そこから見える隣りの建物の壁と屋根、小さい空だけが祖母の外界だった。そこにスズメが飛んでくるのに、祖母が食べ物の残りをやるのにも叔母は怒って、その窓を閉め切りにして、それも私を悲しませた。後に母を老人ホームに入れる時、広い窓から森と町が見える、明るい広い部屋に私がこだわり、絵や花で壁を飾り立てたのは、その反動もあったかもしれない。

だが、祖母はやはり祖母だった。叔母が窓を閉め切りにしてまもなく、私が祖母の見舞いに行って帰る途中で、忘れ物を思い出し、引き返して病室のドアを開けると、祖母が窓辺のスチームか何かの上によじのぼり、窓をこじあけて、外のスズメに何か食べ物をまいていた。私を見ると、そしらぬ顔で窓を閉めて下りてきて、私も何も言わなかったが、その日一日、ずっと私は、あたかも壊滅したと思っていたレジスタンスのマークが壁に新たに落書きされているのを見たような、昂揚感と充実感に満たされて変に一人で浮かれていた。

祖母はきっと誰にも知られないところで、材木を川に投げたり、スズメにエサをやったり、いろんなことをして生きてきたのだ。細かいことはもう忘れてしまったが、母は親族の誰彼に祖母がこっそり金銭的な援助をしたり、反対された結婚を「当人同士が好きならそれが一番」と応援し支持しつづけたりしたことを、いくつか私に話した。幼いときに長崎で宣教師のつきそいをしていた体験から来るキリスト教の影響か、儒教でいうところの「陰徳」を祖母は数知れず積んでいるはずだ。

もっとも、もしかしたら、ものすごい犯罪や国家機密にしれっと加担したりしていても私はそんなに驚かない。祖母には見える部分より見えない部分の人生が圧倒的に多いのだ。

あとはもう眠るだけ

祖母と長い話をしたことは、ほとんどない。だが、そのたたずまいや存在は私に案外大きな影響をあたえているのかもしれない。何より私はときどき祖母と自分が思わぬ共通点があることを知って、秘密の鍵がドアにはまったような喜びを感じた。

祖母は日が暮れると、幼い私を横にまつわらせて、座敷にふとんをしいて寝支度をしながら、「ああ、夜はいい。夜が一番好き」とくり返した。幼い私は、本当にそれと同じことを感じていて、「私も」とは決して言わなかったけれど、母でも祖父でも友人でも他の誰でもない他ならぬこの祖母が私と同じことを感じているということに、驚きとときめき、満足と信頼を味わうのだった。

高校のころだったかに読んだ、井上靖の小説のどれかの中で、長いこと会わなかった男女の会話に、朝と夜のどちらが好きと言ったか覚えている?と女性が聞き、男性が朝だったかなと答えると、彼女は「だめ」と淋しそうに笑って「朝は空気が硬いから、夜の方が好きと言ったのよ」と話す場面がある。私は読んでいて祖母の毎晩くり返したことば、私が祖母に告げることのないまま、大事に抱いていた二人の間の共通点をあらためて思い出した。

小説の中の男女とちがって、なぜ夜が好きなのか、祖母は話さなかった。なぜ自分が夜が好きなのか、私自身も考えなかった。朝の空気が硬すぎると言われればそんな気もする。だが多分、もっと単純に、ただもう一日が終わって、何もすることがなく休める、そのことの安心と幸福を、忙しかった祖母と同様、幼い私も味わっていた気もする。

生きることがそんなに疲れて、つらかったのだろうか。はじまりよりも、終わりの方がいつも私は好きだった。授業も、宴会も、冒険も、旅行も、友人とする遊びも、好きな人と過ごす時間も、もしかしたら、人生も。

今、祖母と同じ年齢を迎えて、私は祖母の気持ちが昔と同じによくわかる。明るい電灯に照らされた座敷と畳の匂い。窓の外の青みがかった闇の中の木々の影。ふとんを広げている祖母を下から見あげている私。そんな光景とともに、祖母と共有していると感じていたさまざまなものがよみがえる。やりとげた安らぎ、無事にすませた満足感。あとはもう、眠るだけでいいという、とても、とても、輝かしい未来。(2018.5.25.)