(85)作者は誰?

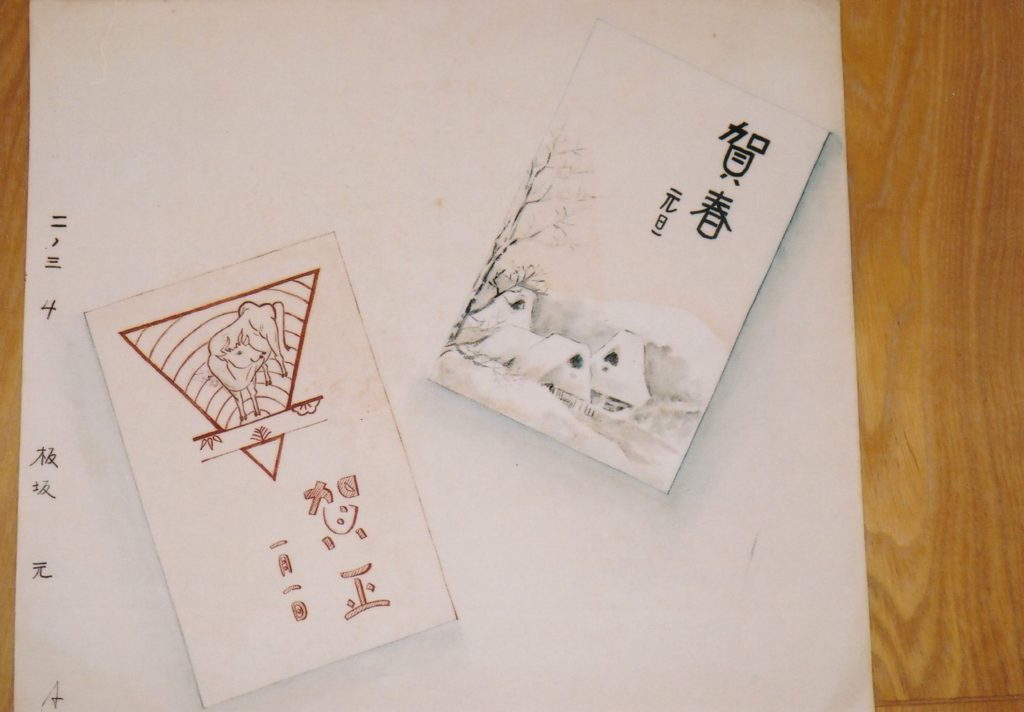

母の死後しばらくたってからだったと思うが、従姉が私の家に来て、二人で荷物を片づけていたとき、古びた画用紙に描かれた数枚の絵が出てきた。ユリの花や小屋のような建物、野菜やつぼなどの静物などいろいろで、はしっこには、母の数年前に亡くなった叔父の署名がしてあった。学年とクラスが書いてあって、中学校のころのものらしい。

叔父は私と同じ、というか大先輩の国文学者で著作も多く、今でもネットで検索すると私の何十倍もの件数がヒットする有名人だ。古典全集などを作ったときの原稿や資料がかなり残っているし、仲のよかった母とやり取りした手紙もある。国文学者になぜかよくある、小さいころころした文字は私もよく知っている。

だが、その絵の署名の文字は、まだ幼かったからか、もっと四角でかっちりしていた。別人の字とさえ見えるが、私は前に叔父の子どものときのものさしに、自分で彫りこんだらしい文字も覚えていて、それとそっくりだったので、これも叔父の署名にまちがいないとわかった。

「でもこれ、多分、母が描いた絵だよ」と私が笑うと、どういうことか従姉はふしぎがった。「昔、母がよく話してたもん。げんおじちゃんも、なおこおばちゃんも、絵が苦手で、しょっちゅう母に描いてくれって頼みに来たって。人に見られちゃいけないから、母は寄宿舎の寒い空き部屋で夜中にこっそり灯りをつけて、一人で描いてやったって言ってたよ」と私は教えた。

「なおこおばちゃんは、そのお礼のつもりか、『みおこねえさん、せんたくものはなかね』と言って、私の洗濯物を持って行っては洗ってて、活水の寮では皆が、『何ていう姉さんだろう、妹に洗濯をさせるなんて逆だ』とあきれてて、私はほんとに迷惑した」と母はぼやいていた。「それでも、なおこおばちゃんは、まだいっしょの寮だからいいよ。げんおじちゃんは、遠くの宇佐の家から長崎まで、『これを写生して』と言って、何だかぼやけた、怪しげな小屋の写真とか送って来るんだから。どうせ人に見られないよう、暗い内にとったんだろうけど、色も何にもわからないのを、私はそれでも描いて送ってやったんだから」とも話していた。

「この建物が、その小屋かもね」と私が言うと従姉は、「ああ、そう言えば、これ、男の子が描いたようには見えないよね。女の人の描いた感じじゃない?」と納得していた。

私たちは二人で笑って、私はその絵を大事にしまったつもりだったのだが、そのあとずっと、どこに入れたかわからなくなり、うっかり処分するものの中にまぎれこませたのではないかと心配した。母自身の署名のある絵も、その後数枚見つかって、私は額に入れて飾り、この「断捨離狂騒曲」の一部を本にしたときも、表紙の装丁に使ってもらったのだが、叔父の署名のある数枚も、見つけて額に入れておきたいとあせっていた。

大事にしまったと思っていたのは、どうやら気のせいだったらしい。かなり時間がたってから、雑然とした紙の山の中から、ふいと、その絵の束は現れた。私は大喜びして今度こそ大切にファイルにおさめたのだが、時間とお金がないままに、まだ額には入れていない。とは言え、どんな額を選んで入れようかと、楽しみにはしている。

つくづく見直すと、あわただしく隠れて描いたせいか、あまり上手に描くとばれると思ったのか、叔父の署名のある絵の方は、母の署名のある絵よりは、ちょっと雑な感じがするのもおかしい。それでもやはり、見比べれば、たしかに母の描いたものとわかる。優しそうに見えて、変にクールに安定してバランスがいい。ていねいなのに、臆病さや神経質さはなく、自信にみちた生命力が流れている。かすかにどこか、陽気な冷たさもある。

それは母そのもののようだ。絵が好きで、多分得意で、下手な者には容赦がなかった。小学生の私が図画の宿題などを描いていると、あれこれうるさく注文をつけ、私の絵をほめたことなどまるでなかった。実際私は絵が上手ではなかったが、その上母にいちゃもんをつけられてばかりなので、図画の時間は大嫌いになったものだ。

中学生のとき、図画の時間に友だちと、廊下の窓から遠くの畑と森を描いたことがある。もちろん母はそばにいなかったから私はわりと、のびのび描けて、自分でもその風景画が気に入っていた。先生は他の数枚とともに、それを教室の壁に貼り出してくれた。

そのころ授業参観があって、母は他の保護者とともに私の教室に来た。あとで私が自分の絵をもらって家に帰ったとき、母は「ああ、私はあれがあんたのだったらいいなあと思って、ずっと見ていたのよ」と、とても喜んで、さっそくその絵を額に入れて壁にかけた。それから何十年もそこにかかったままだった絵を、私は今、額もそのまま、自分の家に飾っている。

叔父も叔母も、それなりに世間の成功者でそこそこ裕福でもあった。一方で母は無名で、終生決まった仕事にもついてなかった。それでもいつもゆうゆうと偉そうで、叔父や叔母が母に一目おいているのを当然のように受け入れていた。

私が何となく、肩書や地位や名声や収入などは、人間の価値や上下関係とはまったく関係がないと感じて生きてきたのは、そんな母たちを見ていたからかもしれない。母のような人が世の中にはたくさんいて、その人たちによって、国も世界も支えられているのだということを、それからの人生でも私は常に感じつづけていた。

「あれがあんたのだったら、いいなあ」と思って、母が見ていてくれるようなものを作れたらいいなあ。作品でも、生き方でも。今でも私はときどき、そう考えている。(2019.7.20.)