「誰がために憲法はある」感想

何だか変な題名だし、正直、ブログや何かで紹介や宣伝するのに、どういう映画かよくわからなくてちょっと困っていたのよね。そりゃチラシなんかに説明はあるけど、それでもあまりよくわからなかった。

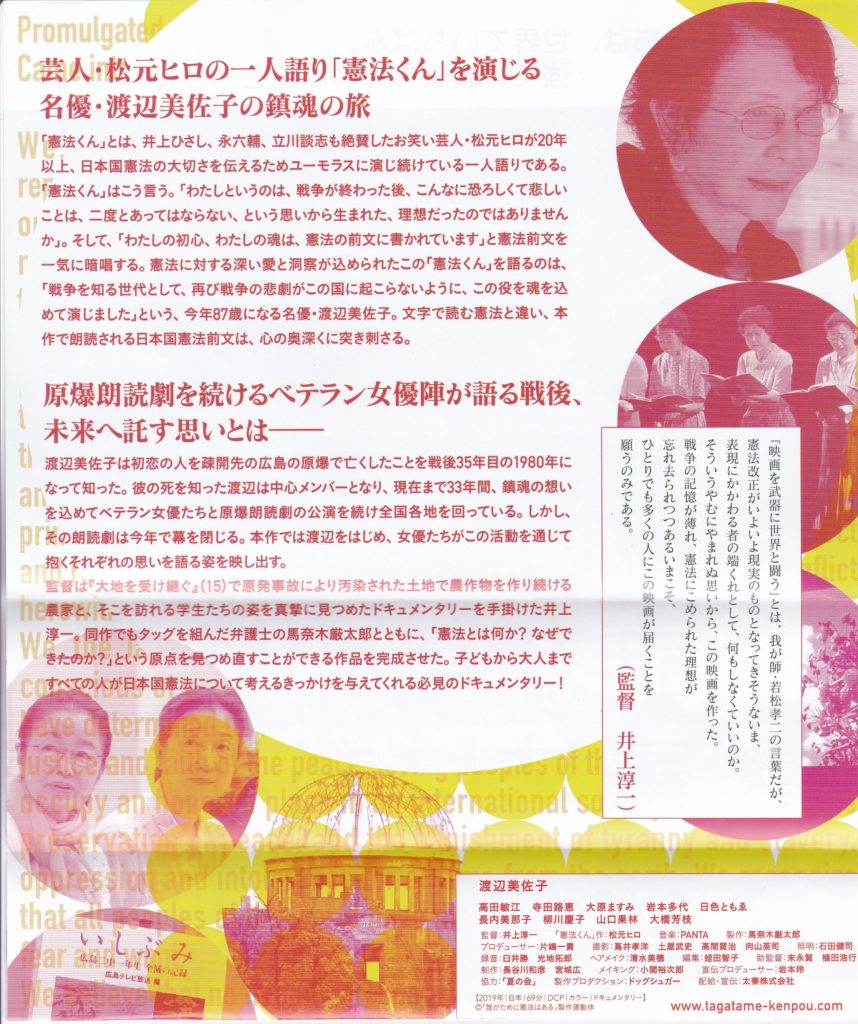

実際に見たら、いい映画でしたけどね。でもやっぱりちょっと変なつくりではあるのよ。冒頭に「憲法くん」と名乗る女性(渡辺美佐子)が登場して、憲法になりかわって独白をする。それはもちろん、うまくて心を打つ語り口だし、もちろん言ってる内容もまったくそのとおりの真実で説得力がある。

だけど、「憲法くん」と名乗るのが、年配の女性って言うのも考えようじゃ変だし納得できないし、すごい違和感があってもおかしくない。しかし、じゃ誰が、どんな人がやるのか、できてから70年ぐらいたってるんだから、そりゃやっぱり擬人化するなら老人だろう。じいさんかばあさんかということになれば、そもそも憲法は男女どっちなんだとか、ますますわけがわからなくなる。

とりあえず、おばあさんが「わたし、憲法くんです」とか言うと、わけわからなさすぎて、そのまま聞くしかないのよね。

憲法くんの、いろいろもっともな言い分を聞いてから、映画は別にそれとどう関係するかの説明も特にないまま本題に入っちゃう。女優の渡辺美佐子氏が登場し、長いこと演劇団体の仲間とやってた朗読劇の話をはじめる。

この映画の中身というのは結局はそれでね。「地人会」という、昔彼女が関わっていた演劇団体の人たちと、原爆で死んだ子どもたちの最後のことばを並べる構成で、朗読劇を作って、やがてそれを女優数人で引き継いで、ずっと全国を公演して回っていたのだけど、33年たった今、自分たちも高齢化し、上演に協力してくれた人たちも同じように高齢化し、2019年で終わることになった、という、その話なのです。それに至るまでの渡辺さんの思いや、朗読劇の一部の紹介や、やめるにあたっての皆の思いなどを、紹介するドキュメント。そして最後にまた「憲法くん」が出て来て、日本国憲法の前文を語りかけて終わる。

やっぱり、おかしな映画ですよ。構成としちゃね。でも、見終わって私、これで正しいのではないかという気になりました。

もしこれが、憲法はどういうもので、今とても大事な存在ですと訴えたって、それがどんなにうまくできていたって、やはりどこか限界があったんじゃないかな。意外性はないし、型通りになるかもしれないし。

そうかと言ってまた、渡辺さんたちの朗読劇の話にしたら、それはまた話がちっぽけすぎて、地味すぎて、たくさんの人に見に来てもらうよう訴えかけるのは難しかったと思うのです。

憲法の重要さという、漠然としてるけど、とても大事な大きな話を、とても個人的な心情が核となる、女優さんたちのささやかな、でも強い執念に支えられて続いた小さな朗読劇のたしかな記録と、重ね合わせて、結びつけることで、一見奇妙で強引なコラボだけど、それは正しく、立派に、たくさんの人を引きつける作品になったのじゃないでしょうか。

渡辺さんは小学生のころの、名前も一部分しか覚えていない同級生の少年への、おたがいの幼いはかない思慕を語ります。二人で歩いた通学路を歩きます。そして、私も覚えている「小川宏ショー」という、ワイドショーの前身みたいな昔のテレビ番組で、「思い出の人」コーナーで、探してもらったところ、老いたご両親が出て来られて、その少年は、転校後に広島の祖母の家に疎開し、空襲の類焼を防ぐための建物を壊す作業にクラス全員で出かけた朝、原爆の直撃を受けて、全員が何一つ残さずに消えたことを知ります。

その記憶を抱えて、彼女は仲間とともに、朗読劇に取り組み、長いこと各地で公演を続けて来ました。私もその公演のチラシや宣伝を何度か見て、行きたいなと思ったりしたけど、実際には見に行ったことはありません。その劇のクライマックスの部分が、この映画では何度か紹介されます。広島や長崎で、被爆して死んで行った少年少女が言い残したことばの数々を、遺族が語り伝えたものを、女優さんたちが、並んで読み上げて行くだけの劇ですが、圧巻です。

最初の「憲法くん」と老女優の違和感同様、この朗読劇でも、女優さんたちが年齢を重ねて老いて行くにつれて、その年取った声と顔が、死にゆく幼い子どもたちが、母を呼び家族を呼び、苦痛を訴え、けなげに耐え、天皇陛下万歳と叫んだり(最後のことばは、おかあちゃんについで、天皇陛下万歳が多かったのだとか)して息絶えることばを語るのは、本当は不自然で、乖離したイメージになるはずです。

なのに、それがそうならない。誤解を恐れず言うならば、この映画で、そのことに私は一番異様なまでの感銘を受けました。

「おかあちゃん、おかあちゃん」「みずがほしい、しんでもいいからみずをのませて」「てんのうへいかばんざい、おかあちゃんばんざい」「おかあちゃんは、ぼくをいいこにしようとして、しかってくれたんだね」「さきにいって、いいばしょをとって、まってるよ」「かなしまないで、こんやはゆっくりねむってね」などの、子どもたちの幼い最後のことばの数々を、老いた顔の女性たちが、老いた声で口にするとき、それは多分、実際に同年齢の幼い子どもの声で読まれる以上に、リアルで切々と、地を這うようにすさまじい強さで胸に届いて来ました。浄瑠璃で、老いた太夫の男性が、美しい少女や子どものせりふを語るときにもどこか似た、恐ろしいほどの迫力でした。思えば、その死んだ幼い子どもたちも、生きていれば老いていたはず。その彼らが生きていたならそうなっていたはずの声も、そこに重なるようでした。彼らは死なないまま、死ねないままの虚空から、女優たちに乗り移って、私たちに語りかけているようでした。

映画の最後に近く、雨の中、渡辺さんは、「死んだという証拠もないから墓も作れなかった」かつての初恋の相手の少年の名が刻まれた慰霊碑を訪れ、その名をなでて、花を供えてまた来るねと語りかけます。終始派手な場面はなく、女優たちの激しい切ない、過去と現在と未来への思いも、とてもささやかに語られます。その小ささと、訴えるものの大きさとが、からみあって、ひとつになる、これは不思議な映画です。

朗読劇が終わっても、この映画は残ります。

どこかで見る機会があったら、どうぞ、ごらんになって下さい。

予告編はこちら。これだけでもぜひ見て。