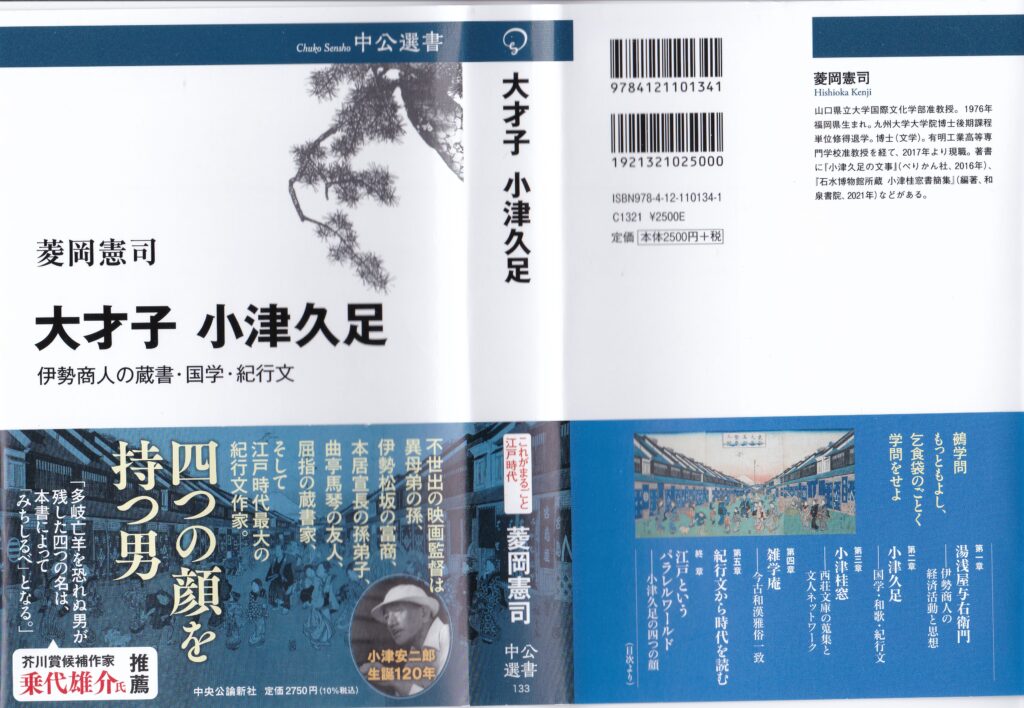

『大才子・小津久足』感想(14)

そこまで信頼する?

さすが久足だなと思うのは、国学から離れて新しい基準でいろんな人の作品や考えを見て行くとき、批判して切り捨てた、かつての国学の作品や理論をカリカリ否定したりしないで、他の思想や作品と同等に、冷静に寛容に扱っていることだ。共産党だってキリスト教だって、何かを否定してちがう立場になった時、かつての自分を否定するためにも、ヒステリックなぐらい前の仲間を攻撃し拒否することだって珍しくないのに、そこはやっぱり余裕があるし安定している。

まあ当時の第一線の和歌の世界じゃ、そういう対立だの分裂だのはずいぶんあっただろうから、久足に限らず皆が、そういう生々しいエネルギッシュな闘争に慣れてたというのもあるかもしれんけど。

菱岡君は、久足のそうした彷徨や模索を、新しい文体の確立という点を軸として、見て行っている。古い表現や先人の教えだけを尊ぶのではなく、今のことばや感情や表現をどのように大切にするかということを、久足が他者の意見を検討しつつ、確認し確信して行く様子を、それこそ資料や文献を用いて、なめるように追って行く。そこには、江戸時代三百年の時の流れの中で、「雅俗」の境界がゆるやかに変化して行く過程も、まるで高速度撮影のカメラの映像のように見てとれる。

ここに限ったことではないが、そういった検証のひとつに、菱岡君が、図書館で見た実物の原本の表記や記述をさりげなく引用している個所も見逃しそうになるが見逃してはいけない。論文ひとつかふたつは優に書けるだろう、このように図書館を訪問して原本を閲覧して確認する作業を、半ページもかけないで、さらりと紹介しているのだ。この本のすべてはそのように、家ならば窓枠のつなぎの金具、肉体なら骨を支える小さな靭帯まで、皆手作業でみがきあげられ吟味されて作られている。わかる人にはわかるというところだろうが、それにしても、どこまでの読者への絶対的な信頼か。これはほとんど脅迫に近いと苦笑したくなる。

科学も専門家も万能なんかじゃないっすよ

またいらんことを思い出すが、かつて後輩の研究者から、ある論文の記述について、ここを証明する資料はないだろうかと相談された。その点は今の研究段階ではなかなか明確には言い切れまいと私が答えると、相手はこともなげに「あ、じゃそこのところは触れないでおいた方がいいですね」と片づけたので、私は心のなかで椅子ごと床にひっくりかえった。この人にとって論文や研究とは、そんなものかと悪い意味で、目からウロコが落ちた。

また、わりと一般向きの本を書くときに編集の段階で、私の原稿の「ここはわからない」とか「これについては知らない」とかいう文章は徹底的に削除された。

どんな分野であれ、良心的な研究者なら、未知の、わからない部分があるのは当然だ。そこを明確にしておくことこそ、次の人がどこから研究を始めたらいいかもわかる。

しかし、普通の読者は専門分野の本を読むとき、「ここはまだ調べていない」「明らかになっていない」という文言があればそれだけで、著者に不信や不満を抱いてしまうものらしい。怪しげな訪問セールスじゃあるまいし、そんな完璧な、知らないことがひとつもない研究や研究者もいたら、逆によっぽどうさんくさいと、私などは思うのだが。

これは大学改革のとき、文科省に提出する計画書や提案書を作成するときも同じだった。「この点は問題だが」だの「こういう弱点があって」だのというたぐいの、ちらとでも後ろ向きのマイナスな表現は使えなかった。同じことを言っていても徹底的に前向きの、肯定的な文言だけを用いることが求められた。コロナ対策も原発関係も今でもすべてそういう基調なのかは知らないが、現場からそんな明るい元気な前向きの報告や申請ばっかり来ていたのでは、霞が関の職員も現状が把握できるんだろうかと、私はほとほと不思議だった。映画にもなった漫画「風が吹くとき」のご主人のせりふを耳にしているような不安にいつもさいなまれた。

学生との相談で、ご家族と新宗教の話などたまにすることがある。そういう時に限らないが、こういう宗教の信者の方から「科学にはこんなにわからないことがある。解明できてないことがある」と言われるたびに私は、この人たちは何をまあそんなに科学に期待や信頼をよせてるんだとあきれたものだ。宇宙のことも人体のことも科学が全部わかるわけないじゃないですか。地球の中のうちの家の裏庭ぐらいのことしか理解も出来てないでしょうよ。だからって科学が信頼できないってなるかねえ。

菱岡君のこの本も、売らなきゃならないわけだから全編決して、知らないわからないといった表現はない。まだまだわかってないことや調べてないこともあるはずだが、当然そういうことを強調はしていない。しかし少なくとも彼はそれを「じゃ触れないでおきましょう」というかたちで処理することは極限まで避けたであろうことは信頼できる。その努力の爪痕があらゆる部分に刻まれている。

できたら読者も政治の中枢にいる人たちも、編集者も出版社も、そういう「マイナス表現の排斥」ムードは度を過ぎないようにしてもらいたい。「知らないことは知らないと言え」「なにがわからないかを早くつかめ」「問題点を明らかにしろ」などという教育やアドバイスと、明らかにこのムードは矛盾している。

ないものねだり

あらま、この流れで書くと何だか菱岡君の不十分なところを指摘しているみたいだが、そうではなくて、彼のていねいな「国学離れ以後に久足が影響を受けたひとたち」の紹介を楽しんで読んでいる間に、ひとりでに私の心に生まれた関心で、まったく個人的な興味である点がふたつある。ひとつは水戸光圀に関して、ひとつは京都に関して。そして、そのどちらにしても、この本に書かれた以上の掘り下げは、無理な話のないものねだりということも、よく承知している。

生活段階での影響

久足が尊敬と信頼を抱いたさまざまな人の中に、水戸光圀がいる。そして私が少し気になるのは、前に書いた、信奉する対象の思想や教義が、生活面や日常面でも縛ってくるか、ということで、たとえばキリスト教の修道院とか仏教の尼寺とかオウム真理教のキャンプとか(よしあしは別として)皆そうであるわけだが、一般にはそこまでの影響や強制はないし、久足は少なくとも、そんなに密着させて暮らしてはいない。

でも菱岡君が綿密に説明してくれているように、光圀の自分の家の跡継ぎのしかたに関する処理の仕方を久足は踏襲し、模範としているふしがある。だったら久足にとって光圀は文学だけでなく、より現実的な範囲でも模範や手本としていたかもしれないことになる。もちろん他の人々、小沢蘆庵や蝶夢に対しても、そういう人生のお手本的な意識はいくらかはあったのだろうが、こういう点での心酔を久足は、どの程度、尊敬する人たちに対して抱いたのか。その中で光圀は一例なのか、少しは特別なのか。

そんなことを考えたのは、たしか叔父の板坂元が、その昔私に水戸光圀に注目して調べるべきだとか、ちらっと言った気がして、もちろん私にそんな暇はなくて今の今まで完璧に放ったらかしていたのだが、江戸時代の光圀のイメージや与えた影響は、どういう性質のものだったのか、ちょっと確認してみたくなる。

風景の好み

菱岡君が何度も確認しているように、久足は京都という土地への愛情を隠さない。人にはそれぞれ、砂漠だの孤島だの、パリだのヴェニスだのと、激しく好みがあってはまる場所というものはある。久足の京都もそういう存在なのだろうかと漠然と思っていた。私自身も修学旅行で初めて京都を訪れたとき、故郷の国東半島の、人をむしゃむしゃ食いそうな荒々しい緑とはまるでちがう、繊細な木々のたたずまいに目を見張り、後に芥川竜之介が京都の竹はお白粉の溶けた水を吸っているようだとか書いていたのにも納得した。知人の国文学者たちの関西出身の人たちの京都への愛情の激しさも、しばしば見て、その魅力は知らされていた。

だが、これも、この本で久足が京都の歌人たちに深く傾倒していたことを知ると、そういう人たちと作品への信頼や愛が、京都という土地への感情と、どの程度溶け合って、からみあうのか、それもどこやら気になってきた。

終章に対する感想として、後で述べるが、一見切り離されているかに見える久足のさまざまな方面は、結局のところこうやって、すべてがどこかでつながって行くのではないか。菱岡君は慎重だから、しっかりと検証で結びつけられる部分のみを指摘しているのだが、それでも、それを見ているだけで、さらにさまざまな細かくつながる糸がよりあわさって、久足という総合体を幻想のように浮かび上がらせる。

馬琴でしめる

近世における「狂」とは何か、雅俗とは何かなど、抑えておかなくてはならない知識を、最適の個所で随時的確に読者に教えながら、菱岡君は久足が、ジャンルその他にこだわらず、あらゆる範囲の人々の中から、共感できる要素を集めて結びつけて作り上げる、新しい文体をたどる。それは文体のみならず、表現のみに限らず、新しい時代にふさわしい生き方や考え方の構築であった。小沢蘆庵や蝶夢など、主要な作家が久足に与えたものを紹介しながら、その最後の仕上げとなったのが、俗文学の読本の馬琴との交流から生まれた文体論であったこと、それが近代になっても西欧文化をうけとめるまでに完成されたこと、両者の到達点がそれぞれのジャンルで最高度の作品として示されたこと、このラストは読んでいて戰慄を感じるほど、高揚させられる。

なお菱岡君はもともと馬琴の研究からはじめた人だ。学部の卒論のテーマも馬琴である。それだけに、この久足と馬琴に関する部分は、何の心配もしないで読める安定感に満ちている。