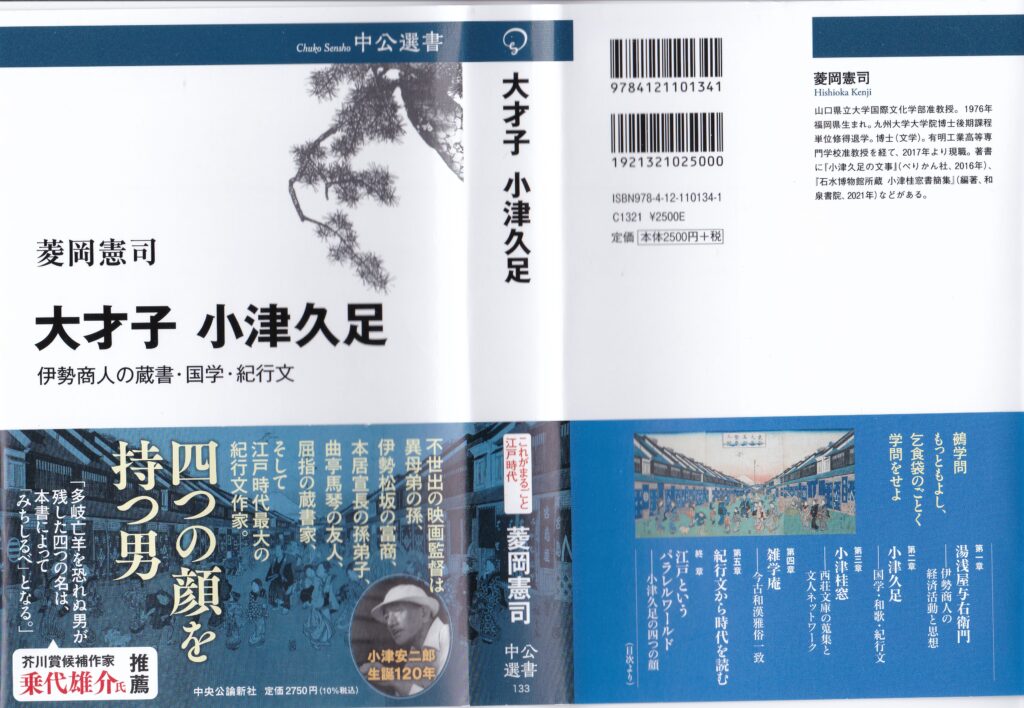

『大才子・小津久足』感想(13)

転向者の心情

私はスコラ哲学にも朱子学にも全然詳しくないというか、むしろほとんど知らないけれど、いつものいいかげんさでまとめてしまうと、新旧約聖書にしろ論語にしろ、「食事の前の手洗いは普通でいい」とか「昼寝をするのは怠け者」とか(これしか覚えてないというのも何だけど)どっちかというと簡単で素朴なことしか言ってない原典を、宇宙論から芸術論から日常生活まであらゆる分野を包括した一大網羅の体系にしてしまう後世の人がいたという点では似ていると思う(大ざっぱにも程があるが)。

それで、国学(宣長たちは古学と言いたがったけど)がその点どうなんだろうというぐらいは、ちょっと調べたらわかるのかもしれないが、忙しいのでやめておく。いやつまり陽明学でも実存主義でも創価学会でもオウム真理教でも何でもいいが、こういう思想や主義を信奉する人、させたがる指導者は、個人の趣味だの生き方だのを、どのくらい管理し指導するのだろう。されたがるのだろう。献金すれば、票読みすればいいとかぐらいなら、まだ単純で、もっと細かい心や行動まで、その教義に合わせて生きるようにならなければならない、なりたくなる力を、思想や主義は持つものだろうか。第二次大戦下の日本やら、社会主義革命以後のソ連や中国はわりとそうだったらしいことは、映画やドラマや小説でも、そこそこうかがえるし、それが悪いとばかりは言えない。

小津久足は海産物問屋のあるじとして生きながら、国学を学び傾倒し、やがてそこから離れて行く。これが彼の全精神、全生活にとってどれだけ大きな決断、苦痛、解放だったかはまったく想像がつかない。自らの信じた神や思想を放棄する恐怖や懊悩、苦しみは最近では小説のテーマなんかにはまるでならない。学生時代に自治会活動に明け暮れ、共産党にも入っていた私は、卒業間近に組織とも活動とも離れてしまったから、そういう気分はささやかに知っている。もっと言うなら、受験制度にも学歴にも批判的だった自分が、受験勉強に打ち込まざるを得なかった高校時代に、私は一人で孤独に、その種の挫折と転向を経験したから、免疫ができていて、「恋も二度目なら」じゃないが、それほど新鮮な絶望も味合わなかった。(趣味で書いた小説「水の王子・都には」だの「従順すぎる妹」だのエッセイ「闇の中へ」などに、そのことは少し書いている。)

ちなみに他の人のことはよく知らないので、例によって益軒のことを書くけど、彼は地方在住ながら中央でも押しも押されもしない朱子学の大家として、その地位を確立していた。しかし朱子学で常に重要な問題となる「理」と「気」の概念について、彼は最後まで朱子学の教理に納得しきれないでいた。どのくらい最後までかというと、何と八十越して死ぬ直前に書いた、ものすごく大部の著書が「大疑録」といって、例によって「私は長いこと疑問を解決しようとして学問を続けてきたが、愚かなためにどうしてもこの点がわからない。どなたかぜひ教えてほしい」と、あんたがそんなこと言ったら皆どうしたらいいのみたいな姿勢で朱子学の根本原理に疑問を呈している。もうレーニンが「資本主義はまちがっているのか、誰か教えてほしい」と言ってるようなもので、たしか当時は波紋も動揺も生んだはずだ。

益軒のこの姿勢がいつものへりくだりまくりのいやらしさかどうかはともかく、やはり彼も本気ではあったろうから、朱子学であれ国学であれ、一つの思想と関わってとりくんで疑問を抱いたり離れたりするということは、けっこう人生かけた重い問題ではあるにちがいない。

防火壁があったのか

四つの名と顔を使い分けていた久足には、そのような何らかの思想に全生活や全精神を支配されないようにする、防火壁を自分の中に作っておくという意識もあったのだろうか。国学を放棄し絶縁したからと言って、商売や家の経営にはさして影響はもたらさない配慮がいくらかはあったのだろうか。

菱岡君はこういった点に、不用意に無造作に鉄砲は撃たない。ただ、久足の思想や芸術生活上に、国学離れはやはり大きくわかりやすいエポックだったことを認めて、そうなるに至った過程と、そうなった結果の生み出したものを、資料をもちいて検証し、提示して行く。それさえ正確に示しておけば、のちの研究者が解釈をしようと思えばできる道標を細かく建てつづけて行く。

これも細かいことを忘れたのだが、中村幸彦先生が、多分仲良しのある教授の授業を批判して、「そんなやり方じゃ聞いた方があとでたしかめられない」と言われたことがあったような気がする。こんなことばじゃなかったし、つかんだ意味も正確じゃないだろうけど、私がおぼろに受け止めたのは、今の私の授業のように資料も提示しないまま、時代や作品や作者についての私の解釈を聞かせていても、学生たちは自分が解釈をする材料を与えてもらってないままで、何の力もついてない、ということなのじゃないか、ということだった。菱岡君のこの本を読んでいて、中村先生のそのことばでイメージしたものがよみがえった。きっと、菱岡君のこの本がめざして、実践しているのは、中村先生が主張されていたことにちがいない。直接会わない、話も聞かない教え子が、恩師の教えを実践して、私に見せて気づかせてくれるとは、ありがたいっちゃありがたいが、情けないっちゃ情けない。まったく、まるで、どーでもいいが、大相撲で解説者の錣山親方(元寺尾関)が弟子の阿炎の取り口のふがいなさに、「あんなのじゃだめですよ」と吐き捨てていたのを聞いて、ああいうこと言う喜びは死ぬまで味わえないだろうなと、少しうらやましかった。

横道脇道はさておくとして。

国学から遠ざかった久足は、雅俗や堂上地下やその他のジャンルにこだわらず、いろんな人の書籍を集め、目を通して楽しみながら、気に入ったもの、好みにあったものを取り入れてゆく。最初は伴蒿蹊の著「近世畸人伝」を手がかりに、そこに上がった人々に注目して行く。また国学者に批判されたり対立したりした人々にも関心を抱く。

もしかして理論好き?

彼がそうやって自分なりの方法論や表現法を模索していたのは、まさか商売の参考にしようと思ったわけではないだろうから、やはり和歌や紀行といった創作活動をよりよいものにしようという目的があったのだろう。最初は国学者としての修練のためであったとしても、やはり彼は文章を読み書きするのが楽しかったのだろう。

同時にこれは、私が前回に書いた「江戸時代の人って理屈好き」という印象ともかさなるのだが、久足はすぐれた美意識や感受性を持っていても、それをぼんやり使うのに満足できず、分析し構成し、理論化しなければ気のすまない面もあったのではないだろうか。商人という職業も関係するのかしれないが、彼は文系だけでなく絶対に理系の人でもあって、そういう自分の好みや感覚を、さぐったり客観化したりして矛盾のない理論として作り上げていくのも、ものすごく単に好きだったのではないかと思うのだ。それでなきゃ、あそこまで理路整然と無駄なく前進して行けるはずがない。迷ったり行きつ戻りつしたり引き裂かれたりのたうったりという、無駄な動きがいっさいない。常に楽しげで前向きで自信満々で余裕綽々と、まっすぐに歩を進めて行っている。いやしかしちょっと待て、これも前回書いたように、ひょっとして、久足より菱岡君の特質か?

そこはもう、知らんがな(笑)。