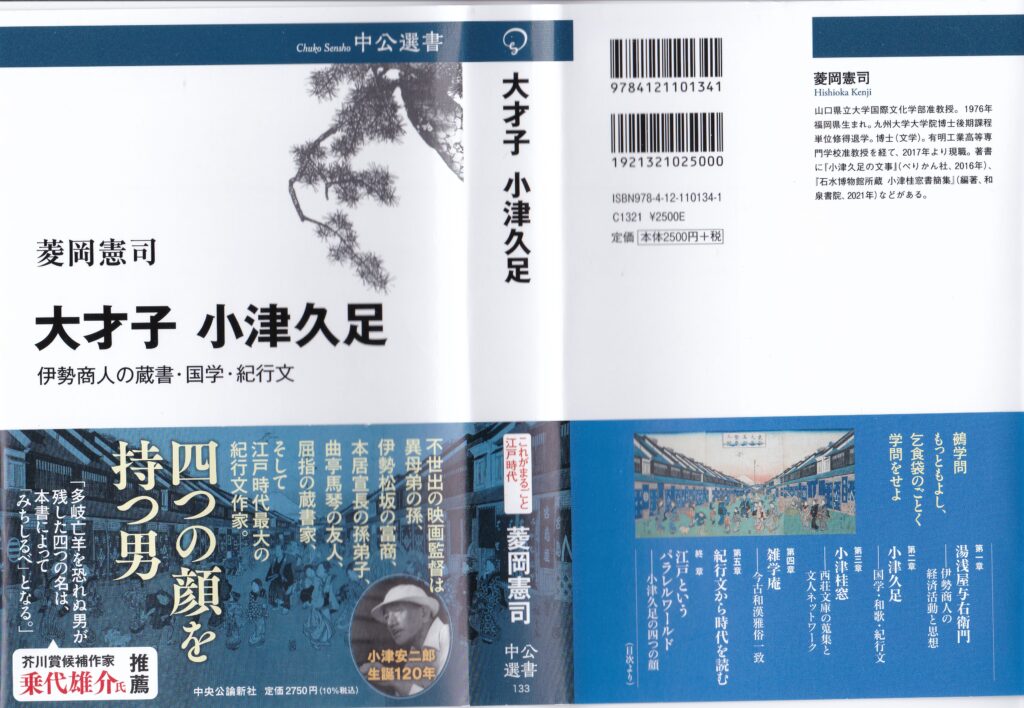

『大才子・小津久足』感想(4)

高級料理を売る屋台

どうやら著者の菱岡氏が、この書き込みをみつけてしまったようで、びびっている。だがもうこうなったら開き直って、ますます自分のことから書き散らして行こうと思う。というか、それしかない。

それで、さっそくだが、今回はいつにもまして、遠回りの雑談から始める。どうぞお許しいただきたい。

第一章で経営者としての久足の活躍を、当時の江戸と松坂の本支店関係や、漁業の実態など、広い視野と綿密な資料調査で浮かび上がらせながら、そこに織り交ぜ、からむかたちで、久足の家庭事情、それも本家と分家に関わる複雑な状況を検証し、久足自身の体躯など個人的な肉体までも読み取るという、厚みと深みのある記述で描いて行くのは、かつて文芸部で小説も書いていた菱岡氏ならではの、観察と分析であろう。

小説のように読みやすい一方で、こちらが安心して身をまかせられる、手堅いすきのない論考でもある。第二章になってもそれは変わらず、どこを向いても専門分野の第一級の論文の水準を保ちながら、資料の多くを大胆に現代語訳で示すといった、「誰にでも読んでもらいたい」という、熱意と決意がすみずみにまであふれている。

惜しげもなく紹介され開陳される資料や論拠や視点は、一ページの内容で、れっきとした論文がいったいいくつ書けるだろう、業績に数えれば何十人分もの採用や昇格ができるのではないかというぐらいのすさまじい質量で、ほとんど正気かと言いたくなるぐらいの出血大サービスだ。それでいて、どんな人にもわかりやすくその知識を手渡そうという配慮が、これまたゆるぎない。何度も言うが、私のように悪目立ちしない、なだらかでおだやかな文章が、快く読者の目に流れ込む。

それにしても、こんな試みが…王侯貴族にふさわしい最高級の料理を、裏通りの屋台で提供しようというような試みが、どれだけ成功するのだろうか。その挑戦と志の成功に強く期待するのは、私自身が似たことを授業でずっと続けてきて、自分の研究者としての役割は、どうやらそこかと最近自覚しはじめていることともつながる。最高級の最先端の学問を、徹底的にわかりやすいかたちで、専門外の人々に伝える、同時に専門分野の間をつないで、さまざまな分野の交流を手助けする。そこに私の存在価値があるかもしれない。そういうことをずっと考えてきていた。トンネルの先端の掘削作業のように、最前線の研究のみに没頭する人もいないと困るが、その最先端をすばやくわかりやすく広範囲に伝える役割も、誰かがになわなくてはならないと。

まだ若くて身体も健康、語学やコンピュータ方面の能力も高い菱岡氏の試みは、私よりずっと高い水準で、その境地をめざすものだ。それだけに、それがどのくらい、今の日本の多くの人々に受け入れられるのか、私は興味と関心がある。

彼とは重ならない部分もあり、水準も異なるが、めざしているのは同じ図式で、彼よりは大味で幼稚でも、私の果たす役割もまた十分にあることがわかっているから、そういう点での心配やもちろん嫉妬は(笑)していない。

授業用のテキスト

ここ数年、私は非常勤先の授業用に、そういったテキストを自費出版して来た。それがこのブログでも公開している「金時計文庫」のシリーズだ。

その中の「江戸文学史やわ」(陽明学の説明にまちがいがあるので、いずれそこは訂正する)や、「あらあら江戸文学史」は国文学のすべての分野を、私の独自の見解でわかりやすく述べたつもりのものだが、ここに和歌の項目がない。まだ不勉強で自分なりのまとめが作れない。

これではならぬと、次の江戸文学史のテキストでは、そこを補充しようと計画していた。今はそのための資料などを、プリントで配布してお茶をにごしている。

数ページで超短くわかりやすく、江戸時代の和歌の現代での通説と最先端の研究を紹介し、そこに私の独自の見解をつける。そんなことをめざすには、言っちゃ何だが私は年をとりすぎている。しかしまあ、やるだけはやってみようかと思って私なりの作業を始めた。

研究者でも一般人でも、普通ならこういう時には、しかるべき概説書に目を通してものごとの骨格をつかむ。しかし、先行研究がほとんどない近世紀行を研究してきたせいか、私はその王道の手法がどうしてもとれない。他者の、既成の枠組みを自分の中においてしまうことに、我ながら病的なまでの警戒心がある。まずは、自分で原資料を見まくってふれまくって、そこから生まれた印象を小脇にはさむか片手で持つかしながらでないと、既成の説には向き合えない。

もしかしたら、子どものころから、自分とはあまりにもかけはなれた「女」だの「子ども」だの「人間」だの「日本人」だのという定義や定説が本や雑誌や教科書で、目の前にならべられるので、「ちがうー、私はサバじゃない」と感じ続けるアジみたいな(もうちょっとどうかした例えってないのか)気持ちをずっと味わい、しかも、そういう定説によって刷り込まれた先入観や常識をふりおとし、こさぎおとすのには、大変なエネルギーやパワーを要したという実感が、そういう姿勢を生むのだろうか。

ついでに言うと、私は今、昔に比べると本当に生きやすくなり、常識や定説が私に近い方向に変わってきた現状も、もしかしたら別の定説や枠組みを作っているだけであり、昔の私と同様の違和感や不満を感じている人もきっといるはずという思いから逃れられない。フェミニズムにもジェンダーフリーにも感謝し応援するものの、それが最終の唯一の正解だとは思えない。手すさびに書く小説で、昔は絶対主役級にしなかった古臭いタイプのいわゆる男っぽい男性を登場させるようになったのも、それと関係があるのかもしれない。

というわけで、和歌について何かをまとめようと思ったときに、まず私のしはじめたことは、有朋堂文庫という大昔の古色蒼然とした全集を書庫のすみからひっぱり出し、江戸期のさまざまな歌人の歌集の膨大な和歌を、かたっぱしから読んで、気に入ったものをカードに書き抜くことだった(笑)。後輩や同僚から、すぐれた近世和歌の研究書をいくつももらって、もちろん読んで、それを宝物のように大事にしているのに、まずそれを再度再々度熟読する前にこんなことをしはじめる自分にあきれながら、結局は中村幸彦、中野三敏という素晴らしい先生方に直接指導を受けるという、まれに見る大幸運に恵まれながら、それを十分活用できなかったのは、こういう私の性癖にちがいないと、あらためて思った。

しかも、どこか気が緩んだ作業をしていたせいか、かなり書きためたカードもどこかになくしてしまうし、いろいろまことにしまらないのだが、そんなことをしている内に、何となく自分なりの和歌研究に対する印象や要望が、いろいろわき起こって来た。

教えることから学ぶことが始まる

大学院生のころ、教育実習を除けば初めて、人に教える体験をした。看護学校の学生に文学を教えるバイトだった。そのときに私はそれまでとちがって、いやに一生懸命勉強した。その後もずっと教師をしてきてわかったのは、私に正確に学び、的確に理解し、とことん追求して新しい発見をするという情熱や気力が生まれるのは、人に何かを教えなくてはならなくなったときだということだった。ここをどう説明するのか、ここをどう伝えるのか。そう思うときに一番、研究者として私は良心的かつ精力的になるのだった。

それは今でも変わっていない。学生たちにどう和歌を教えるかを考えることから、私の感覚は鋭敏になる。

ノートがまとまらないままに、授業で学生たちに、「好きな和歌を二十以上選んで、調べて、感想も書け」という課題も与えた。それに応じて彼らが提出してきたレポートを見ていても、またいろいろと感じることがあった。

一口に言ってしまうと、私は信頼できる教え子の著作の、具体的には久足の和歌に関する考察から、こういう自分のいろいろな疑問の解答を得たいものだともくろんでいた。たいがい、ひどい話ではある(笑)。しかし、そういう意味では、紀行についてと同じくらいかそれ以上に、この本の第二章における和歌に関する記述に対して、私は興味しんしんだった。

いやはや、今日は余談だか前説だかだけで終わってしまったが、私のそういう欲望がかなえられたかどうかについては、次回にゆっくり書くことにする。