「水の王子」通信(108)

「水の王子 山が」第二回

【タカヒコネの独白】

おれはそのころ、湖に魅せられていた。

他に見るものがなかったからというだけじゃなく。

村でそこそこ長くくらしたから、海なら毎日いやというほど見た。だが考えてみれば、おれは都でも草原でも、ちっぽけな池ならともかく、こんなに大きな湖は、これまで見たことがなかった。

※

湖は一見海に似ていないこともない。波がよせるし、水鳥も飛ぶ。ここは海に近いから多分同じ鳥も多いのだろう。

それでもよく見ていると、ちがうやつもいる。もっと小さく、ちまちましたやつや、変に派手な色のしっぽや羽のやつも見る。こんなの森で狩りしてたときにも見なかった気がする。

「草原のどこかから飛んできたんだろうね」とコトシロヌシが言った。

※

鳥だけではない。湖はやはり海とはちがう。この湖だけかもしれないが、海よりずっと色が濃くて深い。ときどき泥のようにとろりとにごって沼のようになるかと思うと、恐いほど澄みわたって、底の底まで見えそうだ。

何よりも、かなり遠い向こう岸の木々の緑や紅葉を、くっきりと湖面に映し出す。光を浴びても雨に打たれても、その色はちりぢりに砕けて、きらめく。

※

そもそも、あんな色とりどりの森や林があのあたりにあったのだろうか。今が秋だからかもしれないが、まるで急にあらわれたような気がする。

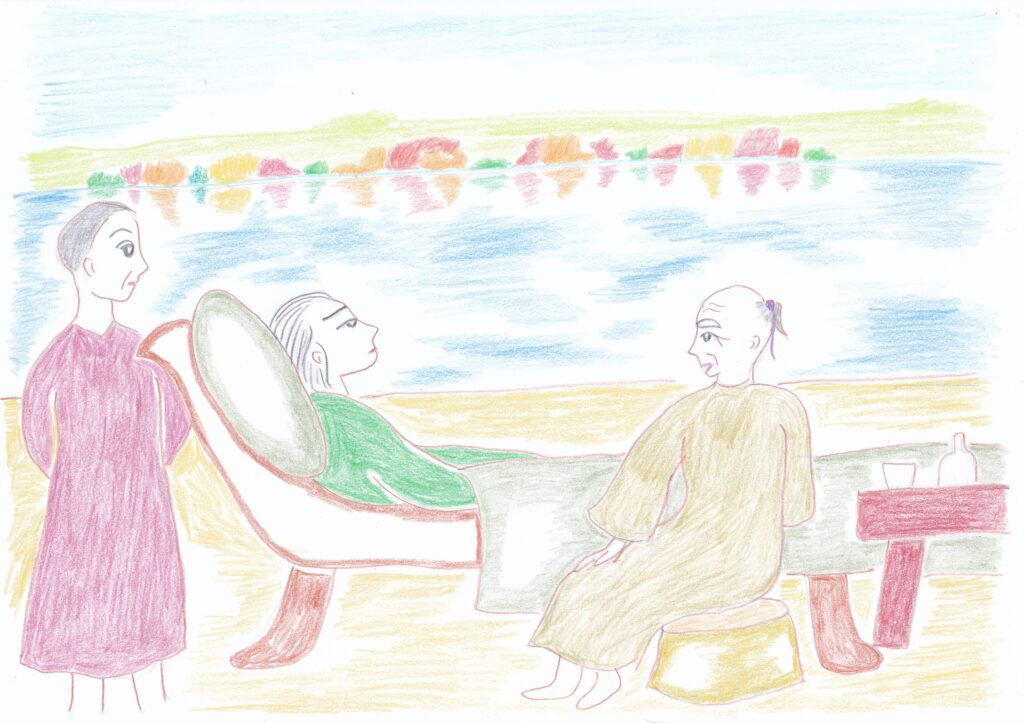

「私もあの風景は初めて見たような気がするわ」スセリがおれの寝台のそばで、いっしょにながめながら言った。「山が崩れたときもあそこまでは関係なかったから、ずっとあそこにあったはずなのにね」

「前の家じゃ、こっちに窓がなかったからかな」

「そうね、皆、海の方や森の方ばっかり見ていたのよ」

「ここには誰もまだ舟を浮かべないんですね」

「その内にサルタヒコに作ってもらうわ」スセリはおれのかけぶとんを直した。「あなたがもっと元気になったら、いっしょに釣りに行きましょう」

「魚、いるのかな」

「そりゃ、いるでしょう、湖なんだから」スセリは笑った。

※

山が崩れて村が埋まったあと、がれきの山から助け出されたとき、おれはすっかりへたばっていて、ほとんど何も覚えていない。いきなりまぶしい光がさして、いっしょにいたオオクニヌシがおれの目の上に手をかざして陽射しをさえぎってくれながら、「こっちに来てくれ」と助けを呼んでくれたのを、ぼんやり耳にした。次に目がさめたのはヌナカワヒメの洞穴で、運び込まれた大勢のけが人たちといっしょだった。

オオクニヌシ夫婦が心配そうにつきそっていてくれたのはともかく、スクナビコもいっしょにいて面白そうにおれを見つめていたのはびびった。「おお、よかったよかった」と目を細めて笑われたのは、もっと恐かった。

※

少し落着いて、湖のそばに小さな家を建てるとオオクニヌシとスセリはすぐにおれをひきとって、世話をしてくれるようになった。洞穴はごった返していたから、一人でもけが人が減るのはヌナカワヒメにもよかったろうし、どっちみちおれに文句を言えるすじあいはなかった。ヌナカワヒメもときどき様子を見に来てくれた。

ただ、当然ながらスクナビコが一つ屋根の下にいて、毎日治療をしてくれるのはきつかった。「心配せんでも治るよ。時間はかかるじゃろうがな」と彼はおれよりもむしろオオクニヌシ夫婦を安心させるように言って、おれのかなりひどくなっていた数々の傷を、自信ありげにあざやかに切ったり縫ったり削ったりして、一つ一つの状態を明らかによくして行った。

じいさん(スクナビコ)の手ぎわはよかったし、痛みも我慢できないほどじゃなかった。というより、そんなことより何よりとにかくおれは彼が恐くて、そばに寄ったりさわられたりするだけで息がつまって目が回って、痛みどころの騒ぎじゃなかった。

おれはたしかに、こいつを殺した。首をちょんぎって、この顔のまま、白髪頭がまっ赤な血をふりまきながら、床にごろごろ転がったんだ。

そう思うと思わずどうしてもこっそりと、かれのやせこけて皮のたるんだ細っこい首のあたりを見てしまう。何か継ぎ目のようなものがありはしないかと目でさぐってしまう。

気づかれないようにしていたつもりなのに、「わしの首に何かついとるかの?」と聞かれた時は血が凍る思いがして、飲まされかけていた薬を吹き出してしまった。

「おやおや」と言いながら、彼は布でこぼした薬をぬぐってくれ、ふおっふおっふおっと気味悪く笑った。「何をそう、あわてておるのじゃね?」

「いやあの」

「聞きたいことでもあるのかな?」

頭が大混乱していたせいで、思わず聞いてしまった。「あの、死んでるんですか?」

「わしがかね?」彼は無邪気に驚いて、目を丸くしてみせた。「そんな風に見えるかの?」

おれは降参した。「すみませんでした」ととりあえず謝った。

「何の何の」彼は愛想よく言った。

絶対にこいつ、おれが自分を殺したことをわびたのだなとわかっているな、と考えたらまた目まいがして、そのときはもうそれきり、目を開けていられなくなった。