「水の王子」通信(171)

「水の王子 空へ」第十回

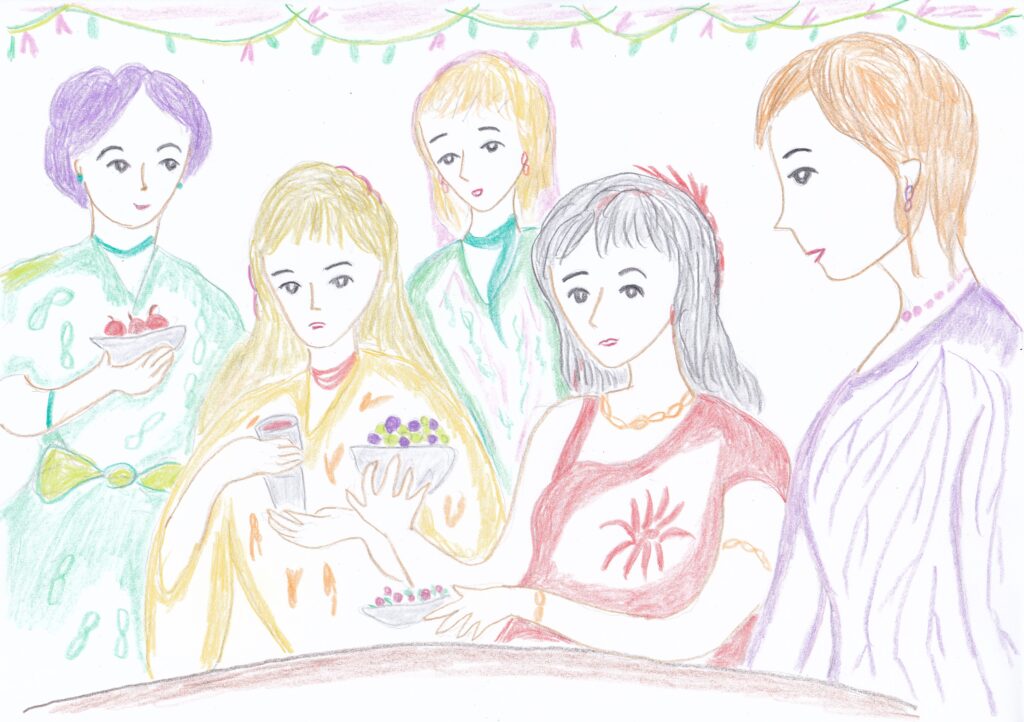

【華やかなさざめき】

ホスセリのむずかる声とコノハナサクヤの笑い声でニニギは目をさました。寝返りをうって、へやの中を見回したが誰もいない。

そう言えばタカヒコネは朝の治療をさぼったらスクナビコに怒られると言い、コトシロヌシは鳥たちにエサをやらなくちゃと言って、どちらもまだ暗い内に帰って行った。窓から見ると迎えに来ていたらしいイナヒのしっぽが草をわけて遠ざかって行くのが見えて、笑って見送ったニニギは、ホスセリとサクヤの眠っている寝台に戻ったのだ。

声はとなりのへやから聞こえる。数人の若い娘たちらしい笑い声もまじっている。ニニギは寝台に起き直って耳をすませた。

何をしゃべっているのかは、とぎれとぎれにしか聞こえない。だが皆楽しそうだった。コノハナサクヤはこうやって、広い廊下が庭に開けたとなりのへやで、ときどき若い娘たちとおしゃべりをしては、食べ物や武器や織物など、作ったものを見せあったりしている。

※

「きれいな剣ねえ!」娘の一人が感心した。「あなたが作ったの?」

「まさか。旅人と交換したのよ。あたしの髪の毛が伸びてたから、それを切って、これと代えたの」

「みごとな髪だったものねえ。腰まであったし、つやつやだったし、相手も満足だったんじゃない?」

「また伸びるまで当分かかるから、しばらくは珊瑚の櫛はいらないわ。誰かいるならあげるわよ」

「この柄の飾りも同じ珊瑚?」

「それはあたしがつけたのよ。余ってたのを削ってはめたの。前の飾りが欠けてたから」

「素敵じゃないの。切れ味はいいの?」

「そこそこかな」

「サグメさまとの訓練に持って行く?」

「ほめていただけるかしら? でも手合わせして、たたき折られちゃうかもね」

「サグメさま、あなたの腕をほめてたわよ」

「それは弓矢の話でしょ。剣の腕ではいつだって、こてんぱんに言われる」

「ニニギさまに頼んで試しにお相手してもらったら?」

「いいわよ。頼んでみましょうか?」

サクヤが立ち上がるのを娘たちがとめた。「まだ寝てらっしゃるんでしょう?」

「そうよ。夜明けに帰って来たのよ。どう思う?」サクヤは眉を上げ、唇をとがらせた。「しかもタカヒコネとコトシロヌシを連れてよ。一人だと私に怒られると思ったんだわ」

「かわいい!」娘たちははじけるように笑った。

※

「その三人なら、ゆうべツクヨミさまの店で見かけたわ」一人がはずんだ声で言った。「ほら、タカマガハラのタケミカヅチさまが、いろいろ昔の話をして下さるのを、あそこで三人でよく聞いてるの。そばで聞いてても面白いから、このごろ娘や若者たちが回りの食卓を占領して、黙って飲んだり食べたりしながら耳をすましてるのが、おかしいったらないのよね」

「あなたもその一人ってわけ?」

「あたしだって忙しいから時々しか行かないけど、あとは聞いた人たちから、また聞かせてもらったり」

「タケミカヅチさまも三人も、そのことに気づいてないの?」

「どうなんだろう。もともと、かくす話でもないんじゃないの? タカヒコさまやタカヒメさまもいっしょのことがよくあるし」

「タカマガハラの話なの? だったら私もちょっと聞きたい」

「わりとアメノワカヒコさまのことが多いのよ」

「ああ!」数人がせつなそうなため息をついた。「それはますます聞きたいな」

「私は聞きたくないかなあ」一人が言った。「きっと悲しくなってしまうわ。あの方のことを思い出すまいとしても、いつも忘れられない。苦しくなってしまいそう。もうこの村のどこにもいらっしゃらないなんて」

「あたしもよ」一人が言った。「だからほら、タカヒコさまを遠目に見たり、ひょっと出くわしたりしてしまうと、飛び上がりそうになるわ。そっくりすぎて、いっぺんに昔が戻ってきたようで」

「あの方も罪よね」もう一人が嘆いた。「声や表情までそっくりでいらっしゃるんだから。この前、道でお会いして『やあ、ねえ君、畑の方には誰か今いる?』と笑いかけなすったとき、目が回るかと思ったわ」

「かと言って、でもどこかちがうのよねえ」一人が言って、皆うなずいた。「ワカヒコさまはもっと―どう言うんだろ…どう言うんだろ―淋しそうだった? 暗かった? まぶしいぐらいに明るかったのに、いつも何だか霞か靄につつまれておいでのように、どこか悲しそうだった」

「それ、トヨタマヒメがそばにいたからじゃない?」一人が言った。「ううん、あの子の悪口じゃないのよ。あの子はちっとも感じ悪くなかった。そばにいても、よりそっっていても、いつでもどこか遠慮がちで、いやらしい感じも、まとわりついてる感じもちっともしなかった。それでもよ、タカヒコさまを見ていると、いつも、ああちがう、何かが足りない、ものたりない、と思うのは、もしかしたら、そばにあの黒い衣の影のような姿が見えないからじゃないかしらと、ふっと、そういう気になるの」

「あるかもしれない」別の娘も言った。「そもそもトヨタマヒメは、そういつもワカヒコさまにくっついていたわけじゃない。なのにいつも、ワカヒコさまを支えてるような、守ってるような、その逆のような、そんな気がした」

※

「あの子が手と足しかなかったって、今でも信じられないの」娘の一人がしみじみ言った。「あんなに生き生きしていたし、あんなにしゃかりきに働いてたのに。ときどきあたし、疲れたり気がめいったりしたときに、いっそトヨタマヒメみたいに手と足しかなかったら、もっとてきぱき、はつらつと生きられたんじゃないかしらって思ったりする。身体も頭もないんでしょ。どんなに軽々動けることか。皆はそんな気になったことない?」

「やだもう。私の恋人が似たこと言ってた。おまえとつきあうのって疲れる。もうトヨタマヒメみたいに手と足だけになっておまえを抱いてる方が楽だって気になるよ、って」

「それ、今の彼?」

「そうよ」

「あんたにあれだけ、べったべた口づけしてながらよく言うわ」娘たちは身体を折り、すがりあって笑いあった。

※

「あたし、あの子と、トヨタマヒメと、祭りの夜に松林の中で手をとりあって二人だけで踊ったことがあったんだ」ひとしきり笑ってから、娘の一人が打ち明けた。「星の光の中で、あの子のしなやかな手足が暖かくて、ふれあうひざも、からめた指も、まるで笑っているようだった。私もよ、あの子が手と足しかなかったなんて、とても思えない」

「私もずっと、そばにいるとき、あの子には身体も頭もあるって気がしていたわ。そんなことが何度もあった」

「アメノワカヒコはどうだったのかしら?」一人が言った。「彼女に手と足しかないってことを知っていたの? 知らなかったの? ずっと知らないままだったのかしら?」

皆は黙って庭の花をながめた。

蜂の羽音が低くぶんぶん響く静かさの中で、娘の一人のひざに抱かれたホスセリはご機嫌でぶどうの房をおもちゃにしている。

※

「私はね、知っていたと思う」やがて一人がきっぱりと言った。「何もかも知っていて、そして、愛しあったんだと思う。そのままのかたちで、できる限り。どんな風にしてかなんて聞かないでね。私にもわかるわけない。それでも二人、とことん燃えて、一つにとけあうほど幸せだったとしか思えない。そしてね、そういう愛し方はタカヒコさまには無理だと思う。ニニギさまにも、他のどんなお方にも。男にも、女にも。それができるのはワカヒコさまだけだったんじゃないかしら」

大きく小さく、しかし皆がうなずいた。

「あたしたちがワカヒコさまに夢中になったっていうのも、きっと、それと関係があるんじゃないかな」

「あの人は、あのね」一番幼さの残る娘が、考え考え、せきこんでしゃべった。「トヨタマヒメの頭や身体の代わりに、自分をつぎ合わせたんだと思う。そうやって、ひとつになったんじゃない?」

「それだとひと組、手足が余っちゃう」一人が笑った。

「そこは何とかしたんじゃない? 言わんとすることはわかるわよ」

「ほらね、マガツミって生き物がいるじゃない? ヨモツクニの壁や床にとけこんでる」

「ああ、タカヒコネさまが、もともとそうだったっていう?」

「ええっ!?」

「ぎゃー、本当?」

「え、知らないの? 本人もけっこう言って回ってるじゃない?」

「嘘でしょう? カッコよくて面白いけど、村の若者の中じゃ一番ふつうで、男っぽい人よ?」

「でも、そうだったんだって」

「えええ、頭がついて行かない。もうやだ、何でもありなんだなあ」

「ま、その話はとにかくまたにしてですよ。都にはタカヒコネさまみたいにカッコいい人間じゃないけど、いろんなかたちの、ありとあらゆるマガツミがいっぱいいるんですってよ。足が五本とか、頭が三つとか、板みたいなのとか、棒みたいなのとか」

「あなたそんな話、どこで聞くのよ?」

「旅人やら、船乗りやら、タカヒメさまやら」

「いいけど、それで?」

「何だっけ、ああそう、そういう生き物もいるぐらいだから、ワカヒコさまやトヨタマヒメも短い時間なら、そういうかたちにもなれるんじゃないかと思うのよね」

「もとに戻れなかったらどうするの?」

「あたしに聞かれたって」

びゅうっと空を切って飛んで来たひとすじの矢が、いきなり娘たちの前の食台のまん真ん中に突っ立って、ぶるぶる震え、数人が飛び上がった。「い、いけない、ヤバい」一人が杯の残りを飲み干し、かぶり布を首にまきつけた。「これ、サグメさまの矢よ。訓練の時間ってことをすっかり忘れてた」

「皆、行って行って。あとかたづけはいいから」サクヤが笑ってホスセリを抱きとりながら言った。「明日またいらっしゃいよ。夕方でもいいけど」

「今日はだめ、夜までみっちりしぼられるわ」娘たちは大騒ぎしながら、それでもすばやく身じたくをととのえ、立ち上がった。「じゃサクヤ、ごめんね。ニニギさまによろしく」

「サグメさまにもよろしくね」サクヤは蝶の群れのように庭の花々の向こうに消えて行く娘たちに後ろから声をかけた。

となりのへやの寝台の上では、ニニギが声を出さないで、ころげまわって笑っている。