「水の王子・丘なのに」(12)/217

「水の王子・丘なのに」(第十二回)

【塔の上の部屋】

「そこはどこです?」とりあえずタカヒコは聞いてみた。「あなたは、どこにいらっしゃるのです?」

「どこって、ここは地下牢ですよ。海岸の崖の下の」声はいらだったように答えた。「あなたこそ、今どこにおいでなの?」

「崖の上です。岩の割れ目のひとつから、あなたの声が聞こえますが、お姿はまったく見えません。いったいどうなさったんです?」

「こちらが聞きたいですよ」声は恐怖もあったがそれ以上に怒りに震えているようだった。「わけもわからず理由もなく、いきなり閉じこめられたのです。それ以来、誰も来ません。しなびた苔と干し魚の粗末な食事を届ける召使い以外はね」

朝日が背中にわずかな暖かさを広げた。あたりは金色の淡い光につつまれている。しかしその光も割れ目の奥まではさしこまない。しめった、潮の香りのする生臭い風がかすかに吹き上げてくるばかりだ。

「アメノワカヒコさま?」声がすがるような響きを帯びて届いて来た。「いらっしゃるのですか? 聞いておいでですか?」

「ここにいます」と答えながらタカヒコは何をどう言ったらいいのか、まったく見当がつかなかった。見つけられるのを恐れてか、誰かに見つけてほしいのか、自分でもわからぬままに、思わず後ろを振り返り、あたりを見回す。短い草のそよぐ崖の上に人の姿はまったくなかった。

「いったい、そちらはどうなっているの? クラド王はお元気なのですか?」

「ええ」

「私のことは皆どう言っているの?」

「旅に出られたとお聞きしています」

「何ということでしょう!?」声はあきれはてたように憤然としていた。

「ただその、皆困っているのは霧が晴れないことなのです」タカヒコは何とか話をつなごうとした。「ずっと太陽がささないから、花や畑の手入れも大変で、それで王も皆も毎日たいそう忙しいから、あなたのことを忘れてしまっているのかもしれない」

「霧の消し方なら私ちゃんと教えたはずですよ」カナヤマヒメの声は不満そうだった。「ああ、いえ、どうだったかしら。あまりに慌ただしかったから教えるひまもなかったかしら。どっちにしろ、かんたんなことですよ。そんなことまで、私がいないと何もできないのかしら、皆は」

「そんなにかんたんなのでしたら、私に今それを教えて下さいませんか」タカヒコはたのんだ。「とりあえず霧がなくなれば、王も皆も少しは落ち着いてあなたのことを考える余裕もできるかしれません」

そしてついでに、とタカヒコは思った。あなたが本物のカナヤマヒメかどうかもわかる。

こっちが拍子抜けするぐらい返事はすぐに戻ってきた。

「宮殿の塔の一番上が私のへやです。かぎがかかっていますから、王と言えども入れません。そのかぎは廊下のつきあたりの魚の置物の口の中にあります。それを使って、へやに入ると正面の上の方に小さな四角の窓があります。それを開けたら、霧は次第に晴れていきます」

「わかりました。やってみます。そしてなるべく早くお迎えに上がりますので」

「王によくよく伝えて下さい」声はおごそかに告げた。「私は、ご説明を待っていますと」

※

なるべくさりげない早足でタカヒコは宮殿に向かった。

花園も石の小道もそびえる宮殿の影も何もかもが、昨日とはまるでちがう景色に変わって行くようだ。見知らぬ国に来ているのだ。あらためてそう思った。

一方で、それは昨日までと同じ見慣れた光景でもあった。宮殿の入口の警護の兵士たちはタカヒコにほほえみかけて道をあけてくれたし、階段を上ってクラドの部屋をのぞくと、彼は飾られた花の香りがただようへやの中で、金色の髪を枕に広げて、その中にうずまるようにして眠っており、「あ、ごめん、ワカヒコ」とけだるい声で謝ったのもまったく昨日と変わらなかった。「すぐ起きてくから、食事は先に食べていてくれ。それともそのへん、勝手に見物しておいてよ。露台から見える朝日は、もや越しでもきれいだぞ」

「そうするよ。ゆっくりしといてくれ」答えながらもタカヒコは、あまりに昨日と変わらないクラドに、かえって無気味な動物を見ているような得体のしれなさを感じた。カナヤマヒメと名乗った女の言ったことがもし本当なら、そんなとんでもない秘密を抱えて、あんなに無邪気にタカヒコと毎日を過ごしていたのか。アメノワカヒコといい勝負だ。というか、こっちの方が役者が上なのかもしれない。

回廊や階段にも銀色のもやがただよっていた。うっかり足を踏み入れたふりをして宮殿のはずれの塔の中に入りこむと、上に行くほどもやはますます濃くなって、最上階に来たころには、ほとんど前が見えなかった。なかば手探りで進んで行くと、思っていたよりずっと大きな魚の彫像が壁にかかっていて、そのつるつるに磨き上げられた鱗の波が差し出した指にふれた。ひれから頭とさぐって行くと口にぶつかり、奥まで手を突っこむと舌のように見せかけたうす赤い小さな鍵が出てきた。つまみ出してあとずさりし、やはり手探りで、小さいが重い扉を開ける。かすかにきしみながら開いた扉の中は廊下以上に、一面の濃いもやだった。一寸先もまったく見えない。

少しずつ前に進んで、とうとう正面の壁にぶつかった。目を上げて、もやをすかすと、小さい黒っぽい窓枠が見えるような気がする。

背伸びして、せいいっぱいに手をのばすと、窓枠が指にふれて、動いた。

タカヒコはそれを押し開けた。

音もなく窓は開いて、部屋の中のもやはゆるやかにうずまきながら、ゆっくりと外に流れ出して行く。外の淡いもやと溶けあって、そのまま薄らぎ消えて行く。代わりに明るい朝の光がまっすぐに床まで届いて、太い光の筋を作った。

タカヒコはそっとまた後ずさって、薄くなった靄の中を、もとの廊下に戻ろうとした。

その時、うすらぎはじめた靄の向こうに何かが見えた。

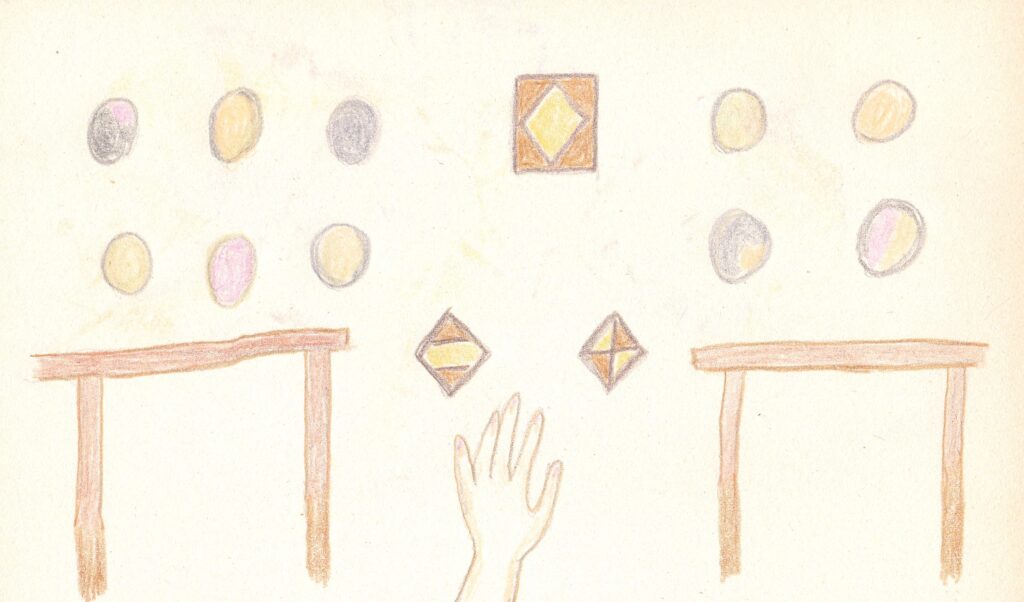

ずらりと並んだ大小さまざまの丸いかたちを鈍く光らせながら、太陽のほのかな光を反射して、生き物のようにうごめくかに見える金属の塊。

それは、数え切れないほど、たくさんの鏡だった。