「水の王子・町で」(7)/210

「水の王子・町で」(第七回)

【この町ができるまで】

競技場からほんの少ししかはなれていないのに、タヂカラオの家からは、人々の歓声はほとんど聞こえて来ない。曲がりくねった細い道が間をへだてて、そこにこんもりとした小さい森のような植物園があるからだろうか。鳥も飼われているらしく、ちちち、ぴぴぴとあまり聞いたことのない奇妙な鳴き声が重なりあっていた。

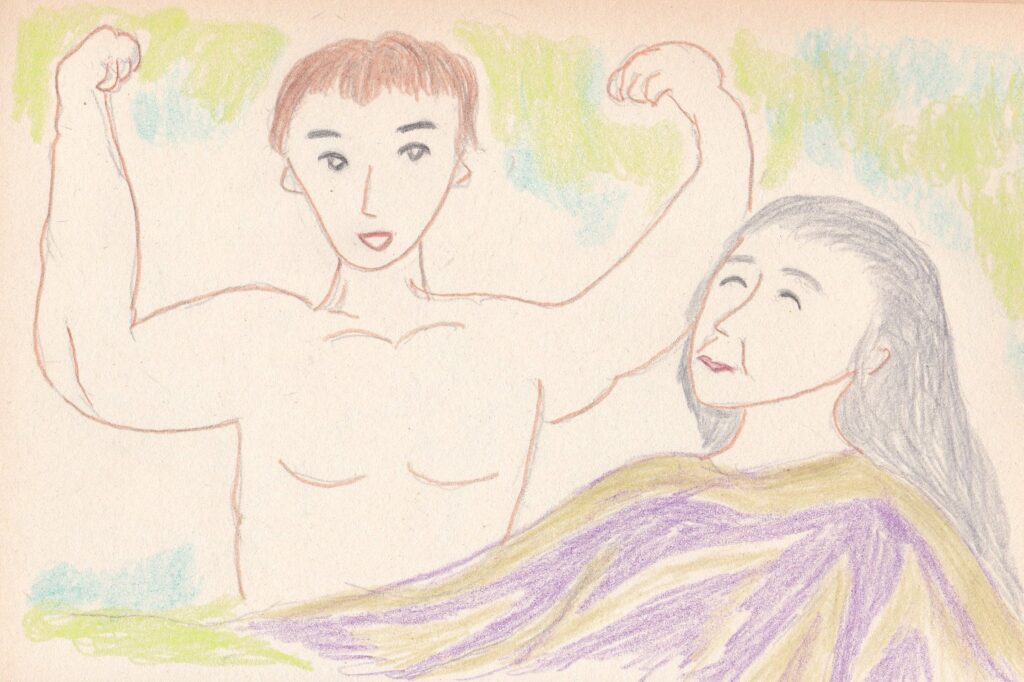

家も小さく、がっしりしていたが質素だった。大きな身体のタヂカラオが動き回ると、どこかにぶつかりそうなほどで、しかもさまざまな大きさの木箱やつぼや草の束が積み上げられて、それらからなのか、かぐわしいふしぎな香りがただよっている。

「あいかわらずなのですね、タヂカラオ」アワヒメが木箱の一つに腰を下ろし、かぶり布をはずしてたたみながら、なつかしそうにあたりを見回した。「昔のあなたの船室にそっくりですわ。船の医師たちの目を盗んで私たちはこっそりあなたに、傷薬や飲み薬をもらいに行ったものでした」

タヂカラオは、むふふと笑って何かの粉か穀物の入っているらしい袋を押しのけ、樽の一つにどっかり座った。ヤタはタカヒメに「これに座りな」と別の木箱をすすめると、奥の方にかけこんで、すぐに、まっ黒い飲み物の器と、灰色の石のかたまりのようなものをのせた皿を盆にのせて戻って来た。それを一同の前の台において、「うまいし、身体にいいんだぜ」と説明した。

まっ黒の飲み物からは紫色の湯気がもやもや立ち上っている。灰色のかたまりは案外やわらかく、ほっそりと長い指で、それをとり上げ二つに割ったアワヒメは、こぼれ出してきた目玉のような粒をながめながら「あら」と言った。「タカヒメ、気をつけて、こぼさないようにいただいてね」

「はい」顔をしかめて皿をにらんでいたタカヒメは、決心したように灰色のかたまりをかじって、「あれ、おいしいんですね」と目を見はった。「これ何かの卵かな?」

「知らん方がいいぜ」ヤタが言った。

「競技場にはよく行くの?」アワヒメが聞く。

「ときどき」タヂカラオが答える。「このヤタが、面白い試合があってると教えてくれた時なんか」

「おっしょさん…お師匠さんは人気があっから、気づかれちゃうと大変なんだ」ヤタが言った。「よっぽど皆が夢中で盛り上がってるときじゃないと」

「あなたは皆に好かれているのね」アワヒメはタヂカラオにほほえみかけた。「居心地のいい、素敵な町ですもの」

「そりゃ、灰色のカラスたちのおかげ」タヂカラオは目を細めた。「何でも、きちんとやってくれとる」

「あなたが楽しそうで、うれしい」アワヒメは言った。「船を下りて行ったときは、タカマガハラも船団もあんな風で、ゆっくりお別れも言えないままだったから」

「タケミカヅチの話じゃ、今はだいぶ落ち着いたってな」タヂカラオは言った。「あんたも苦労したろ」

「なるようになるものよ」アワヒメはほのかに笑った。「何もかも、過ぎてしまえば」

「ああ」タヂカラオはうなずいた。「そうかもしれん」

※

「あなたこそ、いろいろ大変だったのじゃなくて? この町を、ここまでにするのは」

「そうでもなかった」タヂカラオは首をふった。「この谷は昔、ワカヒコさまが将軍でいらしたころ、何度か来た。小さい村だが、薬草を育てるにも動物を養うにも、いい土地に見えた。いつか住んでみたいと、ずっと思っとった。来たころは数軒しか家がなかったが、鳥やけものや薬草を育てていたら、だんだん人が来るようになって、その内、あの灰色の町の者が何人かやって来た。ワカヒコさまが救った町だ。町は幸せで栄えていたが、彼らはワカヒコさまのことが忘れられんかったらしい。お仕えしたいとさがしておった。じゃから、わしと気持ちが合ってな。ここにとどまって、いろいろ手伝ってくれるようになった」

「それが灰色のカラスと呼ばれる人たちなのね?」

「うん、その後で加わった者も多いよ。身体をきたえに来たが思ったほどに強くなれずにあきらめた者とか、親や子をここで死なせた家族とか。でもま、中心は、あの町から来た者たちだ。皆、イザナミにもてあそばれて、目や耳や手足をなくしている。それで、あの女から町と自分らを救ってくれたワカヒコさまと、タカマガハラへの気持ちは決して変わらんし、ゆらがない。この町を支えているのは、つまりは、それなんかもしらん」

「タケミカヅチが言っていましたものね」アワヒメがひっそりと笑った。「ワカヒコさまがタカマガハラを去りなさって、あの方について、それはひどい悪口が飛び交ったとき、特にタカマガハラが支配していた地域では聞くにたえないことばかりが噂になっていたけれど、この町だけでは、あの方の悪口を一度も耳にすることがなかったって。それだけでも、ここに来るたびに、どれだけ救われたかもわからないって」

「ここでは、あの方を悪く言う者はいない」タヂカラオはアワヒメのことばをくり返した。「誰も、そんな者はいない」

※

「そうこうしている内に、住む人も増えたのね」

「強い者と、弱い者が両方」タヂカラオは言った。「力を試したい者、腕をみがきたい者が集まって来た。その反対に、死を待つしかない病人や老人や子どもも来た」

「おれたちは、そのどっちも大切にしたかったんさ」ヤタが盆をひざにのせて、床の上であぐらをかいたまま、ちょっと胸を張った。「おっしょさんも、灰色のカラスも、おれも、皆そう思ったんだ」

「そうだったの?」やわらかい、優しい笑みをアワヒメは少年に向けた。「どんな風にか、よかったら教えて下さらない?」

「うーん、どう言うかな、人って皆、死ぬじゃないか」ヤタはいきなりそう言った。「どんなに強くて長生きしても、生まれてすぐに死ぬんでも、そんなの皆、同じじゃないか。おっしょさまとおれたちは、ここに来た人は皆、死ぬまで楽しく生きられるようにしようと思ったんさ、この町で」

「どんな風にして?」

「元気な者も病気の者も、強い者も弱い者もいっしょくたにした」ヤタは言った。「町がせまいから、そうしなきゃしょうがなかったってのもあるけどさ。力自慢や腕自慢は思いっきし、それを見せびらかして戦うし、それができないやつや、できなくなったやつは、それを見て楽しむ。もちろん、薬や治療やで、痛いのや苦しいのはできるっだけとめるし、流行り病なんかは絶対に広がらないようにするけどな。だけどさ、おかしなもんだぜえ。ちっさい子でも、じいさんばあさんでも、鳥やけものと遊んだり、ムキムキの男や女のぶつかりあいとか見ていたら、痛いのも苦しいのも案外忘れちまうみたいなんだ。そんで夢中になってる内に気がついたら死んでる、みたいな? この前死んだばあさんも競技場に寝台ごと運びこまれながら、ひいきの力士が勝ちますように、あたしの命はちぢまってもかまわないから、って本気でどなりつづけてたもん。あんたの命がちぢまったって、どれほどの足しになるんかいって、皆思ってた。でもそのせいだか、その力士は勝って、客席に飛びこんで来てばあさんを抱きしめて、ばあさんはにっかり笑ってそのまま冷たくなっちまった。回りで見てた大人も子どもも、それ見てうらやましがったもんだ」

「すごいわね」タカヒメは毒気を抜かれた顔をしている。

タヂカラオはもじもじした。「アワヒメ、これでいいのかどうか、わしにはわからんのだけどな」彼はもそもそ口の中で言った。「ただよ、今のところは、これで行くしかなさそうなんでな」

「そうね。いいんじゃないしら」アワヒメはほほえみながら、うなずいた。

※

「今日は、あなたに会えて、話を聞けてよかったわ」アワヒメは皿にこぼれた目玉を拾って口にいれ、その指を子どものようにしゃぶりながら言った。「ずっと来なくてごめんなさい。本当は、あなたに会うのが恐くて、避けていたのよ」

「そりゃまた何で?」タヂカラオは驚いたようだった。

「あなたが船を下りたのは、アメノワカヒコさまへの心ない悪口を聞くのが耐えられなくなったからじゃないかと思っていたの」アワヒメは静かにつぶやいた。「私たちすべてにとって大切だったあの人を、傷つけることばを聞くたびに、それがあなたをどう苦しめるかと思って、私は二重に傷ついた。あなたの痛みを通して自分の痛みを何倍にも感じていたわ。それなのに、何もできなかった。噂や悪口と戦うことも、あなたを守ることも何ひとつ。そんな自分が許せなかった」

風がこずえをさやさやと渡り、森の方で鳥が一声鋭く、切り裂くように鳴いた。