水の王子・「岬まで」1

だいぶお休みしましたが、ぼちぼちと書きためていたのを出して行きます。

前に連載していた「渚なら」に続きます。

まあ、前のこと知らないで、これだけで読んでも楽しめますけど、多分(笑)。

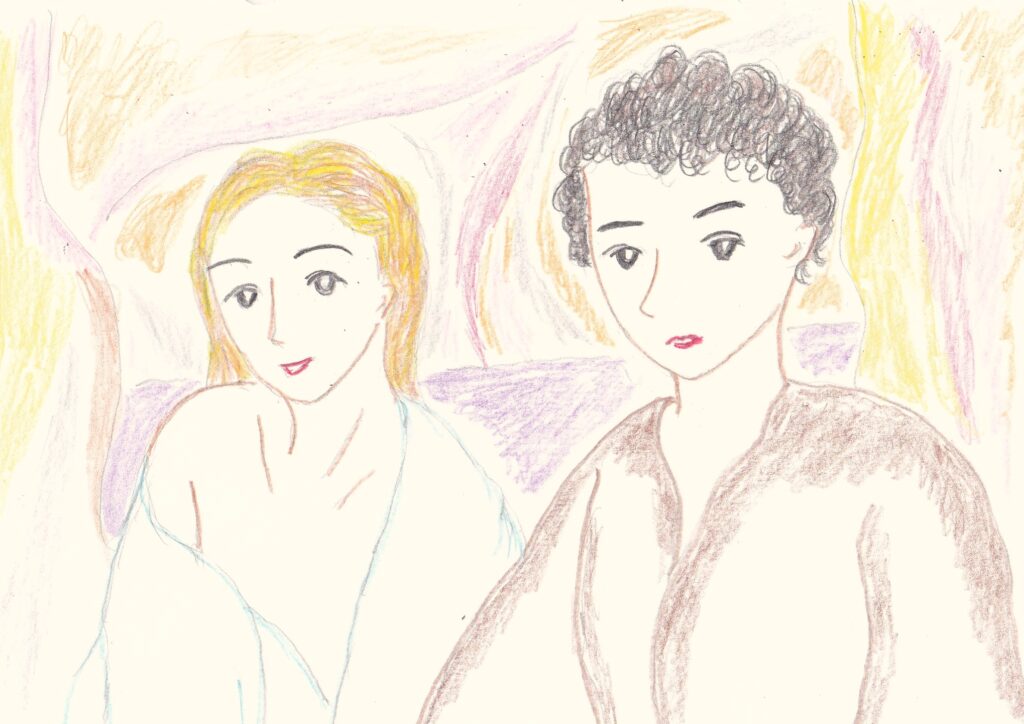

イラストも久しぶりに描いたら、何だか皆、前よりもかわいく甘くなっちゃった。その内に元に戻るでしょう。

第一章 森に来た男

ハヤオはあくびをして寝返りをうった。ふわふわとやわらかい寝台の大きな枕の中に、沈みこんで行きそうだった。

やわらかな光があたりを包んでいる。どこからともなく水の匂いのする風が吹いてくる。ここは池の底だから、それも無理はないかもしれない。

もう一度あくびをして、ハヤオはあたりを見回した。木の根が組み合わさったような天井に、うすみどりのつるくさがからみつき、あたりは壁も床も見えないほど、いろんなかごや箱で埋めつくされている。そのどれからも色とりどりの羽や巻いた糸のかたまりや布や、ふしぎな色に輝く器がこぼれ出し、はみ出している。からまりあった首飾りや腕輪。奇妙な細かい模様がいっぱいに描かれた粘土の板。あちこちに作りかけの、人や動物のかたちの彫刻がころがり、どう使うのかわからない道具が入り乱れて散らばっている。

ハヤオのほおを、栗色がかった長い髪がくすぐった。となりに寝ているヒルコが身体を丸めて姿勢を変えたのだ。ほっそりとした色白の顔と手足は、いつものように白い衣をまつわらせ、陽に焼けてくるくるうずまく黒い紙に毛皮の服を着たハヤオとは、同じ少年でも何から何まで反対だった。年のころはふたりとも十か十一。背の高さや身体の大きさはほとんど同じだったけれど。

「起きてんのか?」ハヤオはヒルコの肩に後ろからあごをのせた。目をさまさせようと、わざと、かくかく口を動かし、あごでその細い肩を押す。

「多分」ヒルコが眠そうに、いつものものうい声で答えた。「もう夜は明けたんだろうね」

「うん、とっくに昼近くじゃないか」

ここは二人が初めて会った、森の中にある池の水底の、ヒルコのかくれ家だった。ハヤオはそんなものがあることも知らず、ナキサワメとオオヤマツミの夫婦に育てられて、森で暮らしていたのである。もう十何年も前になる、ある年の夏、ハヤオは初めてヒルコに会い、やがて二人で森を出て、いっしょにさまざまな冒険をした。

今は二人は、草原のかなたにある海ぞいの村ナカツクニに暮らしている。けれど、めったにそこには帰らず、二人だけであちこちを旅して回っていた。少し前から、この森にも何度か訪れて、ナキサワメとオオヤマツミにも会った。

二人は変わっていなかった。ナキサワメはいつも朝から晩まで、ほろほろとわけもなく涙を流して泣いており、オオヤマツミは大いびきをかいて、眠りつづけていた。「この前までちょっと起きてたんだけどね」とナキサワメは涙を流しつづけながら言った。「ちょうど眠ったばっかりの時に、おまえが帰って来るんだもの」

「まあいいや。起きたらこれ渡しといてよ」ハヤオは遠い町や村からみやげに持ってきた果物や大工仕事の道具を手渡し、ナキサワメは、これで屋根を直せると喜びながら受け取るのだった。

※

ナキサワメもオオヤマツミも、ヒルコを嫌っていた。と言うより恐がっていた。オオヤマツミはそんなものはいないとまで言い切っていた。だからヒルコは森に来ると、いつもさっさと池の底にある自分の小さな隠れ家にひっこんでしまい、ハヤオは一人でナキサワメとオオヤマツミの小屋に行った。

「あの子もいっしょに来てるのかい?」ナキサワメは気になるようで、一度ならずそう聞いた。

「ああ。自分の小屋にいるよ」

「来たけりゃ、つれて来てもいいんだよ。オオヤマツミはどうせ寝てるし」

「いいのかい?」

「だって友だちなんだろう?」ナキサワメは、いつもそうだが、あきらめてしまったようだった。「それだったら、しょうがないやね」

だが、池にとびこみ、水底をつきぬけて、さらさらと乾いた砂のしきつめられた、ふしぎな空間に着き、ヒルコの住む小さな小屋に入ると、そこに入り乱れるたくさんの得体のしれない色とりどりの道具や品物、それらがかもし出す奇妙でのどかな空気にハヤオのほうがとらえられてしまって、ついいつまでもヒルコといっしょに、宝玉のかけらや布をながめたり、寝床でぼんやりしてしまうのだった。

※

それはいつものことだった。だが今回はこれまでとはちょっとちがった問題もあった。そのことをハヤオはいろいろ考えてみており、ヒルコもそれに何となく気がついているようだった。

「ナキサワメと何かあったの?」とうとう彼はそう聞いた。

「うーん」ハヤオはあおむけになって、ふとんがわりの毛皮を抱きしめた。「おまえ、このごろ、森を歩く?」

「いいや、ここしばらくは小屋の中ばっかり。そろそろ川のあたりにでも行ってみようかと思ってたけど、なぜ?」

「そしたら、見てないんだな。革の服着て毛皮の帽子かぶった、黒っぽい髪の、弓矢を持った男のこと」

「何だかタカヒコネみたいじゃないか」ヒルコはナカツクニの村で仲よしだった若い盗賊の青年のことを思い出して笑った。

「彼よりだいぶ年上だよ。髪も白髪がまじってるし、身体もごつごつ大きいし、どっちかって言うとツクヨミやオオクニヌシに近い年かっこうだな」

「話をしたの?」

「無口でさ。ていうか、そいつ、ナキサワメの小屋にいるんだよ。薪割りやら、畑作りやら、いろんな下働きの仕事して」

ヒルコは興味をそそられたようだ。半身起こして、長い髪を後ろにはねのけた。

「何それ、何それ? 下働きの男ってこと? オオヤマツミがやとったの?」

「ナキサワメに聞いたんだけど、いつものように、要領を得ないんだよ。ふらっと森に入ってきて、一人で狩りして雨宿りとかしてるから、つい家に入れてやったら、いろんな仕事してくれて便利だから、そのままおいてるんだって」

「オオヤマツミは知ってるの?」

「それもどうだか。目がさめたとき、そいつが狩りに出てたりしたら、気づかないままかもしれない」

「変なの。って、そういう夫婦だもんね、あの二人」ヒルコは首をすくめた。「名前は聞いたの?」

「ヤシマと呼んで下さいっつってた」

「どこから来たとか?」

「遠くからです、って。あんまり言いたくなさそうだった」

「ナキサワメは助かってるんだろうね。きっと、そういう人がいたら」

「うん。本当はおれがそういうことしてやらなくちゃならなかったのかもなって思うと、ちょっと気がとがめるし、何だかちょっと腹も立つしさ」

「ここに、よそものが入られちゃったことに?」

「かもしれない。おれ、ここだけはずっといつまでも変わらないって思ってたから。ナキサワメは泣きつづけて、オオヤマツミは眠りつづけて」

「でも今もそこは変わってないんだろ。その男だって、その内またどっかに行ってしまうんじゃない?」

「どうなんだろうなあ」ハヤオはつぶやいた。(つづく)