水の王子・「川も」8

※

※

ヒルコが何をどう予想していたか知らないが、多分それよりずっと話はかんたんだった。屋敷の主人夫婦は今夜から二人がツマツの家に泊まることにしたと聞いて、残念がったが怒らなかったし、特に引きとめもしなかった。ツマツと母のことはむしろ忘れていたようで、「ツマツちゃんとこも、人手がなくて大変だろうからねえ」と主人はあらためて同情した。「モモソだっけ、あのおっかさんもがんばっているようだが、おやじさんの病気も長かったし、何しろ川が近くなくて畑の出来もいまいちだからなあ」

「あんたたち、ごはんだけでも食べにいらっしゃい」妻がすすめた。「どうせきっと、あそこのお宅は食べ物だって充分にはないわ」

「ありがとう。そうさせてもらいます」ヒルコは言った。

「食べ物を少し持って行ったらいいわ」妻は言った。「そして疲れたら、いつでも帰っておいでね」

「ぜひ! 皆ともまた遊びたいし」ヒルコはくったくのない笑顔を、三人の子どもたちに向け、娘たちはあいまいな、とまどったような笑いを返した。

※

その夜から二人はツマツと、その母モモソの家に泊まることにした。わらの中は充分にあたたかだったが、母子はやがて、自分たちはいっしょに寝ることにしたからと寝台のひとつを空けてくれた。二人は一日ツマツと働き、食事は屋敷に帰って食べ、毎日食べ物をもらって帰った。「君たちも来る?」とヒルコはさそったが、さすがに娘たちはもう来ようとはしなかった。その代わり、村の他の子どもたちともいっしょになって、ときどき皆でいっしょに遊んだ。ツマツは忙しいからと来なかったし、見ていると同じように貧しくて忙しいらしい子どもたちも、村のあちこちにいて、ときどき仕事の手をとめて、遊んでいる一同を遠くから見ていた。

屋敷で食べた紫の花は、ツマツの家の回りにもたくさん咲いていて、母のモモソは粗末な野菜と混ぜて食べていた。ハヤオやヒルコにもすすめてくれた。同じ花のはずなのに、屋敷で食べるときとはちがった素朴な力強い味がした。

その花もやがてしおれて枯れた。代わって淡い黄色の花が川のほとりから雲のようにふわふわ広がって、秋の涼しい風にゆれた。「これも食べられるのよ」とツマツが教えた。「ちょっと苦いけど、それがおいしいの」

村の子どもたちは、よそからの旅人に慣れているようだった。前からいたように、すんなりとハヤオたちになじんだ。そんな中で屋敷の二人の女の子はどの程度ハヤオたちと親しい存在になっていいのかわからないようで、何となくつかずはなれずの態度をとり、ハヤオたちもまた、特に彼女たちを特別扱いもしなかった。

※

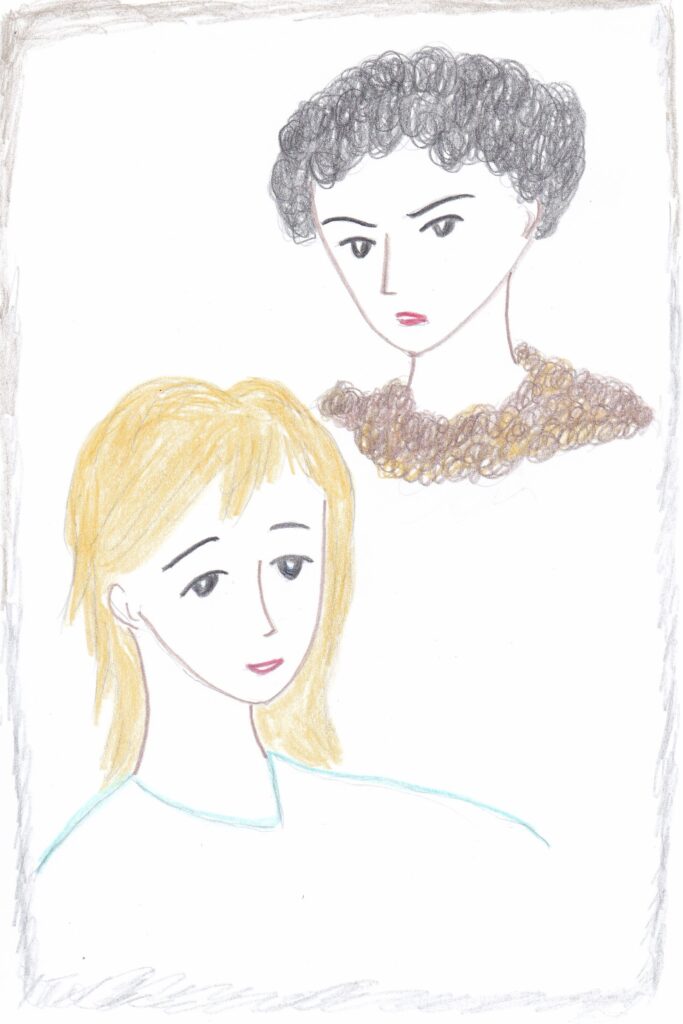

彼女たちなりに何とかしようとは思っていたのかもしれない。妹娘の方が一度ハヤオに、「ヒルコって、どんな子?」と聞いてきた。

「おれにもあんまりわからないや」ハヤオは正直に答えた。「いっしょに旅をしているだけだ」

「ときどき、ちょっと恐くなる。何考えてるかわからなくて」

「うん、そうだね」

「あたし、ハヤオの方が好きよ」妹娘は言った。「最初に見たときからずっと」

なぜかハヤオは腹がたった。最初のいたずらのことがあるからか、何だかすなおに喜べなかった。黙っていると妹娘は「ハヤオは?」と聞いた。「あたしと姉さまと、どっちが好き?」

「そんなのわかんないよ」ハヤオは言った。「まだよく知らないもの」

「そうよね」妹娘は言った。

それだけのことなのに、なぜかハヤオはずっとむしゃくしゃして、その日はめちゃくちゃ薪割りや水くみにはげんだので、ヒルコもツマツも何だかあきれた顔をしていた。(つづく)