水の王子・「沖と」10

第九章 イナヒ

イナヒは村の中を走り回っていた。

どの家も、どの家も、がらんとしていて、誰もいない。

道にも畑にも、見渡す限り、人や生きものの姿はない。

いったい何が起こっているのか、イナヒにはさっぱりわからなかった。

何となく今朝から、村の様子はおかしかった。

たくさんの人がいつになくあわただしく村の道を行き来し、祭りでもあるのかと思ったが、そんな楽しげな顔は誰もしていなかった。

その内に岬の根もとの囲いから動物たちがいっせいに放たれ、その多くが草原へ向かって逃げて行った。

イナヒもなぜかそうしたかった。この村にはいない方がいい気がしたのだ。

だが、タカヒコネといっしょでないといやだったから、彼をさがしたが、なぜかどこにもいなかった。

朝は寝床でいっしょだったし、よく寝ていたから昼近くまで眠っているのではないかと思って、ちょっと外を歩いて来ようと出かけて戻って来てみたら、もう寝床は空で、窓も開け放しになっていた。

それでもその内、村のどこかで会えるだろうと、いそうな所をぶらぶらさがして回ったが、どこにも彼はいなかった。

その内にふと気がつくと、人の姿が減っていて、間もなく誰もいなくなった。

墓場まで足をのばしてみたが、光の中に金色の木々がゆれているだけで人の姿はなく、岬の先の酒場の回りもがらんとしていて、窓もとびらもぴったりと閉ざされていて入れなかった。

次第に不安がつのって来て、気づくと口を開いてはあはあ息をしていた。

※

反対側の岬の先にも走って行ってみた。そこの灯台の入り口も閉ざされていて、畑にも洞窟にも誰もいなくて、温泉の煙だけがもくもくと流れていた。

のどがからからになったので、小川で水をがぶがぶ飲んで、また村に走って戻った。白い大きな船が草原の方へゆっくり飛んで行くのを見送って、誰もいない果樹園や薬草園のあたりをかいで回ったが、タカヒコネの匂いはどこにもなかった。顔を上げると岩山にあったはずの大きな洞窟も消えていて、くずれた岩だけが重なっていた。

どうして誰もいないのだろう?

皆はどこに行ったのだろう?

不安がつのる。悲しみがこみ上げた。イナヒは途方にくれながら、やみくもにあたりを走り回り、ときどき疲れて座りこんでは、はあはあと息をはずませた。

どこか、海岸の方で人声がしたようだった。そう言えば船があったと思い出して、彼は疲れて痛み出した脚をひきずり、浜辺に向かってかけ出して行った。

しかし、船の姿が目に入ったとき、そんなことはもう気にならないほどの目の前のながめに、彼はぴったりとまってしまった。

たったさっきまで走っていた岬のはしがもう見えない。

空まで届くかというような、まっ黒い波の壁がうねりながら入り江の上にそびえ立ち、灯台をすっぽり飲みこみながら、岬のなかばまで押しよせている。

脚をふんばってようやく立ち、じりじり後ずさりしながら、声を限りにイナヒは吠えた。吠えて吠えて、吠えまくった。戦いをいどんだつもりだったが、実際にはそれはただ、かん高い悲鳴でしかなかった。

※

小さい白い光のように、その時、薄暗い空を横切って、小舟がひとつ飛んで来た。海岸線を見回っていた、タカヒメの舟だった。

イナヒの声を耳にした彼女は、横目で津波をにらみながら舟を斜めに急降下させ、その勢いのまますくいあげるように、イナヒの首をつかんで引き上げ、後ろの席に放りこんだ。

ぎゃいんと情けない声を上げながら、イナヒは舟底にころがり、そのままそこにうずくまって丸まった。舟は一気にまた上昇し、村の上を越えて草原へ向かった。

※

タカヒコネはイナヒの声を聞いた気がした。クシマトに包まれたまま、身をのり出して村を見下ろす。白い小舟が飛び過ぎて草原の方へ行くのが見えた。それを見送るひまもなく、やや大きめの白い小舟が、津波と競い合うように、一気に沖から接近して来た。

※

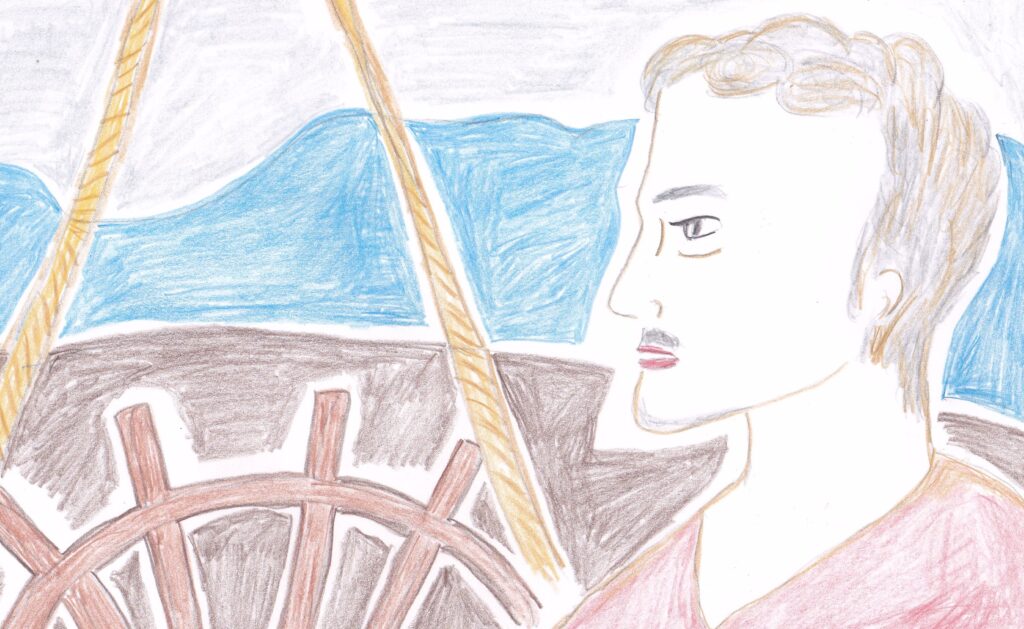

浜辺に並んだナカツクニの船の上では、このとき、いどみかかるように、いっせいに次々と帆が上がった。すべてのへさきで船乗りたちが、かじと帆綱をつかんで、押し寄せる波に目をすえた。たくましい男女にまじって、長い髪のきゃしゃな少女や、しなびたようにやせて小さな白髪の老人もまなじりをひきしめ、沖をにらんだ。青ざめている者もいたが、大半は不敵な薄笑いを浮かべ、酔ったような光を目にたたえていた。「来るぞ来るぞう!」とサルタヒコが声を張り上げ、「待て待て待てえ」と誰かが応じた。「見極めろ! 風を読め!」という叫びが次々に上がり、ひとりでに上がるときの声が、とどろく波音と入り混じった。前のめりになり、肩をいからせ、足をふみかえて、彼らはのしかかるように、波に向かって身構えた。

近づく小舟をタカヒコネは見た。潮のしぶきにすっかり汚れたクシマトを通して、舟も乗り手もぼんやり曇ってかすんでいる。白い衣はいずれもタカマガハラの戦士のようだ。へさきで一人がかじを取り、その後ろに二人が抱き合って立っている。

二人? おぼろな影がもうひとつ、その前に浮かび上がったように見えて、タカヒコネはまばたきした。

もう津波の壁はそこまで来ている。とどろく音がすさまじく、しぶきがクシマトをばちばちと打つ。その中にたしかに聞き覚えのある声が「タカヒコネ!」と呼ぶのが聞こえた。三人目、いや四人目のおぼろな影が、手まねで宙を開いては押さえるしぐさを何度もくり返している。「広がれ! かぶせろ!」と声が聞こえた。「上から! おおえ! 広げろ! できるだけ、広げて、かぶせろ!」

津波がおおいかぶさって来る。かろうじて避けて小舟は、ひるがえるように離れて行った。

広げて、かぶせて、上から、おおえ。

タカヒコネはそんなことができるかどうかも考えなかった。何かの風景のようなものが幻のように目にうかび、彼はそのまま、それを口にした。「クシマト」と彼は両手をマガツミのかたまりに、ひしと押し当て、つうっと集まって来たいくつもの目を見つめて語りかけた。「広がってくれ、できるだけ薄く、でも強く。そして上から村全体をおおえ。できるだけ広く。かぶさって、津波を防いでくれ!」

※

クシマトは命令を聞いた。どうしていいのかわからないまま、待ちに待っていた指示だった。

全身で、彼はそれを受けた。

できる限り、薄く、薄く、途方もなく広く彼は四方に広がった。のしかかって来る津波の下をかいくぐり、村との間にすべりこんだ。タカヒコネを持ちつづけてはいられなかったから、できるだけそっと、木の枝の上に置くように落とした。

広さは少したりなかった。二つの岬と湖はおおえなかった。だが、村の中心の家々と林と砂浜、並んだ船々と渚、墓地と畑のはしまでは、何とかおおいかぶさって、たちまちその上にどうんと津波が打ち上げて来た。

川の河口はふさげなかった。そこから津波が逆流しかけたが、波の手前に重なりたまっていた海中のマガツミたちのかたまりが、波に押しつけられておのずとぴったり、そこにつまった。草原から流れ込む口の方はクシマトのはしが、何とかおおって押さえつけて、くいとめた。

岩山の途中まではおおえたが、頂上まではたりないで、てっぺん近くははみだした。しかし、どのみちそこまでは波はとどかず、上から突き出た巨大な木は、波の上に出て、しっかり枝をうずまく風に波打たせていた。

浜辺の船のりたちと広場の村人たちは、あまりのことに声も出ず、あっけにとられて、ただ見上げていた。彼らのすぐ上には、木々の梢や家々の屋根や船の帆柱に支えられて、透きとおる薄い膜が天井か空のように広がり、その上をさかまきうずまく水がゆらりゆらりと波うっていた。黒いと思っていた水は、下から見ると案外青みがかっていて、その上の本当の空の光をとおしてうす緑がかって見えた。

ぼきぼきと木の枝を折りながら、なかば落っこちるように草の上に下りて来たタカヒコネに、タカヒコが「どこから来たんです!?」と叫んだ。「どこにいたんです!?」

「こっちが知りたい」タカヒコネはうめいて何とか立ちながら、タカヒコを見返した。「君、今さっき、おれに会ったか?」

「さっき?」タカヒコはますます混乱した。

「何のことです? お会いするのは久しぶりです」

「だろうな。まあいい」タカヒコネは手をのばした。「何かしてるんなら手伝うよ」

「津波にのまれたときのための対策だったんですが」

「続けろよ」タカヒコネは言った。「安心するのはまだ早い」(つづく)