(35)子どもたちが皆ナイフを持っていたころ

(浅沼稲次郎・鉛筆削り・お嬢様)

ナイフが消えた理由

多分、私が小学校のころは、子どもたちは男女を問わず、皆ナイフを持っていた。肥後守みたいな、小さいがその気になれば人を殺せるぐらいのナイフだったろう。

多分とか、だろうとか、記述がいまひとつ、あいまいなのは、私は持っていなかったからで、このナイフは鉛筆を削ってとがらすためのものだったのだが、私は母に鉛筆を削ってもらっていた。

いつまでそうだったか覚えていないが、中学校のころまでは確実にそうだった。記憶がないほど、ひとりでに、鉛筆はいつも、ぎんぎんにとんがったのが、五六本そろって、きちんと筆箱に入っていた。母は私が空の弁当箱を渡し忘れると、洗うのがめんどうくさいと翌朝ひどく怒ったように、弁当作りは好きでなかったようだが、鉛筆削りはそうではなかったらしく、まるでおとぎ話に出てくる働き者の小人のように、いつの間にか私の筆箱を開けて、鉛筆をとがらせてくれていた。

幼い子どもたちが、ほぼ一人残らず、殺傷能力が充分のナイフを持って学校にいたというのは、今考えるととんでもない危険な状態のような気がするが、田舎の元気な子どもたちであふれていた私の小中学校でも、それがもとでの刃傷沙汰や事故は起こった覚えがない。むしろ、とんがった鉛筆の芯がささってけがをした子どもがいたことは、一度あったような気がする。

教室からいっせいにナイフが消えたのは、当時の社会党委員長の浅沼稲次郎氏が演説会場で右翼の少年山口二矢にナイフで刺殺されるという、テロ事件が起こったからだ。そのころは与野党の要人にもボディガードなどは、おそらくついていなかったのではないだろうか。それだけ誰もが予想できない、衆人環視の中での犯行は衝撃的で、新聞の第一面に大きく載った刺殺の瞬間の写真を、よく覚えている。

当時中学生だった私は、そのことについて、「こんなテロが許されるなら、デモやその他で平和的に抗議や要求を行って、何も変わらず聞き入れられないのが、非常に空しくなる」という意見を、大人の男性の名前と年齢を詐称して新聞に投書し掲載された。いくつかの新聞に同様の内容を、表現や名前は変えて書いて、どの新聞社かからは図書券ももらった。

ネットなど何一つない時代に、私がした初めての社会的発言だった。年齢等を詐称したのは、子どもの投書だからと特別扱いされるのが、漠然といやだったからだろう。時代が何か大きく動いて行く中で、何かをしないではいられない気持ちにかられてもいた。

多分、あの投書は私のナイフだった。刃のかわりに文章を使う方法を、ひとりでに私はあの時、選択したのかもしれない。

ぶかっこうな鉛筆削り器

その事件は、もちろんいろいろと大きな反響を呼び、長いこと話題にもなった。そして間もなく学校には刃物を持って来てはいけないということになって、子どもたちが休み時間に机の上にチリ紙を広げて、ナイフで鉛筆を削る風景も、次第になくなって行った。

自分はナイフを持たず、鉛筆を削ったこともない癖に、私はこの処置に強く反発し、不快感を持った。それで何かをしたり誰かに何かを言ったりすることはなかったし、新聞への投書もしたわけではない。ただ、ナイフの携帯を禁じることが、この問題の解決につながるということが、どう考えてもちがうと思った。生徒が鉛筆を削るのに使うためと、教卓に取りつけられた、ぶかっこうで大きい鉛筆削り器も嫌いだった。もちろん、それはまだ電動ではなく手回しのハンドルがついている手動式だった。今なら誰もが持っている、小さい普通の鉛筆削りが、いつから出回り始めたのか、それも私は記憶にないが、まだそうたくさんは見かけなかったようだ。

信じられないかもしれないが、当時はそのナイフ禁止令に対して、マスコミや識者の間では、けっこう反論、異論もあった。まだ子どもだった私は、どうせそういう世間の動きにもけっこう影響はされていたはずで、だから、何となく私が好きな、共感できる識者や論者たちが、わりとそういう反論や異論を唱えていたことに、自分の好むのは、こっちの流れだと感じてナイフ擁護をしていた可能性もある。

そのような人たちの主張の根拠は、私と同様「それは、このような事件を防ぐ方法として有効でも正しくもない」というのと、わりにあったのは「自分で鉛筆も削れない子どもたちを作るのはよくない。子どもたちが不器用になる」というものだった。

ちがうのが当たり前

私は自分が鉛筆を削ったことがなかったから、後者の意見には明確にコメントのしようがなかった。その時代、自分で鉛筆をナイフで削らない私のような子どもは、おそらくとても少なくて、私のクラスや学校では皆無に近かったのではないかと思う。

それでも私が特に他の子どもたちから特別視されず、いじめられもしなかったのは、もともと私が小学校に入るまでは、まったくといっていいほど、他の子どもたちと会うこともなく、石の塀に囲まれた森のように樹木がぎっしりの庭の中で、村医者をしていた祖父の医院と住居が並んだ大きな家で暮らしていて、近所の子どもたちからは「板坂のあんし」と、呼ばれていた、すでにもう、人とちがうのが当たり前のような状況だったからだろう。

「あんし」というのは「あの人」の意味だ。私のいた地方は江戸時代の飛び地かなんかで直接の殿さまが身近にいなかったせいか、敬語というものがほとんどなかった。「し」は「衆」のことだろうと私は考えている。それは、目上の人でも、自分の子でも、「あんしが」「こんしが」と、親近感も距離感も適度にまざった言い方で使われるのが常だった。否定や敵意をふくむこともある一方、好意や敬意がこめられることもある。何となく自由で大ざっぱな、私の好きなことばである。

そこは、特に貧しい地方ではなく、むしろ豊かな農村だったが、当時の子どもたちは男女を問わず一家の立派な労働力で、小学校には「稲刈り休み」「田植え休み」というものがきちんと一週間近く設定されていたし、帰宅すれば多くの子どもが家事はもちろん、牛や馬の世話もすることがあった。帰ったら本を読むか勉強をするしかない私が、成績のいい優等生になるのは当然で、私の能力の高さを特に証明するものではないと、家族も私も考えていた。一方身体能力はどん底の体育の劣等生で、ナイフも使えずマッチもすれない生活能力ゼロだったし、よかれあしかれ、普通の基準は私にあてはまらなかった。服装も、特に贅沢ではなくても、赤いオーバーを着ているだけで、お嬢さまかお姫さまのように思われていたかもしれない。

そういう、あらゆる点で「基準外」の存在として、私は皆に受け入れられていたのだと思う。多分、鉛筆を自分で削らないくらい、今さらどうってことでもなかった。

汚れたパンツを洗ったからって

ちなみに、今でもごくたまに、幼いときの友人で、私を「何もできない世間知らずのお姫さま」と普通に見たがる人がいて、そんなに人間がティラノザウルスかアンモン貝みたいに化石化して老境にいたれるほど、日本と二十世紀はユートピアだったと思うのか、いや、そんな幻想をいまだにしっかり守っていられる、この人こそ、どんな人生送ってきたんやと、いろんな意味で愕然とすることがある。それはまた、カルチャーセンターなどで、これまたごくたまにお目にかかる、大学の先生は高給取りで変人で世間知らずでかわいい人というイメージを絶対変えない人とも共通する。私が職場の矛盾や生活苦や老後の不安を口にしても、聞く耳もたずといった勢いで笑って否定し、この人にとって私は人間離れした苦労知らずの聖職者であってほしいのだろうなと、索然とした思いにかられる。

正直言って、この「大学の先生や知識人は世間知らずでかわいい」ということにしておきたい傾向は、小川洋子や筒井康隆など、私がわりと好きな作家の小説にも、根強く見えておぞましい。以前加入していた、市民劇場の、言ってみれば民主的な演劇でもときどき激しくうんざりしたのは、偉大な芸術家や学者が奥さんや恋人や女の目から見ると、わがままで弱くて幼稚な子どもと、上から目線でにたにたするような描き方で、そして客席の多くは女性の観客たちがそれに共感連帯して「オトコって、えらそうなこと言ってもコドモよねえ」とうしうし喜んでいる様子が、もう本当に醜悪だった。

私はそういうカリスマ性満載の偉大な学者や芸術家の、子どもっぽさや無邪気さやばかばかしさも存在するのは知っているが、それ以上に第一流ともいう存在になればなるほど、これまで一人の例外もなく、彼らは礼儀正しく常識人で、政治的戦略にたけ、したたかで、凄みもあることを痛感し、骨身にしみている。彼らをバカにするのも、知った気になるのもいいが、せめては、それらのすべてを、そして自分には絶対に手の届かないし踏みこめない、その専門分野の業績を、一端なりとも理解した上で、やってほしい。こっちも下賤な言い方をさせてもらえば、「その人の汚れたパンツを洗濯したからと言って、その人を百パーセント理解したと思いこむのは、ただのアホ」である。

削り屑の行方

うわ、何で鉛筆の話から、ここまで脱線するんだろう。

ともかくそうやって、私が釈然としないでいる間に、ナイフはいつか教室から消えた。私が高校では自分で鉛筆を削っていたかどうか、ふしぎなほどにまるで記憶がないのだが、何だかやっぱり好きになれなかった、手回しの大型の鉛筆削り器を家のどこかの机につけて、がたごと削っていたような記憶もかすかにあるから、もしかしたらもうそのころは自分で削っていたのかもしれない。大学に入って家を離れてからは、もちろん自分で削ったし、そのころはもう、今のような小さい普通の鉛筆削りがどこの店でも売られるようになっていた。

もっとも私はその小型の鉛筆削りもあまり好きではなかった。何より削りくずを捨てる場所にいつも困った。国文学の資料調査をしていると、江戸時代以前の古い貴重な資料は、鉛筆でしかメモを取れないので、調査旅行に、鉛筆消しゴムメジャー(本のサイズを測るのだ)とともに、鉛筆削りは欠かせないのだが、削りくずについてはせいぜいハトロン紙の茶封筒を持って行って、そこに入れておくぐらいだった。自宅では一度空になったペットボトルの口に鉛筆削りをはめて使うという商品があって試してみたが、あまりきれいに見えなくて、やめてしまった。

他の研究者でも、鉛筆削りと削りくずの処理をカッコよくやっている人は見たことがない。そもそも、その頃には大抵の機関では電動の大型の鉛筆削り器が常備されていて、自分のものを使う必要もなくなっていた。

短い鉛筆

もう、このところ数年は、調査旅行に出かけることさえ少なくなり、鉛筆と鉛筆削りを使う機会はめったにない。いくら何でもこれでは研究者生命の終わりだから、そろそろ何とかしなくてはと、時々引き出しの奥から出てくる、買いためていた新しい鉛筆の束を見ながら考えていた矢先、古い家の荷物を処分していたがらくたの山の中から、とんでもないものが出て来た。

それは、どうということのない、古いチョコレートの空の紙箱だった。どうせ写真か手紙でも入ってるんだろうと何気なく開けて見たら、あふれるようにこぼれ出て来たのは、極限まで短く削った、鉛筆の山だった。

子どものころ、筆箱の中の鉛筆には皆キャップがかぶさって、削った芯が折れないようにしてあった。今もよくある、銀色の長いスマートな定番のキャップの他に、色とりどりの、さまざまな形のキャップもあった。私は神経質な子で、そのキャップをよくかんで、でこぼこにし、母に怒られていたものだ。

頭にかぶせるキャップとは別に、短くなって使いにくくなった鉛筆にはめて使う長いホルダーもあった。母は「下駄」と呼んでいたのではなかったか。これも今でも変わらないかたちで売られているようだ。

そのホルダーも利用して、母は、長い鉛筆を、本当に使えなくなるぎりぎりまで削って私に持たせたり、自分で使ったりしていた。一度小学校のとき、私は短い鉛筆を先生か参観者の人にほめられ、当時は少し短くなった鉛筆をあっさり捨てる子も多かったので、私は先生に、今考えるとたしかに標準語で「私は鉛筆の絵を描こうと思うの。それを見たら皆、鉛筆を捨てたりしなくなると思うの」と、歯の浮くような申し出をして、松葉杖をついた鉛筆たちが涙を流しているような、そんなに上手でもない絵をクレヨンで描いた。先生はそれを教室の後ろにはってくれて、参観に来たお母さんたちがひっくりかえして作者を見たりしていたのを覚えているが(私は名前を書いてなかった)、もちろん大して効果はあったと思えない。

そんな絵を描く私の精神がいかにチャラくて薄っぺらだったかよくわかる。自分の筆箱の鉛筆が、いつの間にかいつもきれいに削られてとがっているのを、不思議にも思わなかったように、あの、母が最後まで短く削った鉛筆たちが、最終的にはどうなったか、私は気にしたこともなかった。

それが、皆、今ここにある。鉛筆のはしっこを少し削って、母は私の名前も書いてくれていた。小学校の時は「いたさか」、後になってからは「板坂」と。その文字さえも削られるほど、短くなった鉛筆もある。皆、みんな、ここにある。

それは私が幼い時から使った鉛筆の、全部ではないかもしれない。しかし、ひょっとしたら、全部に近いのかもしれないと思うほど、膨大な数だった。

母の骨以上に

鉛筆削り器とは比較にならぬほど、削った部分は長く、芯もまた長く、とがっている。

それでも、折れているものは、まったくないと言ってよかった。

どれも、まちがいなく、母の削ったものである。

言っておくけど、別に泣けはしなかった。全然そういう気分ではなかった。こみあげて来たのは笑いであり、よくもまあ、あっぱれ、やったなおぬし、というような賞賛に似た思いである。それに呼応するように母のどうだというような、満足げな笑顔も浮かんだ。

さてこれを、どうするか。私はしばし考えこんだ(こんなことをしているから、片づけが進まない)。

紙箱もとっておきたかったが、とりあえず、この鉛筆は皆ガラスのびんにいれてオブジェにしようと思った。昔どこにでもよく売っていた、蓋がきれいな色で塗られて水玉模様かなんかになってる、ああいうのに入れて飾ればいい。多分いくつか持っていて、処分しようかと思っていたから、それを使えば一石二鳥だ。

しめしめと思って家の中を探しに出かけたら、まあすべて世の中そんなもんだが、あれだけどこにでもあったような、その手のびんが一個も見つからない。

まああんなのは、どこででも安くて買えるさと思ったから、私はそんなにあわてなかった。片づけに明け暮れて、ものを処分ばかりしていると、たまにはこうして小さい安いものでも新しく何か買えるのがうれしい。

勇躍して街に出かけて物色してみて、驚いた。目星をつけていたアフタヌーンティーをはじめとした雑貨屋から百円ショップにいたるまで、その手のびんが一つもない。あんなものでも強烈にはやりすたりはあるのだと実感した。もっと作りが地味だったり、ふたがしっかり締まるタイプでなかったり、とにかくイメージとちがうのだ。

さんざん、あちこちうろついて数日たったころ(こんなことをしているから、以下同文)、疲れ果てて私は家の近くのなじみの店に転がりこんだ。フラワーショップが主だが、アンティーク風の雑貨も扱っている。

そこで、ずっと前に見て忘れていたが、何に使ったらいいかいまいちわからない、いかにもかわいいブリキの入れ物入りのガラス瓶六本を見つけた。コルクの栓もしっかり閉まるし、何よりレトロな雰囲気がいい。

買って帰って、鉛筆をつめた。果たしてしっくり、ばっちり似合った。少し余った鉛筆は、当初の計画通り、一つ出てきた、きれいな蓋のガラス瓶につめた。

買ったお店に持って行って見せびらかして自慢したあと、今は棚に飾っている。紙箱の使い方はまたゆっくり考えよう。

あらためて、一本一本よくながめると、母の手が削った芸術品でもあり、何だか母の骨以上に母の一部のような気がする。

研究室の風景

こんなことをしている間に、思い出したことがある。

大学の研究室には、例年私が卒業論文を指導する学生たちが、十名前後出入りして、時にはたまり場と化していた。

私は結婚も子育てもしたことはないが、たまに「男の子を育てると」云々といったエッセイを読んで、わずかに「たしかになあ」と理解共感できるのは、男の子はとにかくよく食べるということで、特に男子学生だけと女子学生だけのときでは、研究室に常備しているお菓子や飲み物の消費量が圧倒的にちがうのである。

それだけでなく、これは個性の問題もあるだろうが、ある年の男子学生たちが仲よしでぎゃーぎゃーうるさくて、私にも平気で文句や口答えをする関係で、その翌年が若草物語もどきに上品でひかえめな優等生の女子学生ぞろいで、私はどっちとも楽しくつきあっていたが、どっちかに耳のチャンネルを合わせていて、切り替えるのを忘れていると、女子学生たちの気持ちや希望がまったく聞き取れず、男子学生たちの抗議や要求で耳がつぶれそうになるということは、しばしばあった。

「いいかい、あの女の子たちは、いやなことでも静かに『はい…』としか言わないんだよ。その微妙な声のトーンで、あ、これはやめようとか、うん、これはいいんだなとか決めるしかないんだからね私は。その繊細な会話に身体と耳をセットしたまま、あんたたちに会うとだね、ぎゃーぎゃーわーわー無駄も多い意見や反論がどわーっと押し寄せて来て、何を聞くべきかの選択さえできん状態になるんだから」と、男子学生たちに、よく言っていたものだ。

生き残る語り部タイプ

そういう男子学生の一人で、細身でメガネで、しっかり者の、アメリカ映画の群像劇だったら、青春物でも戦争物でも西部劇でも、ちゃんと戦闘にも恋愛関係にも参加して、それなりの役割をしっかり果たしながら、絶対最後まで生きのびて、仲間の華麗な最期などを後代に伝える語り手になるだろうというタイプの学生がいた。私の研究室では、前年までの習慣は絶対に継承しないことが伝統になっていて、卒業のときの私や研究室に贈る記念品も、例年あったりなかったりで、誰も気にしてなかった(と思う)。

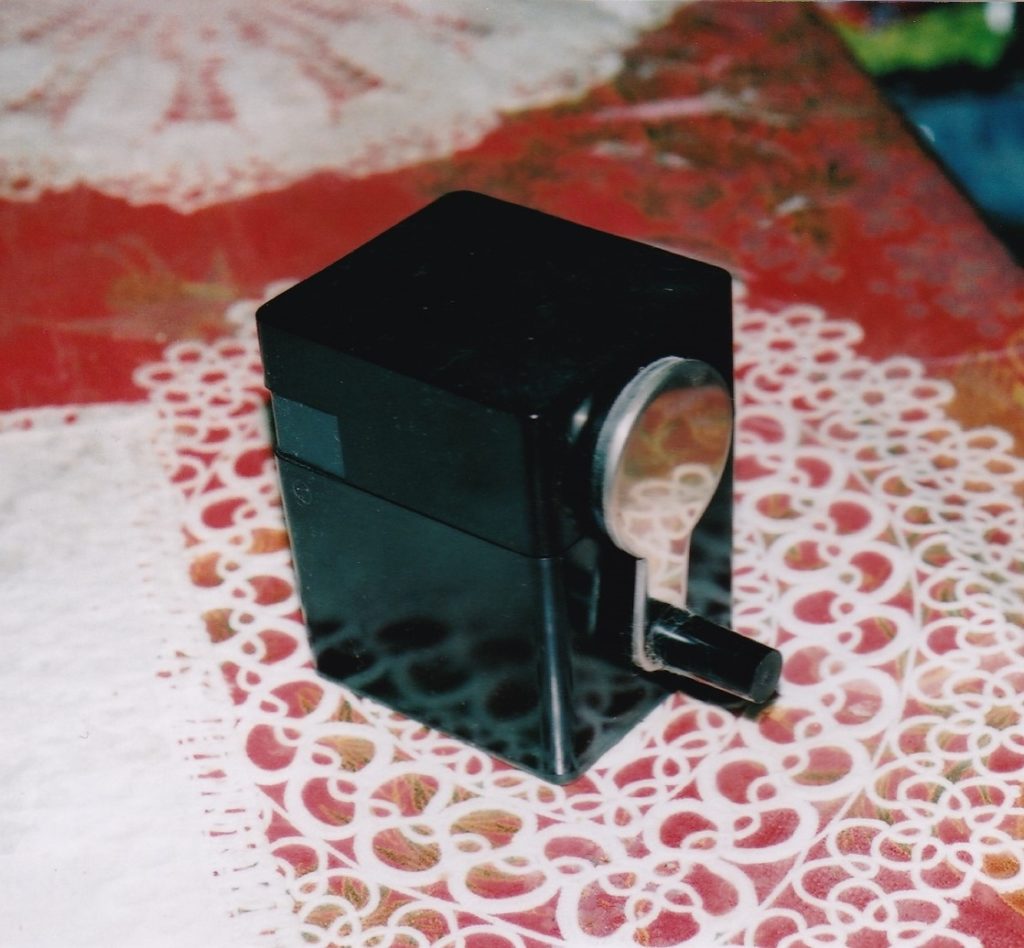

その時の卒業生ははたしかポットか何かをくれたのだが、それとは別に彼は個人的に、研究室への贈り物として、小さな黒い鉛筆削り器をプレゼントして行った。「これに僕の名前をつけたりしないように」と研究室のノートに書き残して行ったのも、そういう悪ふざけをしそうな私や後輩たちを見ぬいた的確な注意だった。

私はその鉛筆削り器はなぜかわりと好きだった。昔、ナイフに変わって小学校の教室に出現した、ぶかっこうなものとはちがって、小ぶりで瀟洒で無駄がなく、名前はつけるなという彼の心配ももっともなように、どことなく彼に似ていた。停年退職して研究室をたたんで荷物を整理したあとも、ずっと身近な棚に何となくおいていた。もう鉛筆を使うことも削ることもめったになかったから、ながめているだけだったが、それでも見るたび彼を思い出し、他の学生を思い出した。

数年前、もといた大学の非常勤の授業で、かわいい女子学生が一人あいさつに来て、折り目正しく自己紹介し、彼の娘さんだとわかった。年賀状のやりとりしかしていないので、元気でいることはわかっていたが、彼が今、校長になっていることは、娘さんの話で初めて知った。私が年をとるわけだ。

私はあいかわらず、ナイフは使えず、鉛筆も削れない。しかしこれからは、資料調査に出かける前には、母がしていたように、家で鉛筆を削ることにして、この、彼のイメージにふさわしく、しっかり生き残っている鉛筆削り器を使ってみるのもいいかもしれないと考えている。(2018.1.26.)