「老人と海」を読んだ

何だか疲れている。やりたいことがありすぎるのに、気候のせいで身体が思わぬダメージを受けてるようで、だらけたものか、がんばったものか、迷っているのが、また疲れる(笑)。

「老人と海」の小川高義訳を読んだ。多分私、これちゃんと読むの初めてなんだわ。この年になってまあ。しかも「白鯨」を、これもまた読んだかどうかあいまいで、それとごっちゃになってるという、関係者愛読者のすべてから、しめ殺されそうな状況だもんで、逆にいろいろ印象的だった。

感じたことがありすぎて、個条書きにして見ちゃう。

◯慕ってくれる少年やら、周囲の人々との関係やら、仕事人としてちゃんと生活し自立しているなど、この老人が決して孤独にも不幸にも見えないのは、逆に今の日本の状況のせいなのかなあ。五十年も前なら、きっとちがっただろう。

◯私はたいがいの小説や映画では、エイリアンも含めて人間以外の生き物の方に肩入れして読んでしまうのだが、この小説の「魚」については、全然同情や哀れや共感を感じないで、どういうか、しっかりと尊敬対決できる「相手」「敵」としてしか見られず、しめっぽい悲しみをまったく感じなかった。堂々としすぎていたからかしら。自分でもとてもふしぎ。こんなに「人間側」に立って読んだのは初めてかもしれない。

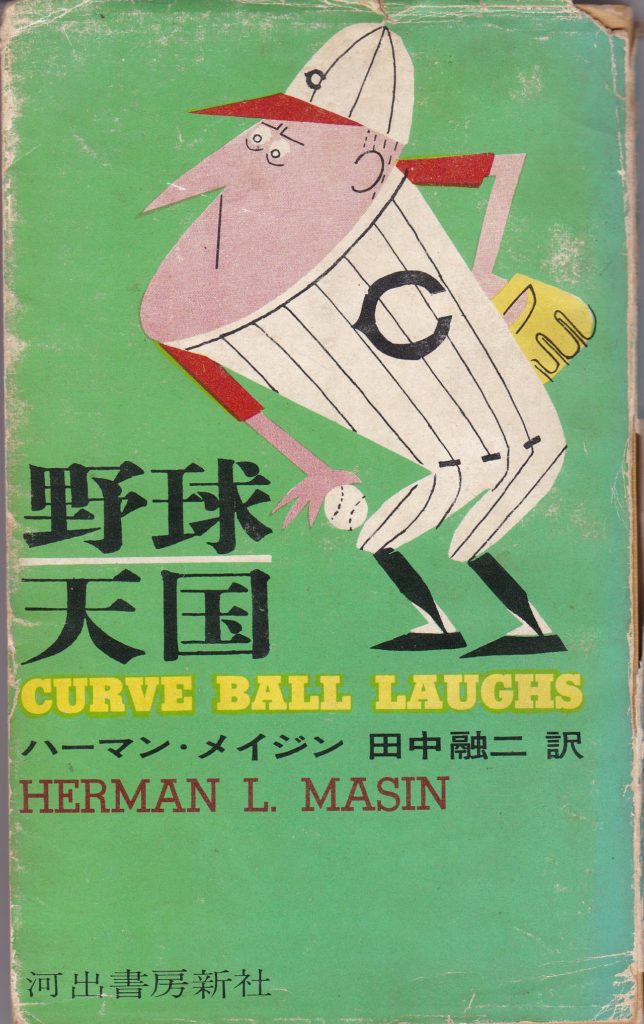

◯何しろ「白鯨」とごっちゃにしてたもんだから、少年との会話で愛読書の「野球天国」でおなじみの大リーグの監督や選手、ディマジオの名や試合結果の話題が頻出し、老人の捜索に沿岸警備隊が出たとかいう文章が出ると、えっ、おい、そんな新しい時代の話だったのかよこれと、びっくりして、そのショックも楽しかった。

◯老人が数日海上で魚と格闘しつづけながら、その前やその間に取ったマグロやトビウオを生で片手でちぎって食いながら食事をするのが、もうシビれる。「塩かレモンを持ってきておくんだった」と、くりかえし考えるのがまた。刺し身が食べたくなっちゃった。

◯魚との格闘や前後の随所で老人は、「あの子がいたらな」と少年がいないのを残念に思う。だけど実際には彼は、つきまとう少年を家族がいるのだからと、きちんと距離をおいて近づけない。その潔さと強さがあってなお、海上で「あの子がいたらな」と、くり返しつぶやける存在があることが、何だかとても幸せなことのように思う。

◯誰もが知ってる話でネタバレにはならないだろうと思うけど、魚との勝負には勝ったもののハッピーエンドにはならない。そりゃこれで大儲けしてウハウハだったらもう、スピルバーグの映画だろうから、サメに獲物をあらかたかっさらわれて、骨だけを持って帰る羽目になるのは、小説としてはまあしょうがないけど、読んでてガキみたいに、やたらくやしかった。サメめと思った。だけど、その骨や残りで、皆からは仕事を評価されるわけだから、このラストは完璧に悲劇ってのでもない。その甘さがまたよかった。

◯しょっちゅう、ひとりごとを言いながら仕事を続けて戦って生き抜く、このスタイル、魚なみの見えない巨大な敵のいろいろと戦っている私の日常とも重なって素敵だ。そういう風に利用したくなる、利用してる人って、そこそこ多いんじゃないかな。

◯この老人に近い存在を思い出すなら、実は誰より私の母だ。死ぬまで一度も、泣いたのも悲鳴を上げたのもため息をついたのも見たことがなかった。いつも笑うか、怒るか、黙るかの人だった。生き方も考え方もとても似ていると思うだけに、九十過ぎた田舎の家の一人暮らしで、ときどき「あの子がいたらな」と私のことを思ったりしていたかと思うと、ふと気が重い。しかし、男女の差ということではなく、何かがちがう気もするのよね。それが何かはまだわからないが。

七夕の窓べのディスプレイがわりと好評みたいだから、少し遠景もあげておきますね。ぱらぱら雨のふる中をさっき何とか笹に結んだ短冊と飾りを外しました。立派に役目を果たして青々ときれいな笹に、あらためてほれなおしています。来年も頼むよ。