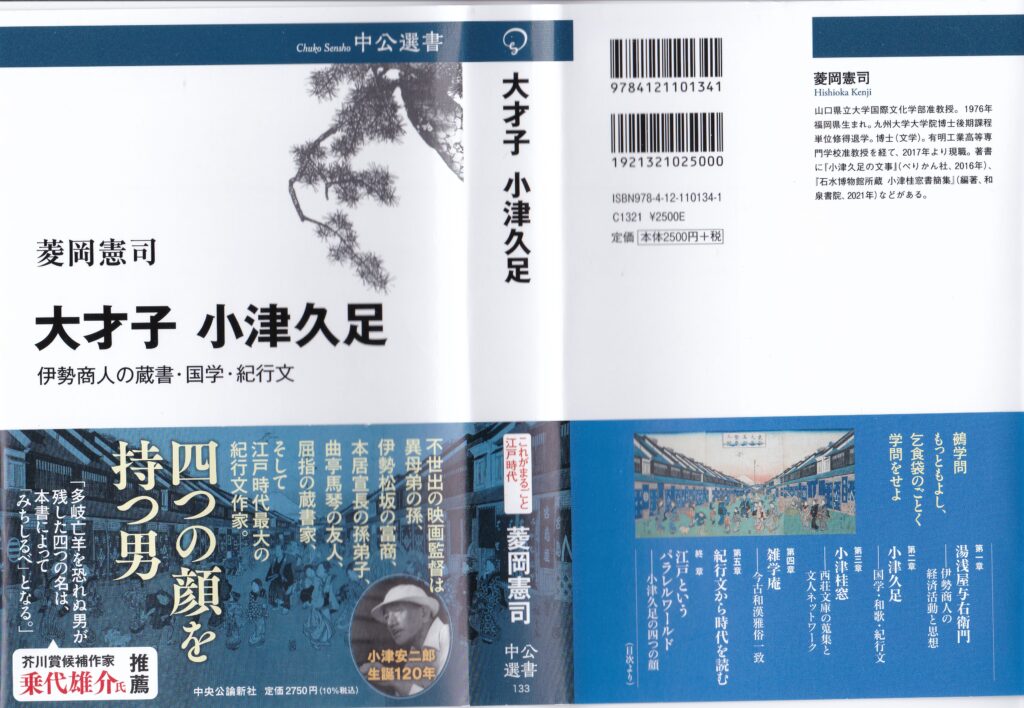

『大才子・小津久足』感想(10)

写本と版本

叔父の板坂元は、江戸時代について書いた本の中で、「本の山を積み上げたら、中世に比べて近世は、写本に対する版本(板本)の山が画期的に圧倒的に増えているのが特徴」と言っていた気がする(多分、「町人文化の開花」)。印刷技術の発達により、それまでとちがって多くの本が出版されて流通した。たとえば初期の西鶴の本が「好色一代男」みたいな町人向きの内容でも、本は見るからに立派で堂々としており、末期の草双紙とまとめられる小さめの本はどぎつい色の表紙や粗悪な紙や左下には唾をつけてめくった後がほぼ全部に残るなど、時代が下るにつれて本当に庶民的なものになってきたのがわかる。

と言っても、そういう本を庶民に提供するのは主に貸本屋で、それも店の方が本をかついであちこち回って、回収しては新しい本を貸していた。また、誰かが読み上げるのを皆が聞いて楽しむような場合も多かった。

もう少し程度の高い知識人たちが楽しむ本はどうだったかというと、久足ほど膨大でなくても、彼らは本屋から購入したものを、たがいの間で貸し借りして写本を作っていた。菱岡氏が指摘するように、久足のように財力があってたくさんの本を所持すれば、それだけ同じような蔵書家から貴重な本の貸し借りができるし、所蔵する写本も増えて行く。もちろんそのためには、本の扱いに関する知識や心遣いをはじめとした相手との信頼関係が必要であって、そのような同好の士たちとの交流を、書簡その他から菱岡氏は執拗に追う。

かつて中野三敏先生は、森銑三の『黄表紙解題』を、「面白いんだけど、あれを読んだらもうその黄表紙を読んだ気になってしまうのが困る」と言っておられた。それと比べるのはおこがましいが、私のこの紹介文だか宣伝文だかを読んで、菱岡君のこの本を読んだつもりになられると、大変に困る。私が書いているのはあくまでも手がかりと骨組みで、実際の久足と蔵書家仲間の交流の過程は、実際に本を読んでいただかなくては、その面白さはとてもわからない。

当時の貸本屋や書店については、多くの研究がすでにある。菱岡君は、それをときほぐして、ないまぜて、久足の本の蒐集とそれをめぐる人間関係についての実像を再構築して行っている。その中にはうっかり見落としそうな細かいこと、たとえば本を送ってくれたときの包み紙が本を傷めそうなので以後は使わない方がいいだの、あの蔵書家は本の扱いが信用できないのでつきあっておらず、直接本を借りられないからそちらから借りてくれないかだの、さまざまな記述が登場して飽きさせない。

蔵書家どうしだけではなく、古書店が果たす役割も大きい。それらの店の評価、カタログを見ての注文の手続き、入札会場の様子など、江戸や京坂、伊勢などの広範囲で本がうごめき、広がって行く場面のひとつひとつが、写真でみるように細かくあきらかにされる。ここまでリアルに当時の状況を知れるのは、何という幸福かとさえ感じさせられる。

実感の裏打ち

それはまた、私自身のこれまでの乏しい実体験のいくつかとも一致する映像だ。

サボりがちだった読書会で、江戸の文化人や知識人の書簡を読んでいたときも、そこには実にしばしば、書籍や蔵書にっついての質問や依頼や言及があった気がする。久足ほどでなくても、彼らは常にそうやって情報を交換し、書籍や資料を貸し合って、写本を作っていたのだろう。

古川古松軒の「東西遊雑記」は江戸時代の紀行の中でもかなりよく知られて読まれていた書だが、南部藩の悪口を書いていたりしたからか、出版はされていない。しかし全国に驚くほどの数の写本が残っていて、数多くの挿絵まで彩色もしてそこそこ忠実に写されている。中には目をこらさなければならぬほど版本と見まちがえそうな整然とした字体のものもあって、これはおそらく貸本屋が作って貸し出していたものだろう。しばしば指摘されるように、江戸時代には出版さえしなければ、けっこう自由に本は読まれて流通していた。写本には、そのような役割もあったのだ。(なお、この「東西遊雑記」については東京大学南葵文庫の一本が、他の写本とちがって、より原型を残している貴重な本である。早急にどなたかが翻刻出版してほしい。私がやればいいのだが、そのヒマがあるかどうか。)

また、遠山の金さんで知られる遠山景元の父遠山景晋(昔、親子でテレビドラマにもなった)が幕府の命で北海道を視察したときの紀行「未曾有記」(国書刊行会「叢書江戸文庫・近世紀行集成」に私の翻刻と解説がある)もかなり写本が残っているが、たいがい滅茶苦茶なまちがいも多く、私が見た限りでは無窮会文庫の写本が一番きちんとしていたと思う。(もっとも、意味がよく通るきれいな写本というのも曲者で、写した人が自分で判断して意味がわかるように手直ししつつ書いている可能性もある。まだ意味不明でも、どうやら元の字のかたちを精一杯なぞったのだなという感じの稚拙な書写の方がかえって元の文章を類推しやすいこともある。しかし、これはそうではなくて、本当にきれいな写本だった。)

何でこうはちゃめちゃな誤写が多いか不思議だったが、一つの写本のあとがきか何かを読んで納得した。「未曾有記」は数巻あるが、上司の景晋に、どうしても読みたかった部下たちが借りて、一晩で分担して必死で写したのらしい。後でそれをまた書写して各自でわけたが、それがまた火事で焼けたりいろいろして何年も経ってから朋輩の一人に会って、まだ保存していたのを貸してもらって写したとか何とか、細かい事情が書いてある。久足たちのような蔵書家や知識人でなくても、そうやって貴重な情報を得るために、当時の人たちは写本で書籍を広めたのだ。

菱岡君が描き出す、久足とその書籍をめぐる状況は、そのようにばらばらに体験していた私の実感と矛盾しない。むしろそれらを結び合わせてパズルのようにはめあわせてくれる。

そして、その全体の底流に、江戸時代にもなお根強く存在した、写本こそ本来の伝統であるという意識をしっかり再確認できるのもありがたいし、たとえば久足が、「自筆」にこだわるが、自筆でなければ、たとえ複写の複写でも特に気にしていないようだ、という指摘なども小さいけれど、とてもうれしい。

久足は只野真葛女史(夫が高群逸枝の配偶者もどきに妻の学業に献身していたらしい)と上田秋成の本に特に思い入れがあったらしく、また円山応挙などの書画にも愛着を覚えていたようだが、そのへんは、ぜひもう、この本を読んで見て下さい。