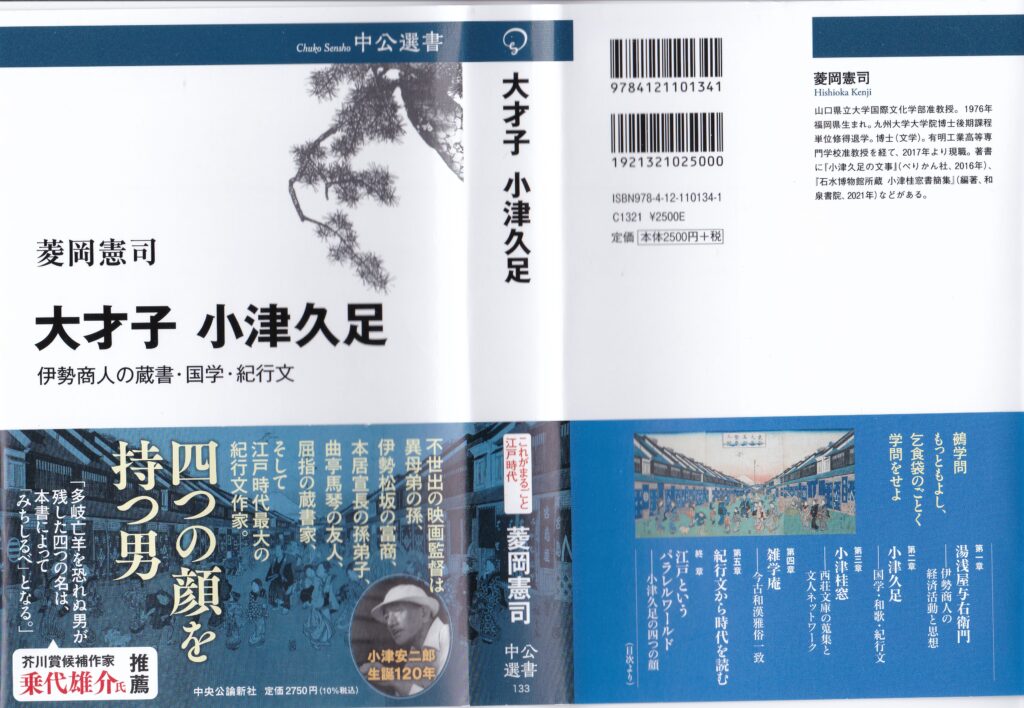

『大才子・小津久足』感想(16)

どれもこれもが名作に見える

前回の話が著しく途中で終わったので、少しくり返すと、要するに、紀行を紹介する論文はなかなか面白く書くのが難しく、だから私は、一つの作品を紹介するのではなく、作者の全体像の一部として紹介するか、女流や登山や九州といった、いろんなジャンルの作品をまとめて、その傾向や概要を述べるといった二方向で論文を書いて行くことにしていた。

いわばもう、ひたすらに力技で、金と時間と体力を湯水のように使ったら、これは何とかやってのけられて、そうやっていくつか論文を書いたり学会発表をしたりしていたら、何しろやっている人が少ない分野なので、だんだん近世紀行の研究者として覚えてもらえるようになり、いろんな人から紀行の話をもちかけられるようにもなった。

私はあまり人づきあいのいい方ではなく、というか、学生と漫画や映画の話ばかりしていて、研究者どうしの交流はサボりっぱなしだったから、入ってくる情報はそんなに多くはなかったが、それでも、そういう話をしていて、次第に気づくことがひとつあった。

いろんな人が紹介してくれる紀行の中には、もちろん面白いものもたくさんあった。中村幸彦先生が教えて下さった「海陸世話日記」もその一つで、私は夢中になって読んだが、「面白いですねえ」と言ったら中村先生は「まあ、古めかしい文章ですわ」と笑っておられて、私は先生よりもきっと好みが雑だったのだと思う。

だが、その一方で、「面白いよ」と推薦してくれる紀行で、わりと普通じゃないかと思えるものも多かった。私の鑑賞眼が未熟だったということもあるかもしれないが、次第に私は、もしかしたら紀行に関して面白い論文がなかなか書きにくいのは、これも理由のひとつではないかと思い始めたことがあって、それは紀行の魔力というか魅力というか、「読んでいると、どの作品も名作に思えて来る」ということだった。特にあまり紀行にふれたことのない研究者が、初めてじっくりひとつの作品を読もうものなら、容易に「隠れた名作を発見した」と感じてしまうことがあるのではないかという疑いが次第に積もり積もってきた。

これが現代の紀行や、諸外国の紀行にも共通する特徴なのかどうか、私にはまだよくわからない。私自身は高校か中学のころ、「どくとるマンボウ航海記」や「ドリトル先生」シリーズの旅の話が好きだった記憶があるものの、常に文学作品で好んだのは旅よりも家、移動よりも定住を題材としたものだった。いつも魅力的な家が起点となって話が展開する「赤毛のアン」シリーズを愛読したのもそれが理由の一つだったし、ドリトル先生シリーズでも、いつも帰宅する日が来るのをどこかで願っていた。だから、そもそも紀行というジャンルにそんなにはまったことがなく、もしかしたらその魅力もよくわかっていないかもしれない。

だからあまり責任を持っては言えないのだが、言ってみれば、どうってことない紀行でも、読んでいくとなぜか一体化していとしくなり、とても素晴らしい作品じゃないかという気になってくるところがある。

誰がどう読んだって、絶対に冗長な駄作であり量だけがやたら多い、「妙海道の記」という写本の紀行がある。私は意地で論文めいたものも書いたが、より詳しくはこのブログにその魅力?を紹介しているので(連載四回です)、それをぜひ読んでほしい。しょうもない作品でもついはまってしまう紀行というジャンルの特徴を実感していただくには、わりといい教材かもしれない。

それでふと思ったのは、私が生意気な若手研究者で、先行の紀行論文がどれも地味でつまらないと、えらそうなこと言ってたけど、案外そういう書き方になるのは、書いている人としては、これは大変面白い名作で、地味な紹介してもそこは誰にもわかるはずだ、っていう気分も関係してるのかなあということだった。余裕というか油断というか慎ましさというか、知らんけど。

日記も紀行と似てるけど、でも紀行の方が日記より自分の心情は吐露しなくていいし、見られたくない日常はさらけ出さなくていいし、通過した地名を羅列さえしとけば作品としての格好はつくし、書く方もあまり決意はいらない。国学者が文章の鍛錬として紀行を書くようになっていたのも、そういう点ではうなずける。書く方も読む方も、あまりべったべたにならず、ほどよい距離を保って仮面をつけていても交流できるのが紀行というジャンルで、だからそういう点では、愛読者には淡白でひかえめな人が多くて、だからあまりがむしゃらでない論文が増えるのかもしれない。

とにかく、そういう論文の多くは、原文をひきつつ、地名を紹介して行くというのが定型のようになっていて、作者の伝記の一部なのか、当時を知るための資料なのか、旅の記録の報告か、いずれともつかないのが私をいらつかせていた。自分がその作品のどこに引かれたのかという熱意が伝わって来なかった。文体であれ構成であれ内容であれ、文学作品としての魅力にほとんどふれていないことが、もどかしかった。

もっとも、ちょっとまた横道にそれるが、論文の書き方は人それぞれで、冷静に距離をおいて突き放した筆致が特徴である研究者だっている。

以前、平安文学の大家今井源衛先生が、ご自分の著書の書評を若い研究者の方が書いたのを、ちっともほめてないし批判ばかりしていると猛烈に怒られて、それこそ舌端火を吐くような反論というか反批判を発表されたことがあった。書かれた方はたまったものではないだろうし、今はそんな赤裸々な論争はまずないけれど、昔は珍しくなかったし、今井先生はそういう激しい時代の最後のころの方だったかしれない。

私たちはときどき先生のお宅にお邪魔してお話をすることもあって、その反論を発表した後でも先生がまだ憤懣やる方ない様子で怒っておられるので、直接の指導学生でない気軽さもあって、私は「でも先生、あの方の論文をいくつか読みましたが、だいたい、ああいう書き方をする方なんですよ。好きなものでも、気が乗らないそっけない書き方をするから、読む方は距離を感じてしまうけど。あれを読んで、先生のご本を読もうという気になるかと言えば、たしかにそうじゃないかもしれないけど、逆に先生の今回の反論読んだ人はその熱量に圧倒されて、多分全員が彼の書評を読みますよ。そこはもう、迫力のちがいというか、書きぶりのちがいですよ」と申し上げたら、先生は「そういう書き方をする人なんだろうね」と少し納得されたようだった。

そう言えば映画「八月の鯨」を見たあとでも今井先生は、老齢の姉妹の姉の方にえらく怒っていらして、「どういうか、器量自慢なんだよね、これが」と私がはっきり気づかずにいた姉の特徴を一刀両断でまとめて見せて、さすがに偉大な文学者だと感心しながら私はまた反論して「しかし先生、全人類をまっぷたつにわけたら、先生は確実に妹(リリアン・ギッシュが演じた、姉につくすかわいい夢見るおばあさん)じゃなくて、あのお姉さんの方に入りますよ」と指摘して、先生は「そうかねえ」と半信半疑の顔ながら不意をうたれたのか反対はなさらず、同席していた後輩(近代文学の狩野啓子さん)が「いいじゃないですか先生。あの妹のような人から大切にされるほうなんだから」と援護射撃をしてくれたこともあってか、皆で笑っておしまいになった。

私は別に先生を煙に巻いて遊んでいたのではなく、言ったことは本心だったし正確でもあったと思っている。中村幸彦先生や中野三敏先生とはまたちがうが、激しくて正直で繊細で荒々しい偉大な個性が今井先生にはあって、指導学生はきっと傷つけられたり苦労したりすることもあったろうが、ある意味無責任な私のような立場からは、やはり尊敬し愛さずにはいられないお人柄だった。

またしても話がどっかに飛んで行きそうだからもとに戻すと、そのようにどこか気のない論文の書き方をする研究者もいることはいる。それが悪いと決まったものでもない。しかし、紀行に関する論文の多くが、ともすればそういう感じになっているのは確率としてどうも変で、ということは、やはり紀行というジャンルやスタイルにも原因があるように思えてならない。(紀行については)うぶな研究者に名作だと思い込ませ、それを紹介するにあたっての努力や工夫を放棄させるという特質が、すべての紀行にはあるのではなかろうか。

「文学として扱う」という意地

そういうこともあって、これも私が紀行研究を始めた当初から、知らず知らず「絶対にここは譲ってなるものか」と決意していたことは、「絶対にどの作品も、『文学』として読み、評価し、紹介する」ということだった。「近世紀行研究法」にも詳しく書いたが、どんな紀行に必ずあると言っていい、面白い興味ある記事が、歴史学や社会学の研究者に資料としての面白さを高く評価されて、地方史に収録しようという話になっても、うれしい反面複雑だったのは、そういう部分だけが、「役に立つ、面白い資料」として抜粋されてしまうことで、ある編集会議でそのことを口にすると、同席されていた中野三敏先生も賛成して下さったのが、とても心強かったのを覚えている。

紀行には、退屈な部分も平凡な部分も多い。だが、有名な「レ・ミゼラブル」の長ったらしい下水道の説明と同様に、そういう個所のすべてをひっくるめて、それはあくまで、作者が作り上げた、ひとかたまりの「作品」なのだ。名画の一部を切り取って展示し、彫像の一部をはずして保存するとおなじぐらい、ひどい所業に私には見えた。

もちろん、他分野の専門家の方々が、そのような抜粋した記事を紹介し利用するのは当然で、むしろありがたいことだ。でも、だからこそ、文学研究に携わる者は、作品全体を評価する目を失ってはいけないのではないだろうか。それが与えられた任務でもあるのではないだろうか。

そうかと言って、そこにこだわって、全体を紹介しようとすれば、先に述べたように面白みのない平凡でベタな論文になりやすい。紀行の魅力を正確に伝える論文というのは、本当に難しく、私もいろいろ試みているが、まだ成功していない気がする。

第五章の工夫

菱岡君は、私が以上に述べたようなことは当然全部知っている。何しろ私がしゃべりまくって自分でも忘れていたようなことを、いちいち覚えていて私をあわてさせる人だから、私が折々こぼしていた愚痴の数々を覚えていないはずがない。紀行全体を作品として鑑賞すべきだ、ということも久足の創作過程を示しつつ、かなりのスペースをさいて強調してくれている。

その上で、彼が選んだのは、久足の全作品から面白い記事を抜粋して紹介する、という方法だったわけだが、全作品に目を通し、翻刻し注釈した経験を踏まえた上での抜粋紹介だから、私もふくめた多くの人の同様のやり方とは、やはり水準や密度がちがう。

くり返すが久足の紀行は、どこを読んでも面白いから、こういう抜粋や選択は逆にきつい作業だ。菱岡君が涙をのんでか嬉々としてかは知らないが、とにかくその作業にとり組んで、選りすぐった各場面は、どこを読んでも資料として読み物として一級品だ。漫然と時代順に並べたりするのではなく、災害、事件報道、宿、交通機関、市井の噂、美景などとテーマでまとめているのも、心憎い。社会学者も旅好きも文学好きも時代小説マニアも全部引っ張り込んでやろうという意気込みにみちみちている(笑)。

たとえば売春婦上がりの女賊の親分が「生まれ変わってもまた盗賊になりたい」と宣言し、処刑される直前に馬から降ろされるときに、「これがこの世での男の触りおさめ」と笑ったという話。

商人のモラルとして、財産は増やすものではなく、守るもので、余った分は遊興や趣味で消費して世の中に還元していかないと、財産の増殖だけが自己目的化して人生の幸せを得られない、という、今の日本の富裕層にぜひとも聞いてもらいたいような、合理的かつ健全でさわやかな信念。(しかもそれをあますところなく実践した彼の人生!)

どこをとっても、江戸の人々の息遣いが聞こえる。紀行の多くは同行者について不思議なほどに記さないで、絶対にいるはずの荷物持ちの従者など、大半が空気のように登場しないのだが(「日本九峰修行日記」などのように徹底的に登場しまくる場合もあるが、これは例外といっていい)、久足の紀行には、このような従者もしっかり描かれ、発言し、活躍するのも珍しい。

久足への接近をめざして

そして、これはたまたまなのか、周到な計画のもとにかは知らぬが、私がやるなと驚いたのは、こうやって紀行の中身を紹介しつつ、それとからめて、久足という人物の総合的な姿を描き出そう、確定しようと、試みていることであった。

私たちの誰でもがそうだが、阪神ファンとか、立憲民主党びいきとか、仏教徒とか、アンチフェミニストとか、猫好きとか、下戸とか、高所恐怖症とか、その他もろもろの多様で矛盾し合う面を持っている。そのすべてが本当は何か有機的な結合の理由があるのだろう。幼児期のトラウマとか腎臓が弱いとか、住んでる家の階段の構造とか、思いがけないとんでもないことが原因になっている可能性もある。

久足にも当然そういう、さまざまな面がある。大塩平八郎の乱にまったく共感しないこと、京都がやたらと好きなこと、歌舞伎にはまってよく見るわりに変に道徳的なこと、馬子や駕籠かきと妙に仲よくつきあえること、女性への興味や関心はあっても敵意や過度な意識はまるで見えないこと、そういう、紀行の記述から浮かび上がる彼のさまざまな面を、菱岡君は乱暴なあてはめや分析はあくまで慎重にさけながら、現代の読者が彼の理解にじゃまになるような点を、こまめに的確にとりのぞいて行っている。たとえば、歌舞伎の鑑賞にあたっての彼の堅苦しい見解は、当時の「雅俗」意識の反映なのだ、とか。これまで江戸文学の理解に欠かせないものとして常に強調されながら、それだけに終わりがちだった「雅俗」という意識を、このように使って当時の人の言動を理解するのに利用できるのだという点でも、こういった指摘は貴重な資料だろう。

他に、商人としての分を守るという意識、常に貫かれる実地の観察を最優先する方法論、そういうことが、ふさわしい個所で印象深く強調されることで、久足という人物の全体像に一般の読者でも、かなり近づくことができるようになっているのだ。時代を超えて。立場を超えて。

人間は完全に理屈にあった生き方をできるものではない。久足は「大して有名でもないのに近づいてくる人に会ってもしょうがないから会う必要はない」「有名な人には、こちらから機会をとらえて会いに行くべきであるし、そのようにしている」みたいな、まっさかさまに矛盾することを平気で言ってしまう人である。この、からいばりでも無理でもない、落ち着き払った自信と自己肯定とは、菱岡君もくり返すように、まったく見事で私は常に笑いこけてしまうのだが、そういう点では彼の生き方や考え方を完璧に理解したり納得したりするのはできない相談だろう。現代の私たちの皆がそうであるように。

そしてまた、現代の私たちにとってもそうであるように、そのような限界があってもやはり、これはたゆまずにめざし、続けなければならない試みなのでもある。