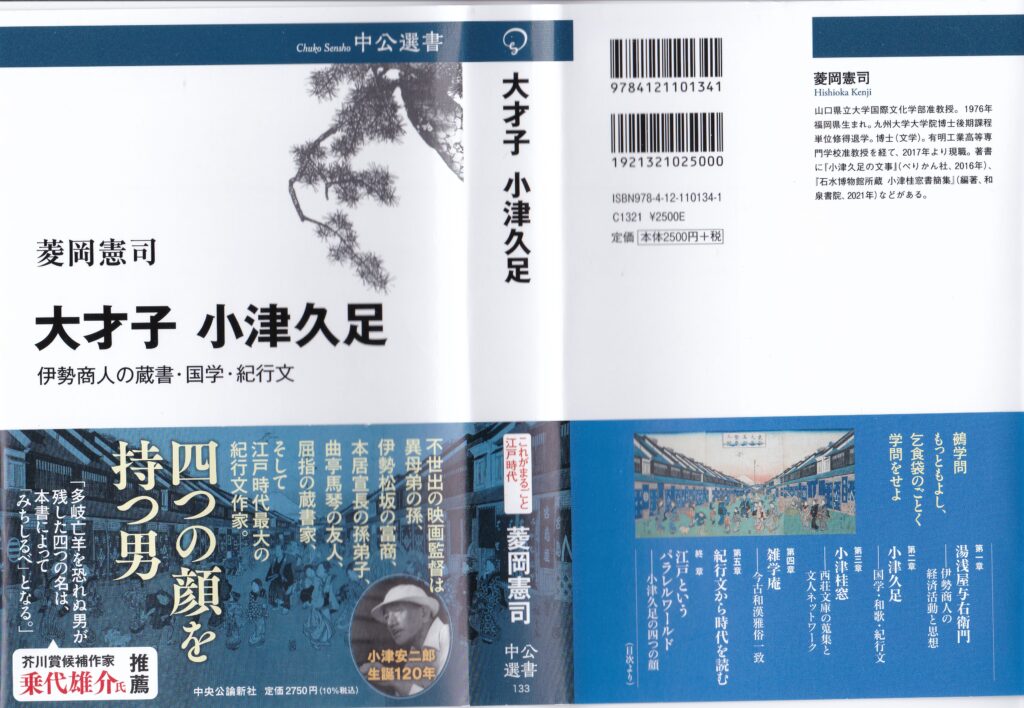

『大才子・小津久足』感想(22)

【久足にとっては?】

「江戸時代」に続いて、終章の中の「分人主義」に関して述べます。

菱岡君は終章にあたって、まず久足の持ったたくさんの名前について、詳細に正確に調査した結果を述べている。さらに江戸時代について、人々が複数の名前を有したこと、その背景や実情などについて、説明する。その意識が現代とどうちがうかについて、共通点と異なる点に注目し、現代人の意識や外国と日本の意識の差について述べる。そして、それらの中で久足が、複数の名前のもとに生きて、えらびとった彼の人生について再確認する。

紙数の制限もあるだろうから、しかたがないかもしれないが、他の章に比べてこの章では私はこれらの論の展開について、何となくもどかしさをあちこちで感じた。それは、あるいはないものねだりなのかもしれない。私の方の理解不足や知識不足の問題かもしれない。

ないものねだりかもしれない、と再確認した上で、以下にそのこだわりをあげて行ってみる。

これが多分一番根本的に大きいのだろうと思うが、私はこの本が、久足の使ったいくつかの名前を基本に、彼の活動のさまざまな側面を整理し、構成して論述したことは、絶対に正しいし、うまい方法だったし、わかりやすかったし、読み物としての成功にも大きく役立っているということを疑わない。

ただ、それは、久足自身の中で、どれだけ整理され、選択されていた生き方だったのだろう? もし最終的にはかなり整っていたとして、それはどうやって成立し、確立されて行ったのだろう?

本の作り手としての編集者や著者の意識と、対象となった久足本人の意識に、まったく乖離はないのだろうか。そこがどうしても気になって落ち着かなかった。

そもそも久足自身が、こういった自分の名称について、ほとんど何も記していない。菱岡君が触れていないからには、おそらく実際ないのだろう(と、まったく疑いなく信じられるのは幸福なことだ)。馬琴の書によせた文章で、馬琴を大いに困惑させつつも、桂窓じゃなく久足の名を使用することを譲らなかったというのは、そのわずかな貴重な例で、ここでは明らかに久足の中で、明確な使い分けの意識があったことがわかる。しかし、他の名称についてはどうだったのだろう?

私の勝手な推測では、何となくひとりでに、あれこれ活動をしている内に使い分けて、定まってきたのじゃないかと思うのだが、その過程を検証するのはむろん無理にしても、そこのところの久足の感覚が、この本をまとめる際の著者や編集者の感覚とぴったり同じなわけはなく、たとえわずかなずれであっても、たとえほとんど同じであっても、そこのところはやはり一応確認して、距離を示しておくのが作法?なのじゃないかと思えてしかたがない。

【特殊なのか典型なのか】

次にまた、ないものねだりで、ほしくなるのは、久足のこのような名称の使い分けが、江戸時代の同様の知識人、もしくは一般人の中で、どの程度特殊なのか、そうでもないのかが、どうも浮かび上がりにくい。

たしかに私が高校生程度の知識でわずかに知っている、さまざまな当時の作家や思想家の中で、いろんな名前を使いまくっている人は、あまり思い浮かばない。それでも調べればそこそこいるのではないかと思う。第一そもそもそうでなければ、江戸時代の人々にとって、これが普通で自然だったということにはならない。

私が知っている中では、四国琴平の勤王思想家日柳燕石が、多分一番多いのじゃないかと思うほどの、多くの名前を使いまくっている。その数、実に七十余り。ただ、彼の場合は勤皇家として追われたり隠れたりしたための、世を忍ぶための名もかなりあるようだ。

そういう人たちが数限りなく多い中で、それぞれの事情も状況もそれぞれの中で、久足のこの名前の使い分けと意識とは、象徴的なのか特異なのか。そこが浮かび上がらない。時代の代表として見るべきか、その中でも異色な存在なのか。その実感がつかめないのだ。

【心もとない土台】

以上の二つが明らかにならないままに、久足を江戸の代表として、現代の異称の意識と比較することに、どうも土台がやわらかなままに家を建てているような不安が生じる。

ちなみにまた、現代における名前の使い分けにも、おそらくいろんな様相があり、それをまとめて「現代風」とするほどの蓋然性が私にはつかめない。私にはまったく未知の分野ではあるが、たとえば音楽関係で、歌手や演奏者が作詞家や作曲家として明らかに公然と誰もが認める別名を名乗っている場合はどうだろう。ついでに言うと、夫婦別姓問題なんかも、仕事と家庭人の問題として、江戸と現代の比較となると、からんで来るんじゃないだろうか。

さらにこの建物の上に、構築主義と分人主義が重なって、西欧と日本の差まで語るとすると、もっと何か補強するものがほしくなる。

菱岡君は専門外や海外の思想書なども多く読んでいるし、書いていることのすべては決して付け焼き刃ではないはずだ。ただ、彼が実感としてこう感じて考えた論拠のすべてに、もう少し各所を連結するネジのようなものがほしいのだ。

すでに、この本の第一章から、彼は多くの専門外の研究を読破し、それを使いこなして久足の世界を見通している。この章でも、それができないはずがない。

あまりにも、それが膨大で、さすがに手に余るというのなら、せめて、これまでの章と同様、その核になり基本となる「久足自身はどうなのか?」という点に戻って、あくまでそれをよりどころに、名前とは彼にとってどうだったかという、彼の実態や特徴を確定することをやってみてほしい。そこがあいまいなままに、さまざまな分析をして、再び彼の生き方にもどろうとするのは、何となく、正しい堂々巡りではないような気がする。

私がこんなことをぐだぐだ書くのは、いつものことだが、私自身の経験や実感にもかなりよりかかっている。そして、あるいは、そこには私自身の偏見や弱点もあって、それが菱岡君の書いたこの章の理解をさまたげる要素となっている可能性もある。

その反省と点検もかねて、私自身の「使い分け」についての実体験を書いておく。でも、長くなりそうなので、すみません、それは次回に。多分明日か明後日に。