謝る王様

昨日の話の続きです。

私は千夜一夜物語つまり「三つのたから」の原作アラビアンナイトをたしか大学生か院生の時、豪華な本と文庫本で全部読んだはずである。しかし、この「三つのたから」のもとになった話を見つけた記憶はない。何しろ話が多かったからなあ。記憶力も幼児期に比べるとかなり落ちていたんだろうし。

編者の久米元一さんは、どの程度原作に手を入れたか知らないが、とにかくこの子ども向きの本はとてもよくできている。

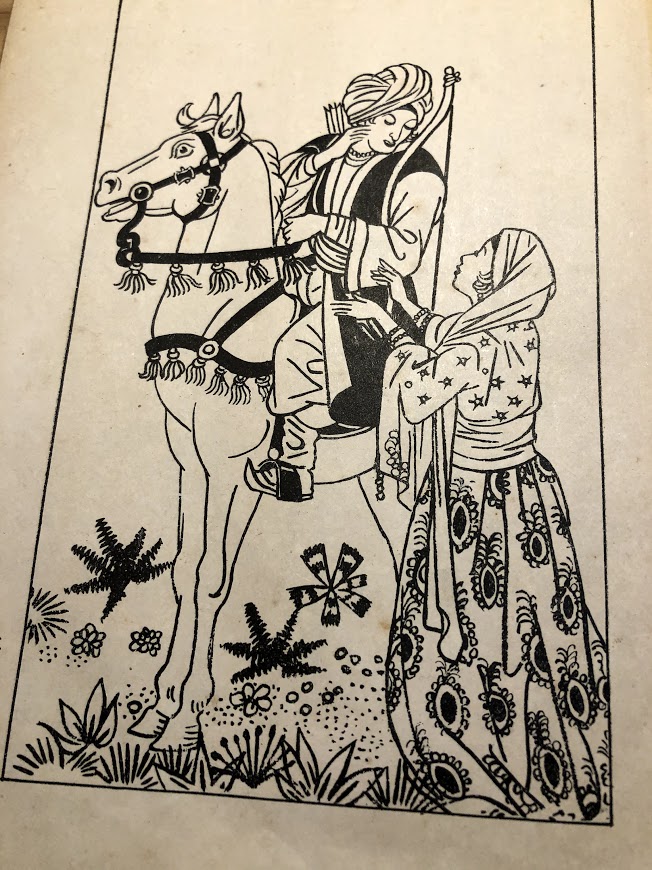

ペルシャのどこぞの王様が、おしのびで山に行って、羊飼いの娘三人のおしゃべりを盗み聞きするという始まりもすごい。その娘三人が、結婚の夢を語っていて、一人が王宮のパン屋に一人が王宮の肉屋に最後の一人が王様と結婚したいというので、王様はその望みをかなえてやって、二人にはお城のパン屋と肉屋と結婚させ、最後の娘をお妃にするというのも、むちゃくちゃだ。娘が困って「あれは冗談で」と言うのも、つつましくて好感が持てるようになってる。

娘=お妃は、冗談半分に「朝日のようにかがやかしい男の子と、笑えばバラの花が咲き、泣いたら真珠の涙をこぼす女の子を生むの」とも言っていて、王様はその約束も守ってくれと言って、お妃は本当にその通りの王子と姫を生んじゃう(もうどうにでもしてくれい)。

でも、パン屋と肉屋の妻になった二人の娘が嫉妬して、赤ん坊を捨ててしまい「お妃様は犬の子と猫の子を生んだ」と嘘の報告をする。まあいいけどね。王様はそれを信じてお妃をさらしものにしようとするが、国民は同情して、妃をお寺にかくまって保護している。

捨てられた赤ん坊ふたりは王の家来の大臣に拾われて、立派な若者と娘に成長する。自分たちの出自は知らない。父と思っていた大臣もやがて死んで、二人は静かに暮らしていた。そうしたら、ある巡礼のおばあさんが、遠くの山の上にある三つのたから(命の水と、歌を歌う木と、ものいう鳥)の話をするので、兄はそれを手に入れようと旅に出る。妹はとめるけどね。

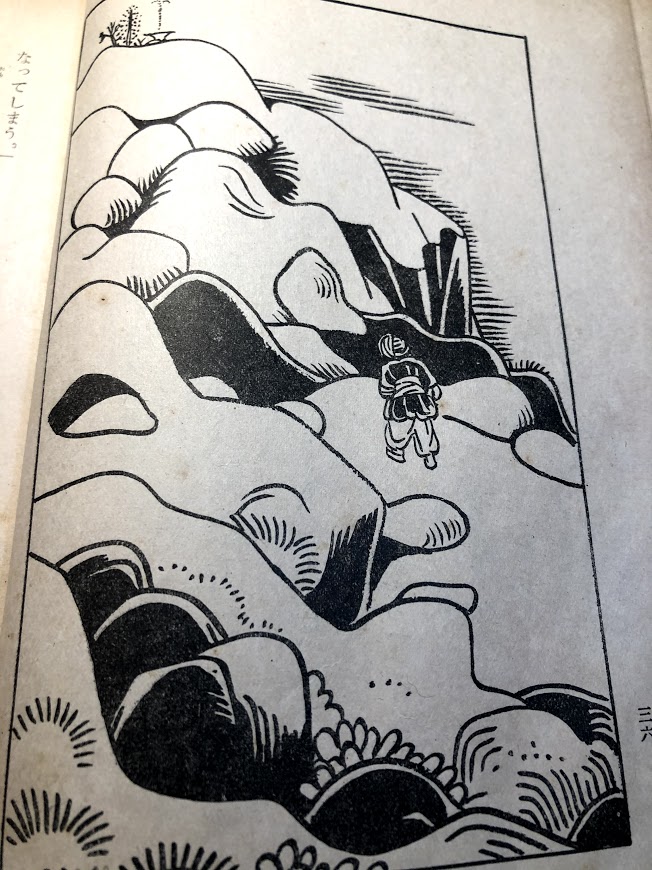

めざす山のふもとに着いたら、ずっとそこに座っていて髪もひげも地面につながってしまってる白髪のじいさんがいて、山の上に行くまでに、背後からいろんな悪口や脅かしの声が聞こえてきて、ふりむいたら黒い石になってしまう、たくさんの人が石になって途中にころがっているという。そんなのは気にしないから平気だと兄は言って、山に登って行くが、最後に「ひきょうもの」と呼ばれて、思わずかっとして振り返り、石になってしまう。

私、このお兄さんの名がバーマンということを、七十年前に読んだ本なのに覚えていたのがすごい。ちなみに妹さんは真珠姫と言われてる。それは忘れていたなあ。

真珠姫は兄に何かあったことを知り、男装して助けに行く。「雪の女王」と同様に、女の子が男の子を助けに行くという話が私は多分好きだった。それに、どの話か忘れたが、兄弟のうちの弟が家来の動物たちと魔女にだまされて石か何かにされた後、兄が同じような動物の家来とともに弟を探しに行って、同じように魔女がだまそうとするのにひっかからないという話も印象に残っていて、「前車の轍を踏まない」この手の話も好きだった。その設定が二つ重なっているから、よく覚えているのも無理はない。

同じように山のふもとにつくと、じいさんがいる。真珠姫はまあこれは不便でしょうと言って、荷物からはさみを出してじいさんのひげと髪を切って地面から自由にしてやる。挿絵のはさみが、日本の裁縫バサミみたいなのはご愛嬌かしらん。

じいさんは感謝しながら同じことを教えて、真珠姫は山を登って行く。いろんな声がしてくるのを必死に無視して頂上に近くなったとき、優しい声で「もう大丈夫、お兄様が後ろにいますよ」とか言うので、思わず振り向きそうになるが、そこを耐えて頂上に行くと、ものいう鳥が「よかった、さっきはひやっとしました」と言ってくれる。「いのちの水」を黒い石にかけたら、それらは皆人間に戻り、お兄さんももとに戻って、二人は喜びあった。

ちなみに戻るとき見たら、じいさんはもういなくて、結局こいつは何だったんだよ。

いのちの水は病気を治し、歌を歌う木は皆を楽しませる。ものいう鳥はすぐれた知恵を与えて助けてくれる。とうとう王様もたからを見に来て、そして、ものいう鳥から真実を告げられて、二人の子どもとお妃にわびて、王宮に迎え、パン夫人と肉夫人は島流しにしようとしたが、姫のとりなしで、おとがめはなしになる(原作じゃきっとちがうんだろうなあ)。

そして、この国は三つのたからのおかげで末永く栄えたそうな。

長すぎるので最後の方ははしょっちゃったが、いろいろ細かいところもとても面白い。

そして、あと二つの話もそうだが、こういった童話に出てくる王様たちは実に謙虚だ。庶民の知恵に学び、家臣をいましめ、何より自分たちもすぐ反省し、すぐ謝る。

子どもの時にこんな話ばかり山ほど読んだせいで、私は支配者や上に立つ人は、すぐに謝るものだと思いこんでいた。謝らなければ本物の権力者ではないというぐらいに考えていた。

日本だって、時代劇の殿様とか、けっこうよく「許せよ」とか言ってなかったか? そんで長屋の人とかが「もったいない」「どうぞお手をお上げ下さい」とか恐縮してたんじゃなかったっけ。

あれは願望だったのか、夢だったのか。そうとばかりも言えなかったような気がする。偉大な存在と大きな権力は、それだけのまちがいをおかすし、それに気づいたらすぐ反省して謝れることは、恥でも命取りでも何でもなかった。むしろ、そういうことをしてもゆらがないぐらいの、大きな信頼の上にいなければ権力者としてつとまらなかったのではないだろうか。

いつからそれができないほど、指導者たちはけちくさくなってしまったのだろう。

あ、これは真珠姫が山に登って行くとこかな。こういう何でもない絵も、とてもいいのよね。