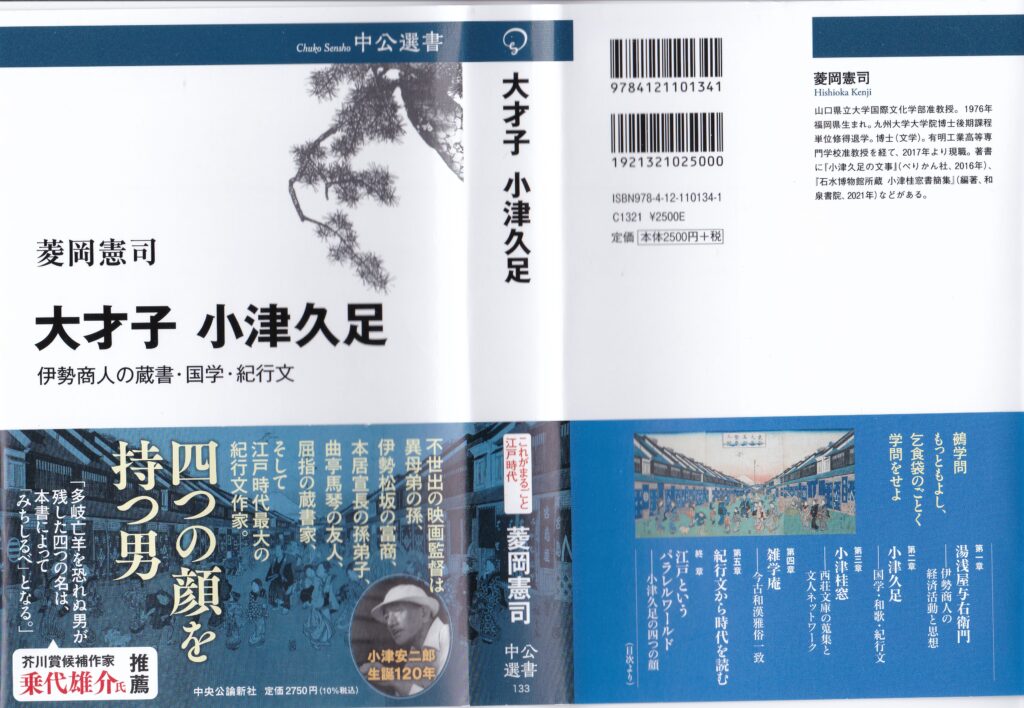

『大才子・小津久足』感想(21)

【最初にお知らせ】

少し前ですが、この本に対する川平敏文氏の書評です。以前の飯倉洋一氏のと同様、私のようなちゃらんぽらんじゃなく、きっちりと要点を押さえた、格調高い批評なので、ぜひごらんになって下さい。3月末には読書会も催されるとか。

【二つの特徴】

さて、前回からの続きです。

私がこれまで江戸文学を読んできて、まだ誰も言ってないし、私だって年齢を考えても、もうこれを証明する時間の余裕はないだろうが、とにかく強く残る印象は、次の二つである。

1)「ぬれぎぬ」が好き過ぎる

2)ものすごく理屈っぽい

「ぬれぎぬ」については菱岡君も「分人主義」の部分でふれている。これについては先行研究の紹介も含めて、私にも勉強になるところが多かった。しかし、江戸時代における「ぬれぎぬ」設定の多さは、分人主義と深く関わるとは言え、それ以外にもさまざまな要素があるような気がする。

何しろ学生用のテキストで古今東西の「ぬれぎぬ」について考察しまくった私なので、ついいろいろとしゃべってしまう。もともと「ぬれぎぬ」は古今東西、文学の設定として欠かすことができないぐらいひんぱんに登場するのだが、案外これにも国や時代や作者によって分布のようなものがある。たとえば軍記物をはじめとした「平家物語」や、「源氏物語」には「ぬれぎぬ」を使った名場面が、おそらく皆無と言っていいほどにない。「とりかえばや物語」などはある意味本性をかくした「ぬれぎぬ」ものだから物語文学全般については知らないが、少なくとも「源氏物語」などは、家族的にも国家的にも最大の罪をおかした主人公が、それを誰にも知られることなく理想的な人物として最後まで栄華をきわめっぱなす「逆ぬれぎぬ」の話でさえある。ギリシャ神話、日本神話、北欧神話にもざっと見たかぎり、印象的な「ぬれぎぬ」はないが、これがキリスト教関係の話となると爆増と言いたいぐらい激増する。まあイエスなんて最大の「ぬれぎぬ」を着た人だから、しかたがないか。

無実の罪にあえぐ主人公を見て楽しむこのカタルシスは何だろう? 上記の他の国、他の時代の文学類と比較しても、演劇関係を中心に歩けば足にあたるような、江戸時代の「ぬれぎぬ」設定の多さは、どう考えても異常である。これがどのような意識から生まれているのか徹底的に考察すれば、江戸時代を理解する鍵のひとつやふたつは見つかるだろう。菱岡君の指摘した「分人主義」との関わりも、その重要な要素である。

【理屈っぽい江戸】

もうひとつの「江戸時代は理屈っぽい」の方は、これこそ私の印象で、証明も何もしようがないのだが、かかりつけの病院のお医者さんに「江戸時代とはどういう時代ですか」と聞かれて思わず、「すごく理屈っぽくて論理的ですね」と、とっさに答えてしまったぐらい、私の中では実感として育ち上がってしまっている。

江戸紀行でもそうなのだが、中世以前の紀行と比べると、やたらに正確で具体的な描写が多い。この理由はわかっていて、長崎紀行と蝦夷紀行がその基礎を作っている。それまで読者が見たことのない土地の風物(外国船だのクマだの異国の人々だの)を、わかるように伝えようと思うと、以心伝心、余韻を活かしてお察しくださいというような従来の描写が使えない。

だが、随筆や戯作や演劇などを読んでいても、似たような印象を受けることがある。何だかこう、条件節みたいなのが、やたらと多い。「こういう場合もあるでしょうが」「このことに限って言えば」と、読者からのつっこみをあらかじめ予想して先手を打って前提を確認しておこうとするような意識が、実にあちこちで、ほの見える。伏線をしっかり回収しようという配慮か、それ以外の何かなのか。

もしかしたら、和歌や俳句の表現にさえ、こういう意識の反映はないだろうか、とまで私は夢想しているが、そこのところは見当がつかない。

ただし、ぬれぎぬとちがって、この傾向の淵源は私には少し見当がついている。きっと軍記物だ。

私の書いた「平家物語」(中公新書)は紙本では絶版だが、電子書籍ではまだ読める。それに詳しく書いているが、あれは戦闘場面以上にと言っていいぐらい、論争、弁明、説得、などなど、ことば戦いの場面が多く、しかも今日でも立派に通用するぐらい、その論争の精度が高い。単に相手を論破するだけではなく、説得して自分の要求をのんでもらおうとする、丁々発止のかけひきが、見ていてうっとりするほどだ。

江戸時代の人たちは「平家物語」「太平記」が大好きで、そもそも演劇や戯作は多くがこれらを下敷きにしている。この論理性、文体が、どれだけ江戸時代に影響を与えているかは、今後まだまだ研究されなくてはならない。

今、文体と言ったが、私は和漢混淆文を駆使した歯切れいいわかりやすい文体も、江戸時代の知識人や作品に多大の影響を与えていると感じている。中野三敏先生は増穂残口の談義本に熊沢蕃山の影響があるとされて、「具体的にこれといった明確な引用などはないが、それだけ一体化していて、影響が強いのだ」とか授業で言われて、学生だった私はほんとかよと半信半疑だったが、もしかしたら、それはこういうことだったのかなと身の程知らずな連想をしてしまうほど、軍記物と江戸の文章のあれこれは、血と肉となって溶け込んでいるぐらい、その肌触りや手触りが共通する。

かつて中村幸彦先生は酒席の座談でだったと思うが、「江戸時代に戦いはなかったが、その代わりの役割を果たしたのは、火災や水害といった災害もののドキュメントだ」というようなことをおっしゃった。実際、初期の江戸大火を活写した「むさしあぶみ」や、幕末の大坂地震を題材とした「地震津波末代噺之種」といったかわら版にいたるまで、この種のものは多い。久足をはじめ紀行類にも、各地の災害の記録、飢饉の描写などは多く登場する。これらのドキュメントものの文体も、軍記物の流れの上にある。迫力と臨場感を生む文章として、軍記物の文体は有効に熱心に利用されていた。

江戸紀行の特徴のひとつは、それまでの名所の象徴だった「歌枕」に代わって、「古戦場」が新しい名所として多数登場してくることだ。典型的なのでは、須磨の海岸では「源氏物語」に触れているものよりは、敦盛と直実関係の記事が圧倒的に多く、当地の名物として「あつもりそば」だの「くまがいぶっかけ」という名の商品が売られていたことも紹介されている。「東西遊雑記」を記した古川古松軒は明らかに古戦場マニアでもあって、城跡などを訪れると当時の戦闘について、さまざまな分析をして楽しんでいる。貝原益軒もまた、その蔵書の中に軍記物がいくつかあり、地方誌作成などの関係で地元の歴史を綴る際にそこで起こった戦闘を描写する筆致は、まるっきり軍記物のそれである。完全にその文体を自家薬籠中のものとして使いこなしているのである。

ちなみにこれも「朽鞋雑話」という、とびっきり面白い紀行の名作を残した徳永信之は「寄生木草紙」という随筆の中で、詭弁や論争が趣味の嫌われ者がいたことを紹介している。知識人のみならず市井にも、そのような論争マニアがいたし、それを支える理屈好きな民衆がいたことを、このエピソードはしっかり伝える。

文体から発想まで、このように軍記物に大きく染まった江戸文学の土壌の上に、これは今のところ原因不明だが「ぬれぎぬ」愛好の文化が花開いている、というのが、私にとっての江戸時代のイメージなのだが、どうなんでしょうか? 論争を避け、空気を読むのが一般化しているらしい現代から見たら、これもひとつの「逝きし世」なのかもしれませんが。

【久足の場合は?】

さてそこで私がふしぎなのは、菱岡君のこの本を読んでも、小津久足は軍記物にさっぱり興味を持っていないんじゃないかと思えることです。蔵書にも馬琴とのやりとりでも、そういう気配がまるで見えない。

彼の紀行そのものは、まさに江戸時代風の理屈好き、理論好きの文体です。それどころか、蝦夷のクマ祭りや長崎のオランダ船などとちがって、まさに誰でも知っている、昔ながらの美景や旅の日常を、中世以前の古い紀行の「ご存じですよねー、わかってますよねー」的な共感にまったくよりかからず、他国のように異国のように、眼にしたものや自分の内部の心情を客観的に理論的に説明している。おそらくこれは軍記物から直接にではなく、傾倒し尽くしていた益軒紀行から間接的に受け継いだものが、日常を観察し描写する宣長の紀行にも触発されて作られたものなのだろうと、今のところは推察するしかありません。

紀行制作はさておき、軍記物への彼の姿勢や嗜好はいったいどうだったのでしょう? 江戸の人たちがこよなく愛して行動や発言のよりどころにもしていたような、軍記物や古戦場は、彼には魅力がなかったのでしょうか。

大塩平八郎への彼の評価の低さや反発は、豊かな商人としての幕藩体制への肯定と共感に基づくものでしょうが、もしかしたら、そもそも彼は武力だの戦闘だのというものいっさいに、ロマンを感じられない人なのじゃないかと妄想してしまいます。

彼の情熱や陶酔は、いつも美景や優雅なもの、知的なものに向かっていました。苦労や冒険を楽しむ剛毅な精神を持っていたけれど、何よりも愛したものは、京都や和歌や書画だった。

わかってますよ。学生には決してしちゃいけないと言い聞かせている「孫引き」で、菱岡君の研究成果を検証もせず、いろんな勝手な空想をくりひろげている私の無責任さのことは。菱岡君が、これに対する反論やら補充やらで、私のでっちあげかけている久足像を修正しまくって下さることを、心から真剣に祈っています。

そして、ついでだから、もうちょっと更に妄想を。

【戦闘モード】

今でもゲームやアニメなどで、「戦隊もの」「戦争もの」は圧倒的な人気を博しています。かくいう私も、平和憲法は守りたいし「むなかた九条の会」の前代表だし、プーチン大統領と岸田首相は好かんです。ですが、その私でも、仕事や日常生活ではほぼ常に、戦闘態勢、戦闘モードに自分を擬することで、やる気を引き出し、計画を練り、達成感を得ようとします。昔のRPGで、戦闘の神をいただく衆派や集団がありましたが、あのように、すべてを戦いととらえて、おのれを鼓舞することは、かなり効率的でもあります。太宰治「斜陽」のヒロインも絶望の中で「戦闘、開始」と言って立ち上がりますよね?

久足には、そんな発想はなかったのかなあ。

ちなみに私は実際にいやな相手との真剣な対決や、まじめな研究などについては、この「戦闘モード」形式は使いません。そういうことに対しては、遊びの要素を入れたくはないからです。だから、この手法を使わない生き方や選択肢というのも、それなりにわかります。でも、ちょっとした短期決戦の庭作りとか断捨離とかには、使うと便利だから使ってる。

そこでまた気になるのが、久足にとって、干鰯問屋の商売って、どんなものだったんだろう。好きなことをするための財力の確保として、感謝しているのはわかるし、いやいややってた風もないし、ちゃんと家を守ってるのだから、有能でもあったんでしょう。でも、だからこそ、そっちの関係での駆け引きや交渉や冒険だってあったはず。うまく行ったときの満足感とか達成感とか少しはなかったんでしょうか。言いかえれば、そっちの方面で「戦闘モード」的発想をすることはなかったんでしょうか。

財産を増やしたり使い果たしたりしてこけて行く人間の話については、それこそ西鶴や近松が、山ほど文学にしてくれています。久足はそういう方面の文学に興味はなかったんでしょうか。自分の商売や経済生活を、文学にして描こうとか、まったく思わなかったんでしょうか。そういう感情や感覚は風雅な旅行や和歌の方面にだけ解放して、商売関係では封印していたんでしょうか。

それを言うならさらにまた、馬琴の小説では、戦闘場面も商売関連の話も、それこそごまんと出ますよね。それについての久足の鑑賞や批評はなかったんでしょうか。馬琴の小説の、そういった部分に彼は魅力を感じなかったのでしょうか。あくまでも資料を提供する知的アドバイザーだったのでしょうか。

好き勝手なことを書き散らしました。江戸時代についての感想はここで一応終わります。次からは「分人主義」ですが、またどこへ話がすっとんで行くことやら。自分でもたいそう心配です。ええ、自覚してないわけじゃないのよ。

そうそう、よろしかったら、だいぶ前に書いたものですが、私の「江戸時代は好きですか?」もあわせてどうぞお読み下さい。

【おかる雪冤】

おっと、ひとつ忘れていたので、つけ加えます。この項のタイトルは以前に中野先生が「天狗雪冤」という論文を書かれて「ぬれぎぬを晴らす」って意味の「雪冤」ということばがかっこいいから使ってみたいなあと思っていた、ものすごくミーハーっぽい理由(笑)。ただし、内容はまじめです。

誰でも知ってる「忠臣蔵」の歌舞伎で、遊女として廓で働いているおかるのもとへ、兄がやってきて、彼女の最愛の夫の勘平と、老いた父親の与市兵衛が不幸な事件の重なりで、ともに死んでしまったことを告げる。おかるはもちろん、むちゃくちゃ嘆く。で、そのときのセリフがこれ。

勿体ないが父(とと)さんは非業の死でもお年の上。勘平殿は三十になるやならずに死ぬるのは、さぞ悲しかろ、口惜しかろ。

これ、けっこう印象に残るし、有名でよく引用もされる。そしてどっちかというと、「おかる、そりゃーねーわ」という感じで苦笑交じりに受け止められているのではないかと思う。橋本治氏の『浄瑠璃を読もう』という、大変面白い本でも、このせりふを引いて、おかるの性格をちょっとズレた女、みたいに分析していたように思う。それもまあ、無理がない。それこそ中村、中野先生風に、「今日の目で、このせりふを読んだなら」だ。いくら何でもおやじさんがかわいそう、たしかに本音ではあるだろうけど、そこまではっきり言わんでも、と苦笑してしまいたくなる。私も昔は笑っていた。こんなおかるが好きでもあった。

でも、最近ではちがう。江戸時代の人たちの「何かにつけて、理屈好き」の感覚を考えると、このおかるのせりふは、当時の人はちっともおかしくも変とも感じなかったし、おかるはとても普通の娘さんではなかったかと思うのだ。

老父と夫が死んだのは悲しい。でも父は高齢だからまだあきらめがつく。若くて死んだ勘平の死には本当に救いがなさすぎる。そのことを、きっちり言語化して誰にもわかる理屈として説明しようと思ったら、この発言も表現も当然のものとして、観客は納得して同情したのではないだろうか。今の私には、絶対にそうだとしか思えない。