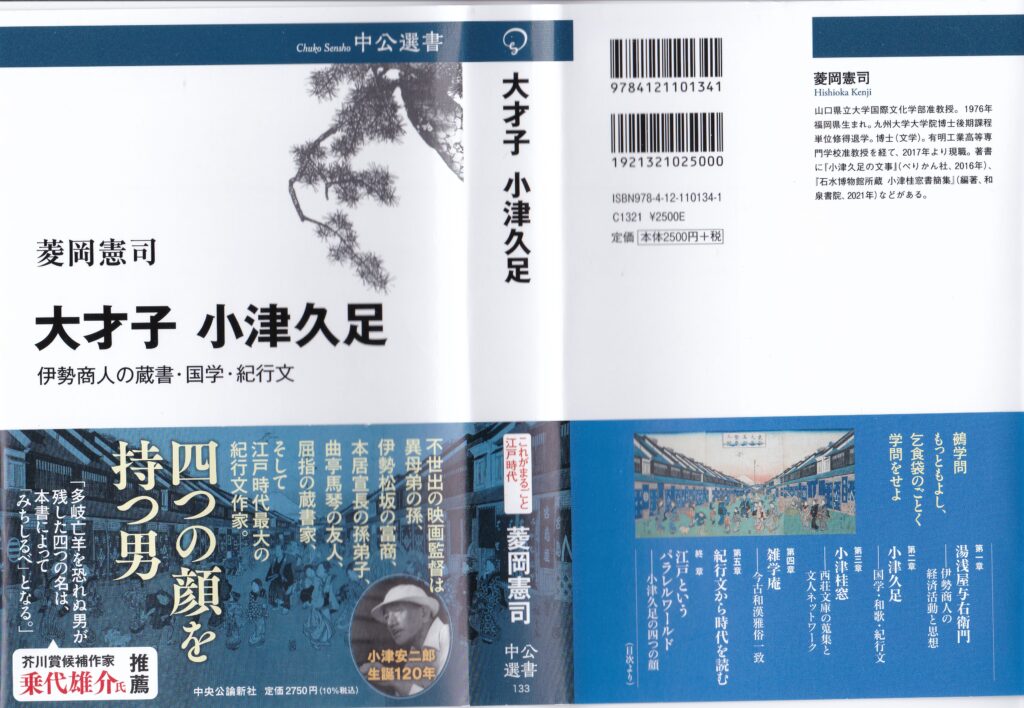

『大才子・小津久足』感想(20)

【失われた風景】

江戸時代の美化・理想化について、もう少し。

前にあげた、私の最初の本『江戸を歩く』の中には、当時カルチャーセンターで話した内容もいくつかある。一般向きの話だから手抜きをしたと思われたら心外だから念を押しておくが、私は大学の授業でも学会の発表でもカルチャーセンターの講演でも、姿勢や内容を区別したことはない(区別する人もいるが、それを悪いと言ってるのではない)。その講座でも毎回、きちんと準備をして新しい説を紹介するようにしていた。

ある回で、「失われた風景」というテーマで、今では見られなくなったさまざまな村の生活を描いた、紀行の場面を紹介した。河川の氾濫から田畑を守る村人や役人、海浜での勇壮なクジラの解体、豪雪の中で半ば埋もれて冬を越す村、という三つの情景をとりあげた。

この本は絶版だし、読んでもらえる機会がないのが残念なほど、この三つの場面はよかったなあ。作品のいずれもが収録予定の、数十年もかかっていてまだ仕上がらなくて出版社の方に迷惑をかけている紀行全集も、こうなったら、早く出版したいといきなり思ってしまうなあ。

それはさておき、私はその三つの場面を並べて、「今は失われた日本の生活」として紹介しようとしていて、でも、次第にどうしても、そう書けなくなってしまった。

村の人々が河川の氾濫から村を守る姿は勇壮で偉大だった。だがその中で水にのまれて土に埋もれ、翌年死体が発見された村人の話もあった。夜の浜辺のクジラの解体は華やかでにぎやかでエネルギーにあふれていた。しかし、その中に当時の被差別部落の人々が「猫が魚をねらうように」クジラの肉を取ろうとしては近づいて追い払われる姿も点描されていた。家族が暮らす部屋の壁まで雪と氷に閉ざされる長い暗い冬の暮らしは、ほのぼのと楽しい家族の交流があってもなお耐え難い苦労をひしひしと伝えた。

結局私は正直に、最初は「今はない美しい過去」として紹介するつもりだった村の暮らしを、その中で生まれる犠牲、そこに存在するしいたげられた人々、あまりにも過酷な自然環境、などを見たとき、手放しの礼賛はどうしてもできなかったこと、私たちはともすれば消えた過去をなつかしむが、新しく得た便利さや快適さや正しさもまたあることを見逃してはならないこと、もちろんすべて進歩や発展を肯定するのはまちがいだが、昔の暮らしから失われたものをすべて肯定するのも正しくはない。なつかしみつつ、選び取って行かなければならない、というようなことを書いた。

実は、この章を作る時、初めに漠然とした印象としてあったのは、もう消えてしまった古い日本の情景の数々を懐かしみ、私たちは近代化の中で、大切なものを失ったのではないか、ということを実感としてかみしめる、というようなことであった。ところが、こうして実際の資料を見、紹介していると、そうとばかりは言えない複雑な思いにかられる。かつての農村は、豊かな澄んだ水にあふれて、それは工業用水にも廃液にも汚染されていなかったかわり、たやすく人の命を奪う荒々しさにもあふれていた。鯨の収穫にわきたつ浜辺の情景は勇壮だが、そこには、いわれもなく差別され虐げられた人々の存在があった。雪の中の生活は、素朴で暖かいが、また不便で暗く、重苦しい。

私たちは、過去を振りかえる時、失ったものの尊さや大きさを思うあまり、それとひきかえに得た貴重なものの数々を見失いがちである。と言って、だから、便利な毎日のためには、公害もしかたがない、原発も必要、というのもまた早すぎる結論だろう。近代化ということ一つをとっても、一方的な肯定も否定も正しくない両面がそこにはある。進歩や発展はどこかで犠牲を生み出すし、それは気づいたたびに改めなければならない。しかし、この何十年かで私たちは、まがりなりにも、しいたげられていた人々を、ひいてはしいたげていた人を、まだまだ限界はあるが、その立場から解放した。苛酷な農村の労働や自然の攻撃を、以前より遥かに軽減した。それらのことについては、やはり後戻りはしてはならないし、また出来もしないだろうと、これらの資料を読んでいると、次第に思えて来るのである。(板坂『江戸を歩く』 葦書房 平成五年)

この本については中野三敏先生が過分な書評をして下さったことは前にも書いた。その中で中野先生が「常に歴史を相対化する眼の存在」ということばを書いて下さっていたのが、まちがいなくこの部分のことを言って下さっていると感じて、そんなことも見逃さずきちっと読んで評価して下さった先生のことが、私はとてもありがたく、たいそう変な言い方なのはわかっているが、先生のことが誇らしかった(何という教え子だ。笑)。

あの三つの場面の中で、そういうことが気になったのは私の個性か誰でもそうか、それはよくわからない。

かつて、これは大学の授業で、「どこかに美しい村はないか」というテーマで理想郷について語ったことがある。学生にも周囲の同僚や知人にも、「あなたの住みたい、暮らしたい場所のイメージは?」と聞いて回ったとき、西洋風の場所をあげる人が多く、「昔ながらの日本の田舎の村」をあげた少数の人はすべて男性だった。それについて女性の知人の一人は「そりゃそうでしょうよ。家事や水仕事をしない人にとっちゃ田舎暮らしは楽しいでしょう。女性は誰もそんなこと思いません」と嘲笑した。

たしかに男女は問わないが、実際に酷寒や猛暑の中で肉体労働をする人にとっては、理想郷は決して「日本の昔の田舎」ではあるまい。自身の体験はないが、氷の張った川で洗濯のすすぎをしていた祖母を見ていた私にも、そのことは身にしみてわかる。

【女性としては江戸も現代も似たようなものだった】

「昔の日本の田舎」をなつかしいと思うのが男性だけということには、資料も少ないし、私は何とも言えない。ただ私個人について言うなら、封建時代の江戸も民主主義下の日本も、基本的に何のちがいもなかった。私個人に対しては、優しく楽しく面白い男性たちのすべてが、私が苦しみ続けている世の中の女性に対する就職差別、固定観念、その他に対して怒りも不満も感じている様子はなく、罪悪感などもとよりなく、戦う気配も見せなかった。そのことに私はむしろ救われていたほどだ。彼らがもしも戦ってくれたら、同性異性からの攻撃はすごかったろうし、何より私がそんな男性をどんなに激しく愛してしまうかが恐かった。

はっきりと記憶にないが、多分売春が完全に禁止されたのは、私が幼いころではなかっただろうか。それ以後もしばらくは、「男が売春施設に行くのは当然の成長期の通過儀礼」という風潮は世間にただよっていた。レイプ事件は、報道もされず、されるときは完全にポルノとしての女性を辱めるだけの描写だった。週刊誌は連続暴行犯人を英雄のように賞賛した記事を平気で掲載していた。小説ドラマ映画での性交場面は程度の差こそあれ、すべて男性からのレイプまがいだった。故郷の田舎では普通に富裕な家の立派な夫が、日常的に妻をなぐりとばし、それを皆が知っていて何とも思っていなかった。

私自身の体験をひとつだけ言っておくと、最初の就職での面接のとき、他の男性にはあたりまえに接していた、ごく普通の特に変な人ではない私立大学の学長は、面接の間じゅう、ずっと私を「ヨーコちゃん、ヨーコちゃん」と呼び続けた。それを私は誰にも言ったことはないし、同席していた先輩の男性も特に気にはしなかった。要するにそんなことは大したことではなかったのだ。

当時の近世学会では数百人の会場に女性の姿は十人もなかった。女性の研究者は数えるほどしかおらず、私の紀行もそうだが、その大方は和歌などの、いわゆる遊里とは関わりの少ない分野だった。演習でも論文でも女性の性を売る習慣はどことなく現実と地続きのものとして皆が語り合っており、その一方で男色の文学についての研究や討論は積極的にはなされていないと私は感じていた。

要するに私の周囲の男性と、それに対する私の感覚に、江戸時代のそれとの差など、いっぺんも私は感じたことがない。もちろん立派な人はそこそこいたけれど、それは江戸時代だっていたでしょう。男の同性愛への寛容さを考えれば、江戸時代の感覚の方がはるかに私には近かった。

で、こんな私に、「近代や現代の目を捨てて、江戸時代の人の気持ちで文学を読もう」と言われたって、「はあ?!」としか私には思えないというのが本音であるし、それは今でも変わっていない。

「ここ十数年のレイプやらDVやら児童虐待やらについての考え方や、目を捨てて、五十年前の日本の人の気持ちで当時の文化を見るようにしましょう」と言われたら、まだその方がしっくり来る。

ついでに、もう少し毒を吐くと、私はそういう点で今の状況は悪くないと思っているが、それもまたいつどう変わるか戻るかはわかったものではないと思っている。何しろ政務次官が同性愛について、昔ながらの発言をして更迭されるぐらいですからね。

それでも、こうなるまでには私自身も含めた多くの女性や男性の、血のにじむような苦労があったのはわかっているし、後戻りはせずに定着してほしい。

しかし、その一方、というか片すみで、まったく個人的にだが、このように世間の流れが変化する中で、ひとりでに息するようにそれに合わせて、私への女性蔑視発言やジョークをすっかり言わなくなった男性に対して、私はいつも失望落胆軽蔑を感じる。世間からバッシングされそうになったら、すうっとやめちゃうほどの安易な精神で私に気軽に、子どもは生まないのかとか美人じゃないとか言ってたんかい、どうせやるなら命かけて死ぬまでやって見らんかいオレオレとののしりたくなる。

かの中村哲さんの講演を一度だけ拝聴したことがある。よいお話で、お人柄もしのばせる本を何冊もつい買った。で、その講演の中で、タリバンだったかイスラム教の人だったか(覚えとけよ自分)の男性は、家族の女性が被害を受けたらぞの相手を自分が殺すのが当然と考える、ということを決して否定的なニュアンスでなく、むしろ彼らを理解してほしいというか肯定する文脈で言われた。

忘れもしないがその時私の近くにいた数人の中年か初老の年配の女性が「まあっ!」と低く声に出して、恐怖か軽蔑かの驚嘆の情を示した。私はもちろん何の反応もしなかったが、あくまで個人的な感情ながら、この女性たちをもーのすごーく軽蔑し怒った。たかだか何十年か前には、それと近い常識と文化の中にどっぷりひたって疑問も持たずに生きてたくせに、世の中ちょっと変わったからって、何をえらそうにショックうけてやがるんだこの健忘症の付和雷同おばんめらが、と思った。

いや、今考えると彼女たちは、そんな時代を思い出したから、いやだったのかもしれないし、そりゃひょっとしたら、そんな時代と戦ってこられた方々だったかもしれないですけどねえ。だったら私が早とちりなんですが、それにしても、あの「まああ!」はないだろうと思うのね。

要するに男性女性その他何でも、私は世の中の動きにしれっと何の疑いも抱かず、それまでの自分にこだわりも反省もせず、生まれ変わったという自覚さえなく、ぬるっと今風に変形しちゃうやつらというのが、一番苦手で好かんのです。昨日かさっきまではたしかにホチキスだったのが、今見たらきゅうりになってるみたいな、スライムもどきが、一番気味が悪いのよ。

【愛憎こもごも】

文学史の授業で学生に最初に言うことは、「平安時代」「中世」「江戸時代」などと年表が色分けして区切ってあると、ついその基準で考えてしまうが、実際には明治維新や関が原の戦いが終わったとたんに、それまで生きていた人がいっぺんに死んで入れ替わるわけじゃなし、三百年近い江戸時代の最初と最後の人は、同じ江戸時代よりは直前の安土桃山時代や明治時代の人とずっと近いのだということを忘れないようにしないといけない、ということだ。けっこう優秀な学生で「これを聞いてショックだった。目からウロコだった」と毎回の授業後の小レポートに書いてきた人もいて、勉強している学生ほど、案外これは盲点らしい。

そんな中、別の学生はまた、「なるほど、そう言われてみれば、同じ現代とか言っても、戦争を体験した世代もいるし、バブル期を体験した世代もいるし、私たちとその人たちが同じ世代と言っても全然ぴんと来ないし」と書いてきて、これは私がなるほどと思った。

ちなみに私はバブル世代を体験してもまったく実感がなく、得をしたとかぜいたくをしたとかいう記憶も感覚もまったくない。あんまりそれを言うものだから、それこそ菱岡君が「でも先生の時期は就職は皆できたから、それはバブルのおかげなのでは」と抗弁した。たしかにその頃は特に就職の氷河期で、菱岡君のみならず、ものすごく優秀な院生がどこにも就職できずにいたから、彼がそう思ったのも無理はない。

今はどうなっているのか、もっと昔はどうだったのか、私にはよくわからなくて答えられない。その時彼にどう返事したかも覚えてない。ただ多分彼に言わなかったと思うが、バブル期の就職が好調だったかどうか記憶にないほど、私は女性として、前にも書いたような「ヨーコちゃん」学長をはじめとする、ものすごい就職をめぐる攻防の中で連日格闘しつづけていて、話せばとんでもない長さになるからやめとくが、その点でも女性という立場は、歴史や時代でまとめきれないものがあるなと実感している。障害者や外国籍その他の諸事情を持つ人も同様だろう。

で、話を学生のレポートに戻すが、時代区分でそれぞれの感覚や目をまとめるということは、なかなか至難の技ではないだろうか。

そもそも、私はやはり文学史の授業で時代区分について語る時、古代奴隷制社会、中世封建社会、近代市民社会、と大ざっぱな説明をするのに、近代の大きな特徴は「個人」が何よりも優先されることで、家族のためでも国家のためでも社会のためでもない、「個人」の権利が何よりもまさるのだという考えが「近代」の基本です、とさらっと言い続けてきたのだが(秋成の小説や前期戯作の特徴につなげるのに、けっこう大事な過程なんです)、数年前から、これを口にするとき、何となく黒板の前で、むにゃむにゃと「…ということになってます」などと口ごもるようになって来た。

理由は簡単で、この数年か十数年の日本社会の流れや動きを見ていると、基本的人権への攻撃が強く、自己責任だの自助だのということばが横行して、「個人が何にもまさって尊重されるべき」だのという感覚は、もはや一般的でも基本でもないのではないかという疑いがじわじわ生まれ、少なくともこんなこと言っても学生は「ああ、なるほど、それが近代なんだ。そう言われればたしかにそうだ」と、すとんと胸に落ちたりはしないだろうなと思ってしまうからだ。

そういう点では、近代の基本さえもゆらぎつつある。江戸時代とのちがいなど、私にはますます見えにくい。

人は直近の前時代を否定してけっとばすことで、次の新しい時代への推進力を身につける。江戸時代初期の西鶴や芭蕉が明治に入っても評価されつづけたのに対し、その直前まで絶対の圧倒的な人気を誇っていた馬琴が否定されまくって、その余波は今にいたるまで続いているのも、その一例だろう。

そういう点では、江戸時代は近代にとって、もっと近くてなつかしい、それゆえにまた欠点も目立つ、愛憎いりまじる対象であった。

あんまり真剣に向き合わないでいたせいで、私はいまだに中村幸彦、中野三敏両先生の愛しておられた江戸時代がどこまでの範囲をさすのか、それと対峙するものとしてとらえておられたかもしれない、あえていうなら「敵」の正体が、明治時代からを含むのか、封建時代を悪と教えた戦後民主主義に限るのか、それさえもよくわかっていない。

ただ、お二人が強く意識しておられた、戦後民主主義における江戸時代の否定は、もうかなり駆逐されているのではないだろうか。そう思う私は甘いのだろうか。江戸時代を理解するのは、さらに新しいさまざまの座標軸や基準がこれからは必要とされているのではないだろうか。

菱岡君のこの本の終章が提示した、江戸時代に対してとるべき態度は、今はこれでよいのだと思う。まだまだ、この観点は必要だろうし、基本としても重要だ。

中村先生がかつて言われたように、結論だけを、それも生煮えで供しても読者や受講生の役には立たない。受け手が自分で確認し再調査できる原資料と、それを読み解く技術と知識を与えてこその研究だろう。

菱岡君のこの本は、あますところなくその役割を果たしている。彼が末尾で自ら記しているように、読者は(最近の学生がよくやるようにコスパとやらを重視して)この結論部分だけをつまむのではなく、そこに至るまでのすべての調査と分析を、じっくりと読むことで、久足と江戸時代を理解して行ってほしい。

さてと、ここまで書いておいて何だが(笑)、次回はそんな私の江戸時代についての、生煮えもいいところの推論を書いてみる。お目汚しでしょうが、お読み下さい。