ガンジス川じゃあるまいし

私が幼いとき、多分祖母の親戚で、住み込みでお手伝いさんのようなことをしていた「豊べえ」という女性のことは、何度か「断捨離狂騒曲」や「断捨離乱れ箱」の中で書いた。惜しみなく私を愛してくれた彼女の存在は、私の骨格や細胞や脳髄の一部となって、今も私の強さや優しさのかなりの部分をかたちづくっていると、はっきり感じる。

そうは言っても、そもそもそういう優しさや強さは、もともとの私の中にどれだけあったのかは怪しい。

子どもがそうか私がそうかは、よくわからないけれど、むしろ私は鈍感で冷淡で、そういう部分によっても支えられてきたのだとも思う。

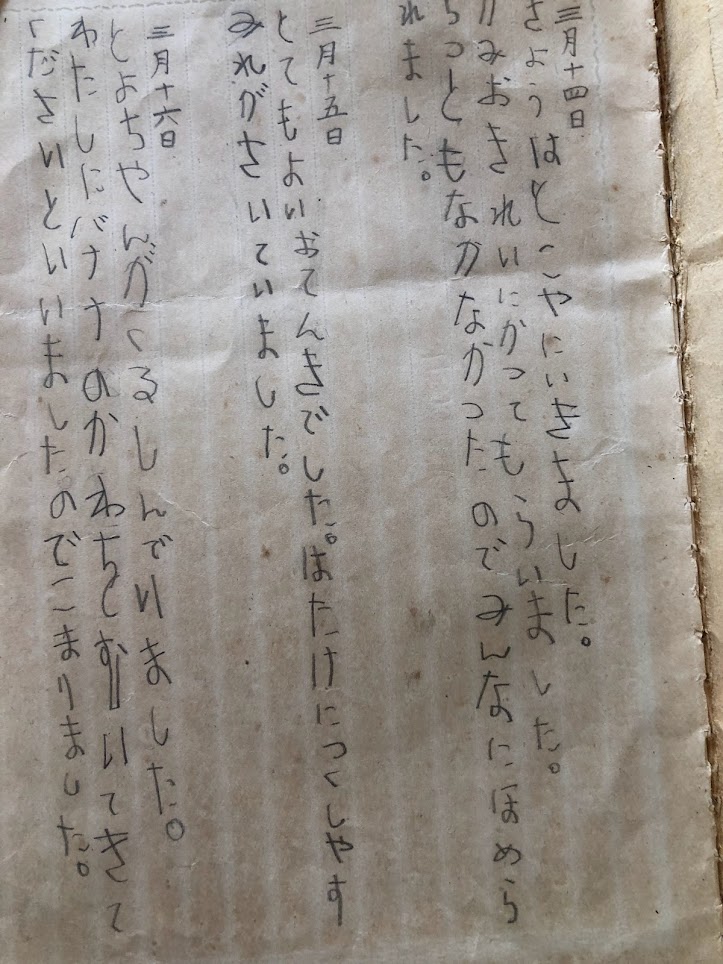

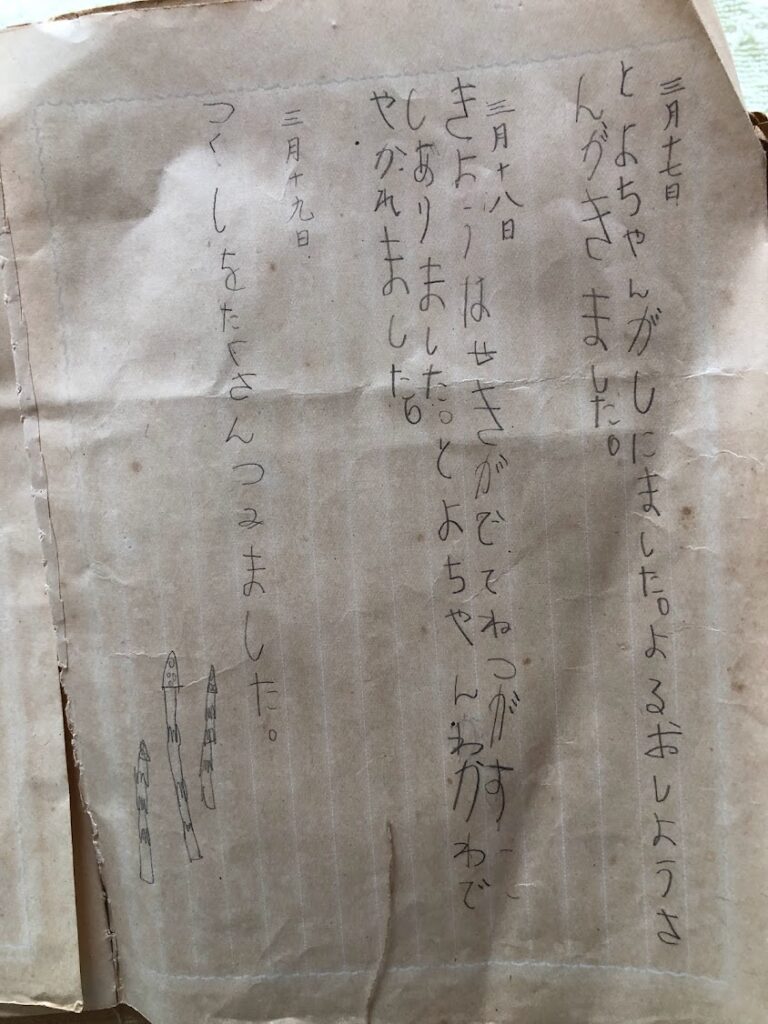

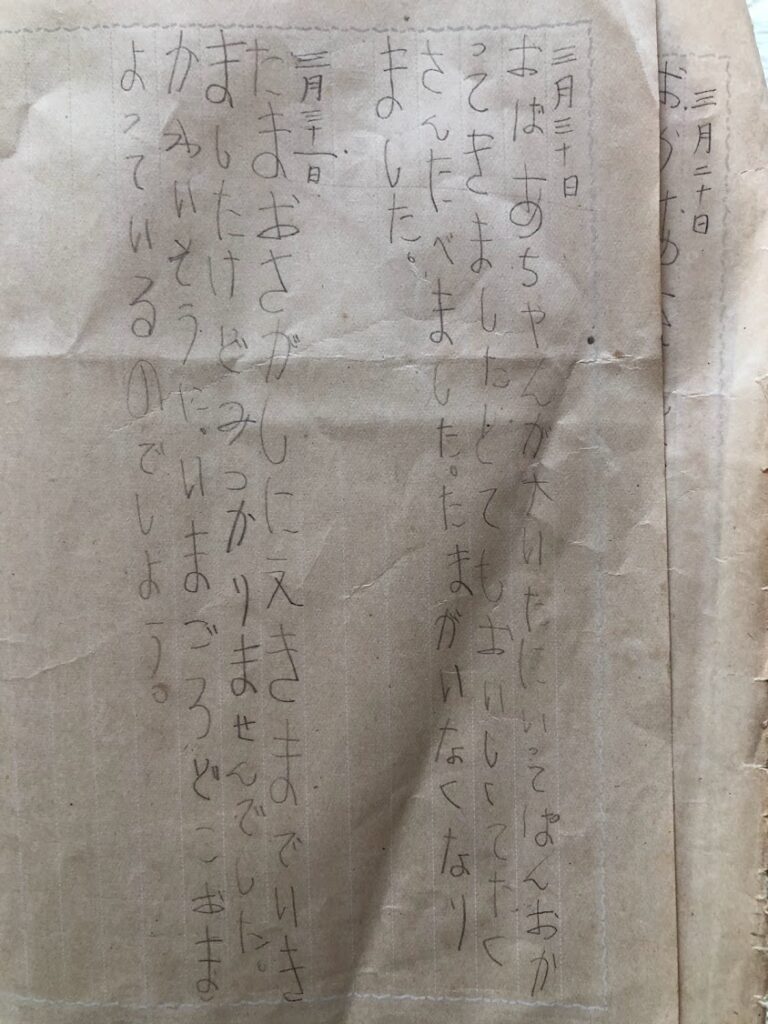

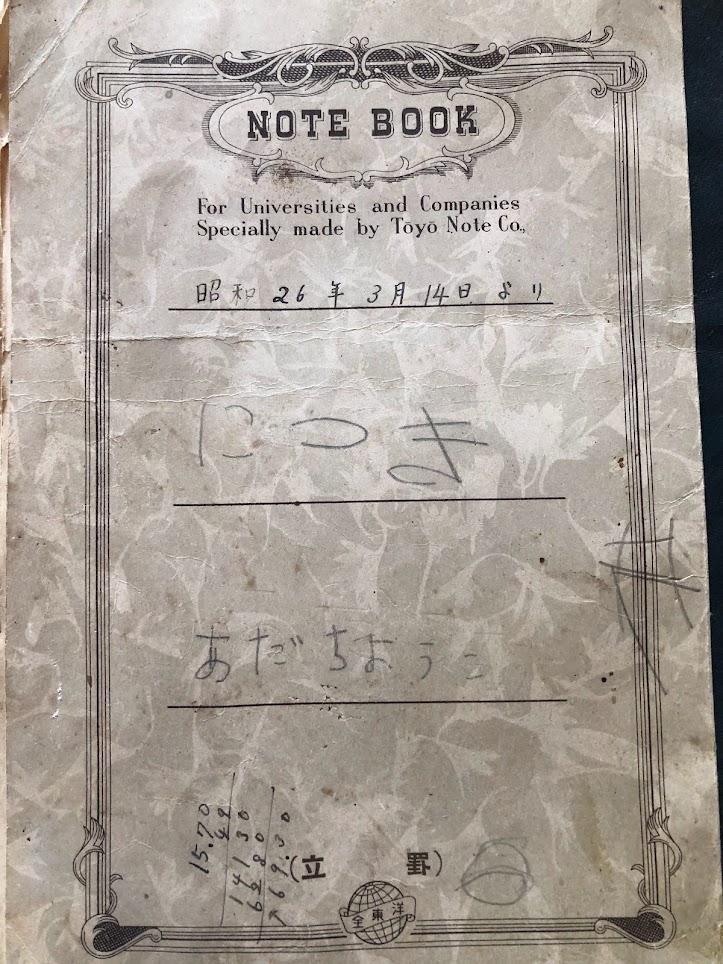

最近、古い荷物の整理をしていて、とんでもないものが次々出て来る話はしたが、その中のひとつに、多分私が一番初めに書いたのじゃないかというような「にっき」と表紙に書かれたノートがある。(表紙に母の字で「昭和26年」とあるから、私、五つですね。)ひらがなだけの、たどたどしい文章を読んで、私は正直腰を抜かした。豊べえが死んだ日のこと、翌日にそばの河原で焼いたこと(まさかと思うが。熱が出ていたらしい私に、多分母が適当にそんな話にしたのだろう)を、何の感情もなく淡々と記している。その少し後で、いなくなった猫の「たま」を探して回ったときの方が、まだ「かわいそうなたま」とか書いている。

子どもってわからない。自分ってわからない。

こちらは、「断捨離狂騒曲」の中の「お墓とアザラシ」の豊べえの記事。

これは「断捨離乱れ箱」の「あとがき」に書いた、彼女の思い出。ちょっと宣伝すると、この本、ごくごく一部の書店さんで、近くまた置いてもらえるようですよ。もちろん注文すれば買えます(笑)。

ものにまつわる思い出を語っているときりがない。だがまた、そんな思い出のよすがになるものを、何一つ残さないでいなくなった人も多い。

私がまだ、小学校に上がる前の、ほんの子どもだったころ、ひたすらにかわいがってくれた「とよべえ」も、その一人だ。

祖母の遠い親戚で、お手伝いさんとして、うちで働いていたらしい。母が私を怒ったら、すぐ私を抱いて庭や、近くの川の土手に逃げ出して、母の怒りがさめるまで、ずっと遊んでくれていた。

彼女をしのぶ品物や痕跡はまったく何もない。古い写真の中に数枚、私と映っているのがあるだけだ。その顔を見てさえ、何の記憶もよみがえらない。

でも、彼女の足にしっかり手をあてている幼い私の全身から、彼女に抱いていた気持ちは雄弁に伝わってくる。

まだ高校生ぐらいだったと思うが、まもなく病気で死んでしまった。そのことの意味も私はわからず、泣かなかったし淋しがりもしなかった。いなくなったと思えなかったのかもしれない。彼女の無私な愛情は、今もどこかで私を包んでくれている気がする。(2019.10.9.)

それから、このノートの表紙に「あだちようこ」とあるのは、母がまだ離婚していなくて、私が父の足立姓だったころなんですね。

何だかもう、時は流れる、人は去るとかしか、言いようがないなあ。自分自身も含めてだけど。

もちろん、この「にっき」に書いたことについて、バナナの件は別として、私はまったく記憶がない。