お買い物と文学20-かしこい大どろぼう

お買い物をしなければ、もらうか、奪うか、盗むかということになる。これはその中の「盗む」話で、私が一番好きなものだ。

こと本に関しては、断捨離をあきらめている。特に処分するなんて思いもよらないのは、小学校時代やそれ以前に読んだ子どもの本の数々だ。くり返し何度も読んだし、もうその文章の記憶は血肉に溶け込むというよりも、脳髄の一部になっている。

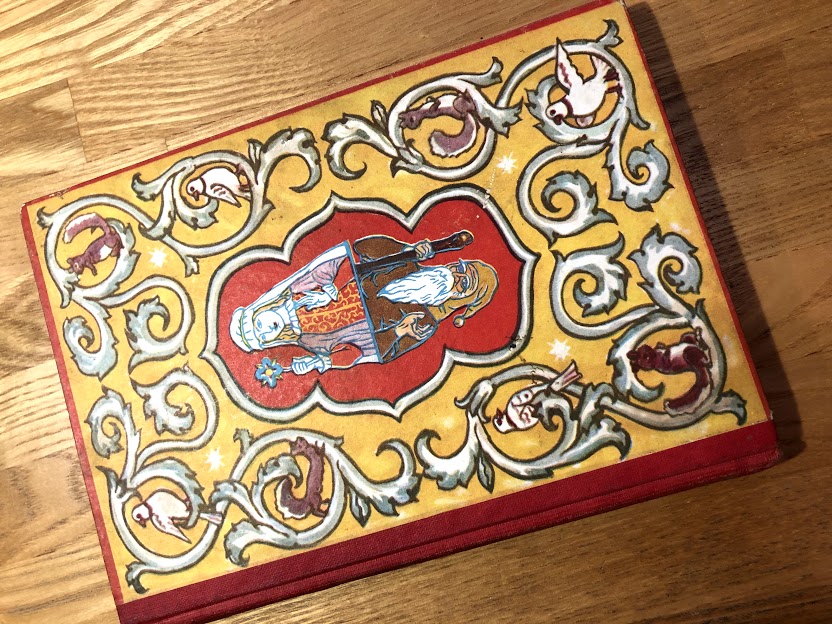

「講談社版・世界名作童話全集」というシリーズも、その一つだ。赤と黄色の表紙の模様や、見開きの紺色に白く描かれた鳥や動物の絵など、何もかもを何度見たろう。

どの巻も好きだったが、「つぼがとことこ」などと大好きな話が入っている北欧昔話の短編集「金の女王の山」は、いろいろ愉快だった。北欧と言えば福祉とかフィヨルドとかよりも、私の頭の中には、何だか全然道徳的ではない、自由で豪快な、これらの昔話の数々が根付いている。

子どもの私は食べ物には好き嫌いが多く、野菜は嫌いで肉とお菓子だけで生きていたような子だったが、読み物に関してはなぜか、好みや好き嫌いを持ってはいけないものだという先入観が誰に教えられたわけでもないのに、あった。だから与えられた本でも、その本の中の短編でも、特に好きとか嫌いとか感じるものではないと思っていて、この「金の女王の山」の中の短編にしても、優劣や順位はまったくつけなかった。それは今でも、いろんな作品の批評や順位付けをすることへの、かすかなためらいや抵抗感となって残っている。好きなものを好きということさえ、恥ずかしく遠慮しがちな気分が、常に心のどこかにある。

得々として浮き浮きと上から目線で、映画や小説を評価し分析する人たちを私はいつも、珍しいものを見るように見る。国文学研究者という仕事柄、当然作品の批評や評価もしなくてはならないが、そういう時に私の心になぜか思い浮かぶのは、ローレンス・ブロックのマット・スカダーシリーズの中で、主人公の探偵から、レイプされ殺された被害者の死体について聞かれた警官が、やりとりの中で「あんたも俺と同じなんだね、死んだ人の遺体についてどんな言い方をしてもかまわないという風にはなれない」と言う場面だ。無残に陵辱された醜悪な遺骸について語るときでも、最低限の礼儀と敬意と気配りは忘れられない。実際にできているかどうかはともかく、その警官が語った気分をいつも思い出す。批評というのは、私にとっては、どこか検死報告書に似ている。

おそらく、私のような気持ちから、読んだ本や見た映画について、すぐれた感想を持っていても決して口にしない人たちも世の中には多いのだろう。幻想かもしれないが、そうであってほしいと願う。

その一方で、あきれるほどの無作法で見当違いな批評の中にも、私のように実は苦手で、でも書かねばならないやむをえない事情があって、開き直ってそういう書き方をしているのだろうなと感じることもたまにある。それもまた幻想かもしれないが、それもまた、そうであったらいいと願う気もある。

長くなったが、そういうわけで、私は「金の女王の山」の中の短編は、どれも等分に読み愛していて、今あらためて読み返しても、読んだ当時の楽しさとわくわくした気分が、どの作品にもあざやかによみがえる。中でもこの「かしこい大どろぼう」は、どこか汽車の座席で陽にあたりながら読んだ記憶がかすかにある。もちろん、何十回も読んだ中の一回だが、汽車に乗るのも好きだったので、その楽しさとも重なり合う。

今読めば、その魅力は「怪盗ルパン」や「オーシャンズ11」のそれと同じ、どうやって困難な条件をクリアして目的のものを盗むかということなのだが、そういう著名な名作と比べても、私はこの、ひなびたのどかな子ども向けの泥棒話の方が無駄なく見事な気がしてならない。そして、こんな話に夢中になった幼い私の中で、法律や道徳に関する意識がいい具合に壊れてゆるやかになっていたのも、私のその後の人生では、多分とてもプラスに働いたという気がする。法を犯し規則を破ることへのこだわりのなさが、とても健全なかたちで私の中に植えつけられた。

この話の主人公の若者は、貧しい父親から「わけてやる財産もないから、自分たちで何か仕事を身につけてこい」と言われて、二人の兄と家を出る。途中で別れて、それぞれの道を行き、「上のふたりの兄さんがどうなったか、わたしは知りませんが」と作者はのんきに片づけているが、とにかくこの若者は、宿を頼んだ家が盗賊の巣窟で、そこで泥棒の見習いから出世して、ついに親分になる。仲間たちも「この仕事をうまくやったら、おまえを親分にしよう」とか言って、何だかえらくおおらかだ。

で、彼は成功して家に帰り、近所の大金持ちの役人の娘と結婚したいと思い、職業が大泥棒ということもかくさずに、父親に申し込みに行かせる。この父親や役人や、その他、端役にいたるまでの人物造形が今読むとあらためて、ものすごくいいのよね。父親は、困りながら申し込みに行き、役人は心配しないでいい、難しい課題を出してクリアできないようにするからと答えて、若者に、いろんな不可能と思われる盗みをさせるのだが、彼は全部らくらくと成功してしまう。そこも、やたらと面白い。最後に、役人は自分が寝ているベッドのシーツと奥さんの下着を盗んでみろと言う。

さて、夜になると、大どろぼうは、しおき場にいって、くびをくくられているざい人のなわをきり、そのしがいをせおってきました。それから、はしごをもってくると、おやくにんのねべやのまどの下にかけて、のぼっていき、ちょうど、だれかがまどからしのびこもうとしているかのように、そのまどのまえで死人をあげたりさげたりして、うごかすのでした。

「それ、大どろぼうがきたよ。」と、おやくにんはいって、おくさんのわきをつつきました。そして、ベッドのそばにおいたてっぽうをにぎりしめていいました。

「よし、うちころしてやろう。」

「いいえ、そんなことをしてはいけません。あなたがじぶんでやくそくなさったんじゃありませんか。」

「かまうもんか。うちころしてやるんだ。」

おやくにんは、そういって、ねらいをつけました。ところが、あたまが上にでてきたかと思うと、また、ひっこんだりして、なかなか、ねらいがきまりません。でも、とうとう、ズドン、と一ぱつ、たちまち死体は、どしんと音をたてて地におちました。わかものは、すぐに、はしごをかけおりて、すがたをかくしてしまいました。

あらためて読むと、何だかすごいね。かな文字の多さから考えて、小学校低学年が対象と思うし、私は多分、入学前に読んでいた。それで、この内容ですよ。今なら、ありえなくないですか。

「わしはここではとのさまみたいなものだが、それにしても、しんだ男を見つけられて、とやかくいわれてはおもしろくないな。下におりていって、あいつをうめてしまおう。」

と、おやくにんはいいました。

「ほんとに、そうしてくださいな。」

と、おくさんもいいました。

おやくにんがおりていくのを見すますと、じきに、わかものは家の中にしのびこんで、おくさんのそばにちかづきました。

「あなた、もうおすみになったの。」

と、おくさんはききました。すっかり、おっとがもどってきたものと思ったのです。

「うん、ちょっとあなをほって、土をかけてきただけだよ。」

と、大どろぼうはいいました。

「なにしろ雨がひどくふってきたからね。あとでよくうめるとしよう。ところで、わしのしきふをとってくれないか。すっかり、ちまみれになってしまったので、よく、ふかなくちゃいかん。」

おくさんは、しきふをとってわたしました。

「おまえの下ぎもかしてくれ。しきふだけじゃたりないようだ。」

おくさんは、下ぎをぬいでわたしました。すると、大どろぼうはいいました。

「おや、戸をしめるのをわすれてきたぞ、ちょっとしめてこよう。」

そうして、大どろぼうは、しきふと下ぎをもって、でていってしまいました。

しばらくして、ほんとうのおっとがかえってきました。

「まあ、戸を一つしめるのに、ずいぶんひまがかかりましたこと。」

と、まちかねていたおくさんは、いいました。

「しきふとわたしの下ぎはどうなさって。」

「なんだって。」

「ちをふくっておっしゃるから、あなたのしきふと、わたしの下ぎをさしあげたじゃありませんか。」

「ちくしょう。もっていったのか。」

おやくにんは思わずさけびました。

今でもよく覚えているが、私はここの部分の、「あとでよくうめるとしよう」と言う、いいかげんさが大好きだった。「おや、戸をしめるのをわすれてきたぞ」も、好きだった。おくさんの「まあ、戸を一つしめるのに、ずいぶんひまがかかりましたこと」も気に入っていた。むちゃくちゃなことをしていながら、皆がとても、のんびりと品がいい。

若者は役人の娘を妻にし、楽しく幸せに暮らす。「それからも、かれがどろぼうをしたかどうか、わたしは知りませんが、もしやったとしても、きっと、ただ、ふざけてやっただけのことだったでしょう。」という、とぼけたしめくくりで、話は終わっている。

ちなみにこれ、検索したら、今もまだ古本が千円前後で手に入りそう。絶対にお買い得です。ぜひ買って、全編をお楽しみ下さいませ。山室静の名訳も最高です。

で、これが私が小さい時に読んだ、まさにその本。写真にはわりときれいに写っているが、実物は古びて汚れ、乱暴に扱えば分解しかねないほど、綴じ目も傷んでいる。古本どころか古紙に出しても売れないのではないかと思うぐらいだ。

それでも、この本はまだ生きている。私の思い出に包まれているから。

福永武彦の「草の花」の中だったか、人が死に、その人の生前の姿を知っている人がすべて死に絶えたら、その人は完全に死ぬ、というようなことが書いてあって、それは私にとてもよくわかり、世の中で一番の悲しみに思えた。のちに萩尾望都「トーマの心臓」の冒頭でその考えが引用されていたとき、私はあの漫画が本当に大好きだったが、その引用のしかただけは共感も感情移入もできず、そんな軽い意味のことばではないのにと思った。

私の幼い日の記憶を私が残している限り、この本もまた生きつづけていると実感するのは、少しそういう感覚ともつながる。